by マーケティング部 おさい

AIへの指示、本当に伝わっていますか?

「AIに指示を出しても、思ったような答えが返ってこない…」

AIを使うとき、そんなふうに感じたことはありませんか?一生懸命考えた指示(プロンプト)が、なぜかAIに伝わらない。まるで、言葉が通じていないような、もどかしい感覚。じつは、その原因は「指示の出し方」そのものにあるのかもしれません。

私たちはこれまで、「AIに伝えるプロンプトの書き方を工夫する」というプロンプトエンジニアリングに注力してきました。しかし、AIが急速に進化する今、その考え方はもう古いのかもしれません。AI活用は、新しいステージへと向かっています。

これからのAI活用の主役は、コンテキストエンジニアリングです。

これからのAI活用は、コンテキストエンジニアリング

「コンテキスト」とは、ずばり「文脈」のこと。AIに単なる指示を与えるだけでなく、その背景にある情報や、過去のやり取り、あなたの意図といった「文脈」を丸ごと提供する。それがコンテキストエンジニアリングの考え方です。

(AIは、人の心を読むことができません。なので、こちらの意図に合った成果を出してもらうためには、その依頼をすることになった背景情報や文脈をきちんと伝えておく必要があります。)

これまでのプロンプトエンジニアリングが「点」のコミュニケーションだとしたら、コンテキストエンジニアリングは「面」のコミュニケーション。AIに全体像を理解してもらうことで、あなたの意図をより深く、より正確に汲み取ってもらうことができます。

AIエージェントの能力を最大限に発揮するために

今のAI活用は、ただ生成AIを使う段階から、AIエージェントを活用する段階へと進化しています。プロンプトエンジニアリングが注目されている背景には、AIエージェントの能力を最大限に発揮するには、文脈や意図などをより正確に伝えることがますます重要性になってきている、という背景があります。

(※AIエージェントとは、かんたんに言うと、「与えられた目標を達成するために、自分で考えて、判断して、行動するAI」です。たとえば、AIエージェントに質問をすると、直接的に質問していない内容についても、先回りして補足情報として教えてくれたりします。たとえば、ChatGPTのDeep Research(ディープリサーチ)機能は、情報収集と分析のためのAIエージェントの一例です。)

今、ChatGPTや、Gemini(ジェミニ)や、Grok(グロック)などの、各社のAIチャットでも、どんどんAIエージェントの機能を増やしていっています。いずれ、AIエージェントを利用することが当たり前になるでしょう。そのときには、プロンプトエンジニアリングの重要性は、さらに高まっているでしょう。

どうして文脈(コンテキスト)が重要なの?

たとえば、誰かと話すとき、「今、話している言葉」だけを頼りにしているわけではありません。「これまでの相手とのやりとりの記憶」や、「積み重ねてきた関係性」といった「文脈」の中から、相手の真意を読み取って、コミュニケーションしています。

AIもおなじです。十分なコンテキスト(文脈の情報)を提供することで、AIは単なる命令実行マシンから、あなたの意図を理解し、先回りして提案までしてくれる、良きパートナーへと進化します。コンテキストエンジニアリングは、AIの能力を最大限に引き出すための鍵なんです。

「ダイヤモンドを入れれば、ダイヤモンドが返ってくる」

英語圏には、「ダイヤモンドを入れれば、ダイヤモンドが返ってくる」(ダイヤモンド・イン、ダイヤモンド・アウト)という格言があります。「優れた(高品質な)インプットがあれば、優れたアウトプットが得られる」という意味です。

逆に、「ゴミを入れれば、ゴミが返ってくる」(ガーベッジ・イン、ガーベッジ・アウト)という言葉もあり、「劣悪な(低品質な)インプットをすれば、劣悪なアウトプットを得る」という意味です。

コンテキストエンジニアリングでは、この「ダイヤモンド」と「ゴミ」の格言が、ばっちり当てはまります。「ダイヤモンド」の「コンテキスト(文脈)」を提供すれば、「ダイヤモンド」の「成果」を得ることができます。

コンテキストエンジニアリングってなに?

では、具体的にコンテキストエンジニアリングとは何なのでしょうか?

コンテキストエンジニアリングとは、ごくかんたんに言うと、AIに対して、単なる命令(プロンプト)だけでなく、関連情報、背景、過去のやり取りといった「文脈(コンテキスト)」も含めたかたちで、作業を依頼するやり方のことです。

プロンプトエンジニアリングってなに?

一方、「プロンプトエンジニアリング」とは、かんたんに言うと、「AIから、意図したとおりの出力を引き出すために、プロンプトの内容を工夫して最適化すること」です。(※プロンプトエンジニアリングは、コンテキストエンジニアリングに内包されている要素のひとつなのですが、それは後述します。)

「窓のデザイン」のたとえ話

プロンプトエンジニアリングと、コンテキストエンジニアリングの違いを、「建築家に、家の窓のデザインを依頼する場合」でたとえると、次のようなかんじです。

-

プロンプトエンジニアリング:

建築家に対して、「この部屋に付ける最高の窓をデザインしてください」という要望だけを伝える。

↓

窓は、最高のデザインになるものの、そのほかの部屋のデザインに合わない窓になってしまう可能性もある。 -

コンテキストエンジニアリング:

建築家に家をデザインしてもらうときに、家全体のデザインについての要望をくわしく伝えたうえで、窓については、「家全体のデザインに合った、最高の窓をデザインしてください」と依頼する。

↓

家全体のデザインに合った、最高のデザインの窓になる可能性が高まる。

-

プロンプトエンジニアリング:

AIへの「お願いの仕方(プロンプトの書き方)」だけを工夫する「点」の技術。 -

コンテキストエンジニアリング:

AIとの対話全体を俯瞰して、情報を提供する「面」の技術。

プロンプトエンジニアリングは、コンテキストエンジニアリングの要素のひとつ

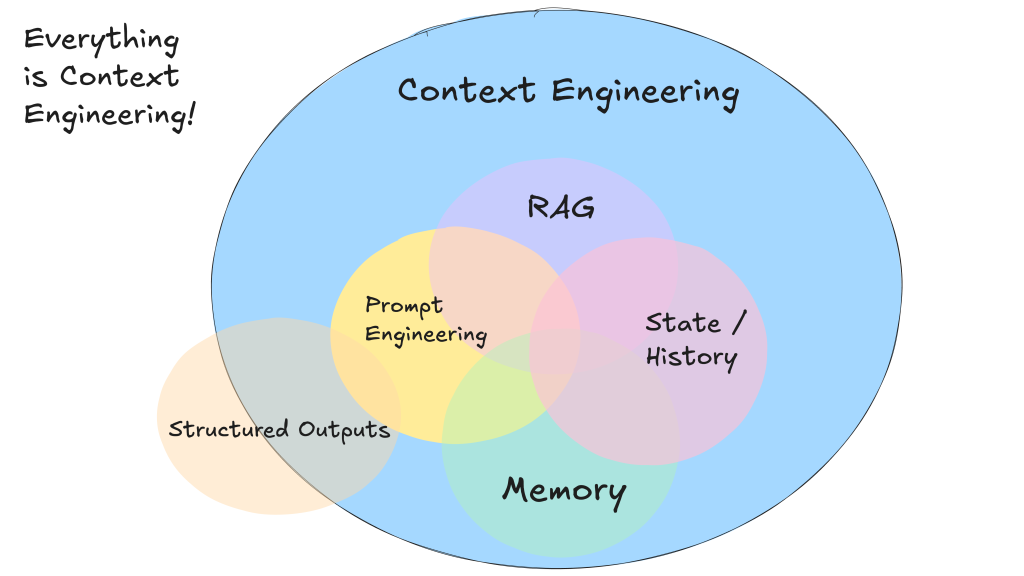

じつは、コンテキストエンジニアリングは、プロンプトエンジニアリングを包含する(内包する)、より大きな概念なのです。

プロンプトエンジニアリングは、コンテキストエンジニアリングの要素のひとつです。コンテキストエンジニアリングで、AIに提供する情報の種類(要素)は複数あるのですが、プロンプトエンジニアリング(による効果的なプロンプト)は、それらの要素のひとつになっています。

さきほどの、「窓のデザイン」のたとえ話で言えば、「家全体の雰囲気に合った、最高の窓をデザインしてください」という依頼(コンテキストエンジニアリング)のなかの、「最高の窓をデザインしてください」という、「直接的な依頼内容」の部分が、プロンプトエンジニアリングにあたります。

コンテキストエンジニアリングの要素

一般的なコンテキストエンジニアリングの要素としては、次のようなものがあります。(※AIエージェント開発における専門的なコンテキストエンジニアリングの場合は、もうすこし要素が多いのですが、それについての情報はあとで紹介します。)

-

システムプロンプト:

AIとのやり取り全体に適応される指示のことです。(システムプロンプトは、ユーザーが設定できない場合もあります。) -

ユーザープロンプト:

一般的な意味での「プロンプト」のことです。AIを利用するユーザーが、AIに対して出す指示のことです。(※AIは、システムプロンプトの指示を前提として踏まえたうえで、ユーザープロンプトの指示に答えます。) -

会話履歴(短期記憶):

AIとやり取りを始めてからの、やり取りの履歴(ひとつのセッションのなかでの、AIとのやり取りの履歴)。 -

メモリ(長期記憶):

過去にAIとやり取りした複数の履歴についてのAIの記憶。たとえば、ChatGPTなどのAIチャットの「メモリ機能」が、それにあたります。 -

参照データ:

たとえば、AIチャットに渡す添付ファイル(文章や、画像、動画、音声など)や、データベースの情報など。

(※ここで言う「参照データ」には、RAG(検索拡張生成、Retrieval-Augmented Generation)のためのデータも含まれます。) -

AIが利用できる外部機能:

AIを、外部サービスと連携させることで、AIがその機能を利用できるようになります。たとえば、AIチャットに、Gmailのメール機能や、Googleカレンダーの機能、Googleドライブのファイルの機能、Zapierの機能、などと連携することができます。

(※ここで言う「AIが利用できる外部機能」というのは、いわゆる「ツール」(Tools)と呼ばれているものです。また、広い意味では、MCP(モデル・コンテキスト・プロトコル、Model Context Protocol)もこれに含まれるでしょう)。

※「AIが利用できる外部機能」も、ここで言う「コンテキスト(文脈)」に含まれるというのは、なんだかおもしろいですね。

コンテキストエンジニアリングを実践するには、なにをすればいいの?

「なんだか難しそう…」と感じる必要はありません。コンテキストエンジニアリングは、誰でも今日から実践できます。(上で紹介した要素のなかの、1つか2つを使うだけでもかまいません)。実際、コンテキストエンジニアリングは、日常のコミュニケーションのなかで自然と行っていることを、意識的に整理して、活用する技術です。たとえば、友だちになにかを説明するとき、相手の知識や興味に合わせて話の内容を調整しますよね?それがすでにコンテキストエンジニアリングの第一歩です。

相手がAIの場合でもおなじです。相手にわかりやすいように情報を整理してから伝えると、うまく意図が伝わりやすくなります。まずは、AIにお願いしたい要望を整理することから始めましょう。ちゃんとした文章になっていなくてもいいので、とりえず、要望を箇条書きで書き出してみるのもいいですね。あとで、AIにお願いして、ちゃんとした文章にしてもらうこともできるので、まずは、こまかいことは気にせずに、要望を書き出してみましょう。箇条書きにするのが面倒であれば、文章で書いてから、AIにお願いして箇条書きリストに変換してもらうこともできます。

もし、要望リストのなかに、複数のカテゴリーが含まれていたり、要望の内容が複雑だったりする場合は、AIが理解しやすいかたち(階層構造のあるデータ構造)にしてから伝えると、うまく意図が伝わりやすくなります。AIが理解しやすい情報の書き方(データ構造)として、「マークダウン形式(マークダウン記法、Markdown)」という書き方や、「YAML形式」という書き方があります。(YAML は、ヤメル、または、ヤムルと読みます)。聞き慣れない言葉かもしれませんが、たとえ知らなくても問題ありません。さきほど書き出した要望のリストを、AIチャットに渡して、「この要望リストの情報を、階層構造があるデータ構造に整理して、マークダウン形式(または、YAML形式)にしてください」と伝えれば、自動的に、それらの形式に合わせた書き方(データ構造)にしてくれます。そうやって、「マークダウン形式」や、「YAML形式」などの、AIが理解しやすい書き方(構造化されたデータ)にしてから伝えることで、AIが要望を正確に理解してくれる確率が上がります。

もし、視覚的なことについての情報をAIに伝えたいときは、それに関する画像ファイルを添付することで、より正確に意図を伝えることができます。最近のAIは優秀なので、手書きのラフ画や、らくがきのような画像であっても、こちらの意図をちゃんと汲んでくれることも多いです。また、Geminiのような、動画ファイルの映像の内容を踏まえたうえで回答することができるAIチャットであれば、動画ファイルを添付して、その内容を踏まえた回答をしてもらうこともできます。

また、たとえば、下の動画では、ジェネトピのあやみさんが、「AIネイティブなウェブブラウザ(Dia(ディア))を使うことで、手間をかけずに、AIにコンテキストを提供することができる」という事例を紹介してくださっています。そのように、コンテキストの提供を補助してくれるツールを使うことで、コンテキストエンジニアリングをよりかんたんに実践できます。また、下の動画では、「AIに、ちゃんとコンテキストを与えることの重要性」について、わかりやすく解説されているので、それも参考になるかとおもいます。

▼ 16:04~18:35有名人も実践するコンテキストエンジニアリング

下記のような有名な人たちも、コンテキストエンジニアリングを実践しています。-

アンドレイ・カーパシーさん:

ChatGPT の開発元である OpenAI の創立メンバーで、Tesla(テスラ)で自動運転技術の開発を主導した、AI研究の第一人者。 -

トビ・リュトケさん(トビアス・リュトケさん):

世界最大級のオンラインストア・プラットフォームである Shopify(ショッピファイ)の共同創業者 兼 CEO。 -

マーティン・カサドさん:

世界的なベンチャーキャピタルである a16z(アンドリーセン・ホロウィッツ)のゼネラルパートナーで、有名なエンジニア。

上記の人たちのほかにも、サイバーエージェントのエンジニアさんや、LayerXのプロダクトマネージャーさん、ソフトバンクのエンジニアさんなども、コンテキストエンジニアリングを実践しています。

ここからは、それらの人たちがコンテキストエンジニアリングについて語っている話を紹介します。

OpenAIの創立メンバーで、Teslaの開発を主導した、アンドレイ・カーパシーさん

アンドレイ・カーパシー(Andrej Karpathy)さんという、世界的に有名なAI研究者も、コンテキストエンジニアリングを一推ししています。彼は、次のような経歴を持っている、まさにAI分野の最前線を走り続けてきた人です。

- ChatGPTの開発元である OpenAI の創立メンバー 兼 AI研究者。

- 電気自動車(EV)メーカーのTesla(テスラ)で、自動運転技術の開発を主導。

- スタンフォード大学で博士号を取得し、のちに同大学でAI研究の指導を担当。

上記のように、AI研究の第一人者であるアンドレイ・カーパシーさんは、下のXポストで次のように語っています。(下記の文章は、下のXポストを日本語訳したものです)。

多くの人は「プロンプト」と聞くと、日常的に大規模言語モデル(LLM)に投げるような、短いタスクの指示を思い浮かべるでしょう。しかし、本格的な業務で使われるLLMアプリでは、「コンテキストエンジニアリング」こそが重要になります。これは、次のステップのために的確な情報をコンテキストウィンドウ(対話の文脈)にどうやって詰め込むか、という繊細なアートであり、科学なのです。

なぜ「科学」かと言えば、これを適切に行うには、タスクの指示や説明、いくつかの手本(Few-shot)、RAG(検索拡張生成)、関連データ(画像などを含むマルチモーダルな情報)、ツール、過去のやり取りの履歴、そして情報の圧縮などが必要になるからです。コンテキストが少なすぎたり、形式が不適切だったりすると、LLMは最高の性能を発揮できません。逆に、情報が多すぎたり、無関係な情報が混じっていたりすると、コストが上昇し、性能が低下することさえあります。これをうまくやるのは、非常に高度で難しいことなのです。

そして、なぜ「アート」なのかと言えば、まるで人間を相手にするかのように、LLMの「心理」を直感的に理解し、導く感覚が求められるからです。

コンテキストエンジニアリングそのものに加えて、1つのLLMアプリは、以下のような多くのことをこなす必要があります。

・問題を適切な制御フローに分解する

・コンテキストウィンドウを適切に満たす

・タスクに合った種類と能力を持つLLMを呼び分ける

・生成と検証をスムーズに行うためのUI/UXフローを処理する

その他にも、安全性を確保するガードレール、セキュリティ、性能評価(evals)、並列処理、事前読み込み(プリフェッチ)など、やるべきことは山積みです。

つまり、コンテキストエンジニアリングは、個々のLLM呼び出しなどを調整して一つのLLMアプリとして完成させる、新しく生まれつつある複雑なソフトウェア層の、ほんの小さな一部分に過ぎないのです。「ChatGPTラッパー」なんていう言い方は、もう時代遅れですし、実態を全く反映していません。

+1 for "context engineering" over "prompt engineering".

— Andrej Karpathy (@karpathy) 2025年6月25日

People associate prompts with short task descriptions you'd give an LLM in your day-to-day use. When in every industrial-strength LLM app, context engineering is the delicate art and science of filling the context window… https://t.co/Ne65F6vFcf

ちなみに、アンドレイ・カーパシーさんは「Vibe Coding(バイブコーディング)」という言葉の発案者でもあります。「Vibe」とは、雰囲気やノリのこと。明確な仕様書や設計図なしに、その場の「雰囲気」や「感覚」を頼りにコーディングを進めていくソフトウェア開発のやり方です。

下の動画では、NewsPicks(ニューズピックス)のニューヨーク支局長の森川潤さんと、同編集委員で同支局の後藤直義さんが、Vibe Coding(バイブコーディング)や、アンドレイ・カーパシーさんについて、わかりやすく紹介してくれています。

▼ 0:50~7:06また、アンドレイ・カーパシーさんは「Software 3.0(ソフトウェア3.0)」という言葉の発案者でもあります。「Software 3.0」は、ソフトウェア開発の新しい方法をあらわした言葉で、「AIを使って、ふつうの言葉(自然言語)でプログラミングする」というようなソフトウェア開発のやり方のことです。

下の動画では、「Windows 95を作った人」として有名な一流のエンジニアであり、起業家、投資家でもある、中島聡さんが、「Software 3.0」について解説してくれています。下の動画のなかで、中島聡さんは、アンドレイ・カーパシーさんのことを絶賛しています。

Shopify の共同創業者 兼 CEO トビ・リュトケさん

上記の、アンドレイ・カーパシーさんのXポストで引用されているのは、世界最大級のオンラインストア・プラットフォームである Shopify(ショッピファイ)の共同創業者 兼 CEO である、トビ・リュトケさん(トビアス・リュトケさん、Tobi Lutke)のXポストです。トビ・リュトケさんは、そのXポストで、次のように語っています。(下記の文章は、下のXポストを日本語訳したものです)。そのほうが、核心的なスキルを、よりよくあらわしています:LLM(大規模言語モデル)がタスクを合理的に解決できるように、すべてのコンテキストを提供する技術です。

I really like the term “context engineering” over prompt engineering.

— tobi lutke (@tobi) 2025年6月19日

It describes the core skill better: the art of providing all the context for the task to be plausibly solvable by the LLM.

世界的なベンチャーキャピタル a16z(アンドリーセン・ホロウィッツ)のマーティン・カサドさん

世界的に有名なベンチャーキャピタルの、アンドリーセン・ホロウィッツ(Andreessen Horowitz、a16z)の公式ポッドキャスト(ウェブラジオ)の番組でも、コンテキストエンジニアリングについての話題が取り挙げられています。

ちなみに、a16z(アンドリーセン・ホロウィッツ)は、下記のような、有名なサービスの数々に投資して、成功を収めています。

- OpenAI(オープンエーアイ)(openai.com)

- Twitter(ツイッター)(twitter.com)(※現在の x.com)

- Instagram(インスタグラム)(instagram.com)

- Airbnb(エアビーアンドビー)(airbnb.com)

- Stripe(ストライプ)(stripe.com)

- Facebook(フェイスブック)(facebook.com)

- Slack(スラック)(slack.com)

- Instacart(インスタカート)(instacart.com)

- Figma(フィグマ)(figma.com)

- Pinterest(ピンタレスト)(pinterest.com)

- Roblox(ロブロックス)(roblox.com)

- GitHub(ギットハブ)(github.com)

- OpenSea(オープンシー)(opensea.io)

- Coinbase(コインベース)(coinbase.com)

- Robinhood(ロビンフッド)(robinhood.com)

- Skype(スカイプ)(skype.com)

下の動画(a16zのポッドキャスト番組)のなかの、「アンドレイ・カーパシーさんによる AIについての講演の考察」(「Thoughts on Andrej Karpathy’s Talk on AI」)という項目のところで、コンテキストエンジニアリングや、アンドレイ・カーパシーさんについての話が語られています。

具体的には、a16zのゼネラルパートナーのエリック・トレンベルクさん(Erik Torenberg)が、アンドレイ・カーパシーさんが講演で話題にしていたコンテキストエンジニアリングについて質問して、その質問に対して、同じくa16zのゼネラルパートナーであり、ソフトウェア開発のエンジニアとしても有名な、マーティン・カサドさん(Martin Casado)が回答しています。

(下記の文章は、下の動画の文字起こしです。一部、意訳や補足を加えています)。

31:18

プロンプトエンジニアリングという考え方が話題になっていましたが、カーパシーさんがその考え方に付け加えて指摘したのは、「これは本質的にプロンプトエンジニアリングではなく、コンテキストエンジニアリングだ」ということです。では、コンテキストエンジニアリングとは何でしょうか?AIモデルを呼び出す際には、そのプロンプトの「コンテキスト」に何を含めるべきかを知る必要があります。そのためにどんなツール〔外部機能との連携〕があるかというと、他のAIモデルを使うこともできますが、どこかの時点で、インデックスのような従来のコンピュータサイエンスの技術を使ったり、優先順位付けをしたりする必要が出てくるでしょう。

31:48

そして、それらのAIモデルから最高のパフォーマンスを引き出すためには、「コンテキスト」が正しいことが本当に重要になります。そして私は、これがおそらくこの問題に対する正しいとらえ方だと考えています。

31:54

次のステップは、これらのAIモデルの使い方、既存のツールの使い方、パフォーマンスの向上方法といったことを形式化していくのと同じくらい、適切な「コンテキスト」をAIモデルに与えるための正しい方法について考えるべきだということです。私がこの話を持ち出したのは、以前にもお話ししたように、新しいインフラが、ソフトウェアやシステム構築の新しいパターンや手法を生み出すからです。そしてこれは、まさにそれが私たちの目の前で現れ、人々がそれについて考察している素晴らしい例です。

32:25

そして私は、5年後には過去を振り返り、ソフトウェアを構築するための全く新しい形式的な手法一式を我々が編み出していると心から信じています。それらは強力な保証を持ち、我々はそれを理解し、そのためのあらゆるツールなどもそろっていることでしょう。

(※上の動画は、英語の動画ですが、日本語字幕を表示させることができます。

※スマホのYouTubeアプリの場合は、映像の上をタップして、右上の歯車のアイコンを押してから、「字幕」→「自動翻訳」→「日本語」を選択すると、日本語字幕が表示されます。

※パソコンの場合は、映像の右下にある「字幕」アイコンを押してから、歯車のアイコン(「設定」)を押して、「字幕」→「自動翻訳」→「日本語」を選択すると、日本語字幕が表示されます。)

サイバーエージェントのグンタ・ブルンナーさん「コンテキスト・イズ・キング」

サイバーエージェントのグンタ・ブルンナー(Günther Brunner)さんというエンジニアさんは、「コンテキスト・イズ・キング」(Context is King)という言葉を使っています。これは、「コンテキストがすべて(コンテキストが、めちゃくちゃ重要です)」というような意味の言葉です。

(※「コンテンツ・イズ・キング」(Content is King)みたいな言葉で、なんだか、かっこいいですね。)

グンタ・ブルンナーさんは、サイバーエージェント(CyberAgent)の CTO統括室 Developer Productivity室に所蔵している人です。アルゼンチン出身の方ですが、日本語ペラペラです。

下の動画は、メルカリ(Mercari)が主催した「Cursor Meetup Tokyo」(カーソル・ミートアップ東京)というイベントの動画です。下の動画のなかで、グンタ・ブルンナーさんが、「コンテキスト・イズ・キング」(Context is King)という言葉や、その重要性について語っています。

▼ 2:02:32~2:03:08(※上の動画のイベントでの、グンタ・ブルンナーさんのプレゼンテーションスライド資料は、こちらで閲覧できます。)

LayerXのプロダクトマネージャー 加藤みちるさん

下の動画では、LayerXのバクラク事業部 プロダクト企画部でプロダクトマネージャーをされている加藤みちるさんが、「コンテキストエンジニアリング」について、言及しています。そこでは、非エンジニアの方にとっても、コンテキストエンジニアリングが重要だということが語られています。

(※下の動画は、「第一回「Cursor-1 グランプリ」~最強のCursor使いはどこの企業?~」というイベントの映像です。下記のタイムコードの部分は、そのイベントでの、加藤さんの「すべてのコンテキストを、 ユーザー価値に変える」と題した発表のなかの一部です。)

▼ 44:57~46:07(※上の動画のイベントでの、加藤みちるさんのプレゼンテーションスライド資料は、こちらで閲覧できます。)

ちなみに、上の動画のなかで、LayerXの加藤みちるさんが言及している、LangChain(ラングチェーン)の記事「The rise of “context engineering”」(「「コンテキストエンジニアリング」の台頭」(仮邦題))は、あとのほうで紹介します。

ソフトバンクアカデミア 16期生 中村亮太さん

下の「ソフトバンク公式 ビジネスチャンネル」の動画では、ソフトバンク(SoftBank) のAIエンジニアで、下記の経歴を持つ中村亮太さんが、「コンテキストエンジニアリング」の実践方法などについて解説してくれています。

- つくばチャレンジ2017 MS3

- IGVC2018 総合優勝

- KDG HACKS 2018 優秀賞

- enXross Hackathon 2nd パートナー特別賞

- AI Agent Hackathon with Google Cloud 総合2位

-

ソフトバンクアカデミア 16期生

(※ソフトバンクグループの後継者およびAI群戦略を担う事業家を発掘・育成することを目的としたプログラムです。) - ソフトバンク プロダクトエンジニア&エヴァンジェリスト

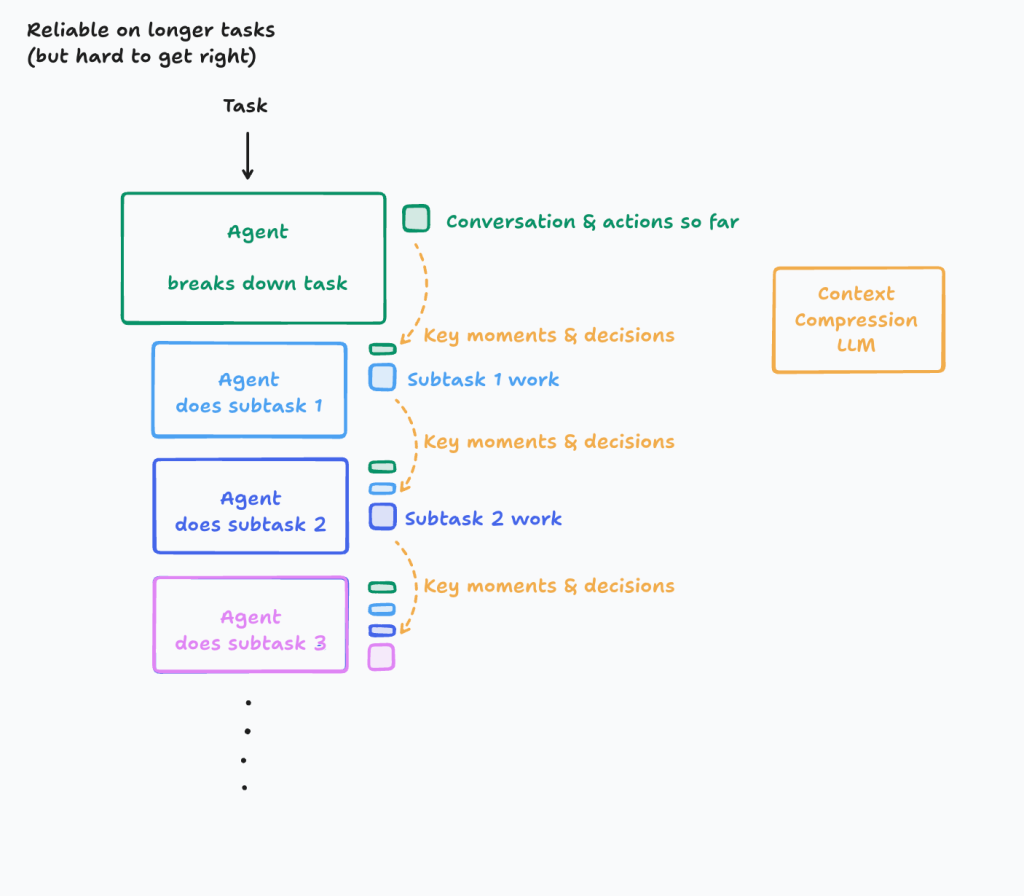

AIエージェント開発におけるコンテキストエンジニアリング

ここから紹介する情報は、AIエージェント開発の専門的な話が多いので、エンジニアの方には、おもしろい内容かもしれません。

その分、エンジニア以外の人には、ちょっと縁遠い話が多いかもしれませんが、ちょっとながめてみると、意外なAI活用のヒントが見つかるかもしれません。

ここで紹介するのは、下記のような、AIエージェントの開発会社による解説記事や、AIエージェントを開発しているエンジニアさんによる解説記事、AIエージェント開発のためのドキュメントなどです。

- AIエージェント開発の原則についてのドキュメント

- Devin(デヴィン)の開発元 Cognition(コグニション)の記事

- AIエージェントの開発会社 LangChain(ラングチェーン)の記事

- Google DeepMind(ディープマインド)のシニアAIリレーションエンジニアさんの記事

- LangChain(ラングチェーン)のエンジニアさんの記事

- 汎用AIエージェントのManus(マナス)の記事

「12 ファクターエージェント : 信頼性の高い LLM アプリケーションを構築するための原則」

「12 ファクターエージェント : 信頼性の高い LLM アプリケーションを構築するための原則」(仮邦題、Google翻訳)(原文)という、AIエージェント開発の原則についての文章があります。その文章の第三章のなかで、「コンテキストエンジニアリング」(context engineering)という言葉が使われています。(その文章の作者は、エンジニアのデックス・ホーシーさん(デックス・ホルティ、Dex Horthy)たちです)。

今回、いろいろ調べて知り得た限りでは、2025年4月ごろに書かれた、その文章の初期のバージョンが、「コンテキストエンジニアリング」(context engineering)という言葉の使用例として、最も古い使用例のようでしたので、紹介させていただきます。

-

日本語翻訳版(Google翻訳):

「 12 ファクターエージェント : 信頼性の高い LLM アプリケーションを構築するための原則 」(仮邦題) -

原文(英語):

「 12-factor-agents/content/factor-03-own-your-context-window.md at main · humanlayer/12-factor-agents 」

(※下の図は、上記リンクのページに掲載されている図です。)

Devinの開発元 Cognitionの「コンテキストエンジニアリングの原則」

ソフトウェア開発のAIエージェントのDevin(デヴィン)の開発元であるCognition(コグニション)という会社も、下記リンクの記事のなかの、「コンテキストエンジニアリングの原則」(Principles of Context Engineering)の項目などで、「コンテキストエンジニアリング」について言及しています。

-

日本語翻訳版(Google翻訳):

「 マルチエージェントを構築しない 」(仮邦題)

(上記リンクのなかの、「コンテキストエンジニアリングの原則」の項目) -

原文(英語):

「 Don’t Build Multi-Agents 」

(上記リンクのなかの、「Principles of Context Engineering」の項目)

(※下の図は、上記リンクのページに掲載されている図です。)

LangChain「コンテキストエンジニアリングの台頭」

AIエージェントの開発を行っているLangChain(ラングチェーン)という会社も、「コンテキストエンジニアリング」(context engineering)についての、下記リンクの記事を公開しています。

ちなみに、さきほど紹介した、LayerXの加藤みちるさんが言及していた記事が、下記リンクの記事です。

-

日本語翻訳版(Google翻訳):

「 「コンテキストエンジニアリング」の台頭 」(仮邦題) -

原文(英語):

「 The rise of "context engineering" 」

(※上記リンクの記事の冒頭にある、コンテキストエンジニアリングの図は、前述のデックス・ホーシーさん(デックス・ホルティ、Dex Horthy)の、下のXポストからの引用です。)

Everything is context engineering https://t.co/WxBOxXZbi6 pic.twitter.com/kCKpmSi8ri

— dex (@dexhorthy) 2025年6月12日

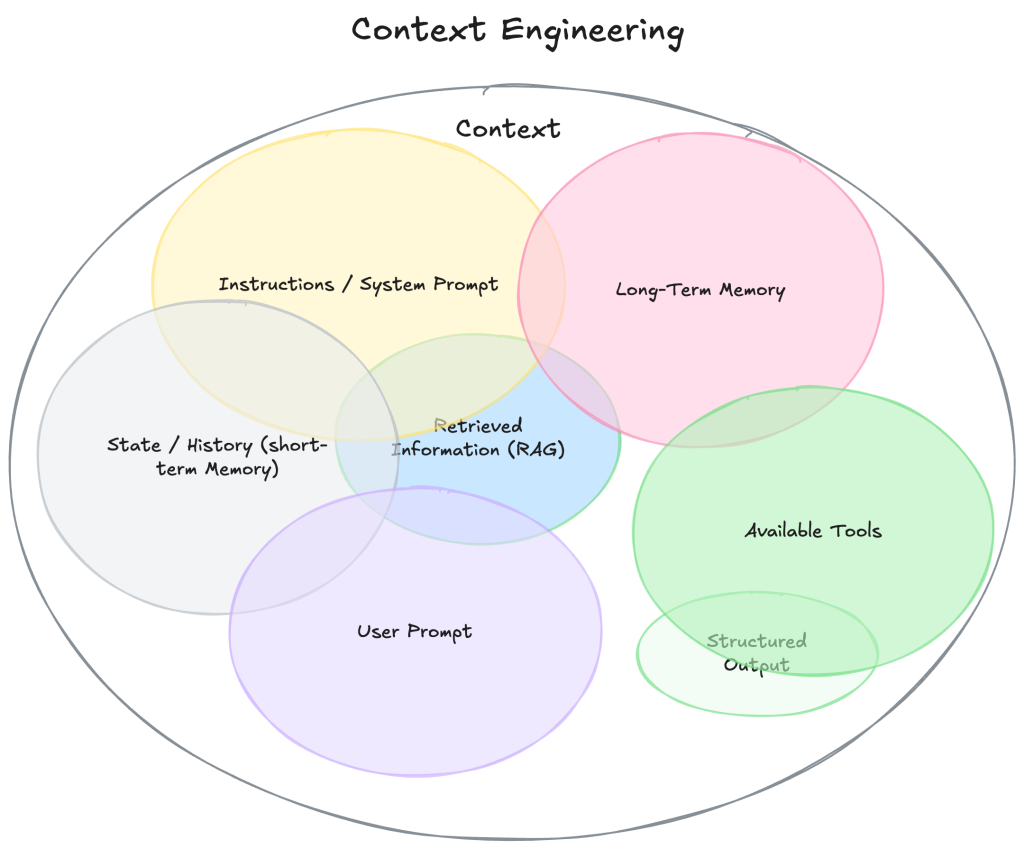

DeepMindのフィリップ・シュミットさん「AIの新しいスキルはプロンプトではなくコンテキストエンジニアリングです」

Google DeepMind(ディープマインド)で、シニアAIリレーションエンジニアを務めておられるフィリップ・シュミットさん(Philipp Schmid)も、下記リンクの記事で、コンテキストエンジニアリングについて語っておられます。

-

日本語翻訳版(Google翻訳):

「 AIの新しいスキルはプロンプトではなくコンテキストエンジニアリングです 」(仮邦題) -

原文(英語):

「 The New Skill in AI is Not Prompting, It’s Context Engineering 」

(※下の図は、上記リンクのページに掲載されている図です。)

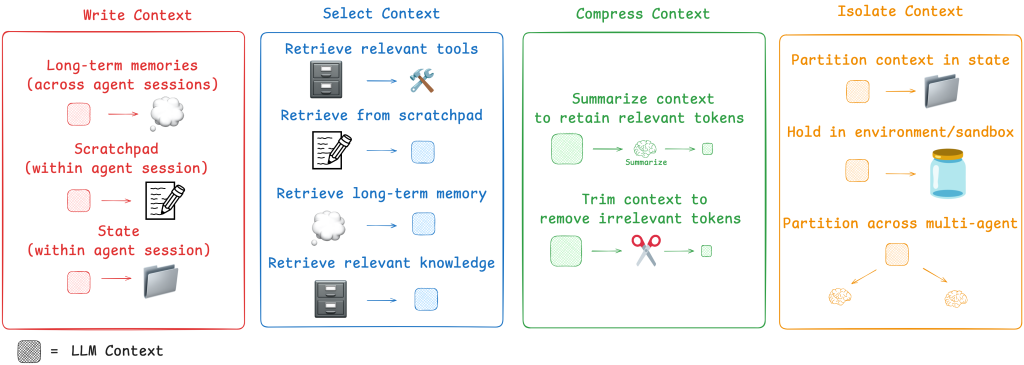

LangChainのランス・マーティンさん「エージェント向けコンテキストエンジニアリング」

上記のフィリップ・シュミットさんの記事で、参考文献として挙げられている、LangChain(ラングチェーン)のランス・マーティン(Lance Martin)さんの記事も、コンテキストエンジニアリングについての記事です。

-

日本語翻訳版(Google翻訳):

「 エージェント向けコンテキストエンジニアリング 」(仮邦題) -

原文(英語):

「 Context Engineering for Agents 」

(※下の図は、上記リンクのページに掲載されている図です。)

Manus「AIエージェントのためのコンテキストエンジニアリング:Manus構築から得た教訓」

汎用AIエージェントのManus(マナス)は、AIエージェントのためのコンテキストエンジニアリングについて、次のような文章を公開しています。

AIエージェントのためのコンテキストエンジニアリング:Manus構築から得た教訓

https://manus.im/ja/blog/Context-Engineering-for-AI-Agents-Lessons-from-Building-Manus

(※下の図は、上記リンクのページに掲載されている図です。)

コンテキストを伝えて共創しよう!

コンテキストエンジニアリングは、単なる小手先のテクニックではありません。それは、AIを「使う」という発想から、AIと「共に創る」という新しい関係性へと移行するための、新しいコミュニケーション方法です。

これからは、プロンプトという「点」の指示に加えて、コンテキストという「面」での対話をすることで、AIの能力を最大限に引き出すことがますます重要になっていきます。

あなたも今日からコンテキストエンジニアリングを実践して、AIをあなただけの最強のパートナーに育てていきませんか?