こんにちは、マーケティング部のおさいです。

今回は、1兆3000億円を運用する日本最大級ファンドの投資家が語る、「ChatGPT(AI)の登場による長期志向への転換」をテーマにお話します。また、AIの登場によって短期利益志向では立ち行かなくなってきているなかで、世の中の大きな流れの変化として、長期的な価値を測る「新しい経営指標」の重要性が増していることについてもお話します。

今回の話は、投資をしている人や、これから投資をはじめる人にとって参考になるだけではありません。

起業家や経営者やマーケターのような、時代の流れを読み、未来を見据えて事業をおこなう人にとっても、参考になる話です。

たとえば、ソフトバンクグループの創業者である孫正義さんは、「投資家は事業家のように考えるべきだし、本物の事業家は投資家のように考えるべきだ」と語っています(下記参照)。

(※孫正義さんは、ソフトバンクを創業した起業家(事業家)であり、また、10兆円という巨額の資金を運用するベンチャーキャピタル「ソフトバンク・ビジョン・ファンド」を率いる投資家でもあります。)

孫正義さんの「投資と事業」についての考えは、次のとおりです。

よく「投資家なのか」「事業家なのか」と聞かれるのですが、僕は投資家は事業家のように考えるべきだし、本物の事業家は投資家のように考えるべきだと思います。つまり、投資家と事業家というのは相反するものではない。それぞれの真髄は、実は同じものだと思います。

ことの本質というのは、長期的にどれだけ会社の価値を増大させられるかということ。それを目指すという点において、投資家も事業そのものが生み出す長期的なキャッシュフローを見極めなければいけません。

同じく、事業家というのは単にモノを組み立てたり、販売するものではない。世の中がどのように変わるのか、その変わってゆく方向を理解して、ヒト・モノ・カネという経営資源を、投資ポートフォリオの組み換えのように再配分する仕事です。まるで投資家のように、事業家も考えないといけないと思うのです。

ですから投資家は事業家のように、事業家は投資家のように考えないといけない。

(出典:『ベンチャー・キャピタリスト : 世界を動かす最強の「キングメーカー」たち』、後藤直義 [著者]、フィル・ウィックハム [著者]、ニューズピックス、2022年。第4章内の「世界を震撼させた、孫正義「10兆円ファンド」の正体」の項目より)

上記の、孫正義さんの「投資と事業」についての考えは、下記の動画の「24:16~24:44」のところでも語られています。

▼ 24:16~24:44上で孫正義さんが語っているように、「投資も事業も、その本質は同じ」です。ですので、今回紹介する、「投資家が見据えている未来」や、「投資家が重視する経営指標やキーワード」を知ることは、起業家や経営者やマーケターにとっても参考になるでしょう。

ちなみに、今回の話のテーマは、「長期志向(未来志向)」です。そのため、「投機(短期利益志向)で儲ける」という話ではありません。(むしろ、「短期利益志向では、儲からなくなってしまう」という話です)。今回の話は、本来の意味での「投資(長期志向、未来志向)」を考えるうえで、参考になるかと思います。

この記事は、2部構成になっています。第1部では、「ChatGPT(AI)の登場による長期志向の投資への移行」についてお話します。第2部では、そういった長期志向への移行に関連して、長期的な価値を測る「新しい経営指標」の重要性が増していることについてお話します。

(※この記事では、動画内で話されていることをわかりやすく伝えるために、動画の内容を、意訳・要約したり、中略したり、補足を加えています。また、わかりやすさを優先しているため、厳密ではない説明になっているところもあります。また、参考文献の本からの引用文については、要点をわかりやすくするために、引用者が引用文の一部に文字装飾を加えています。引用文中の〔〕(亀甲括弧)内の言葉は、引用者による注記です。)

▼ 第1部

ChatGPTの登場による長期志向の投資への移行

1.3兆円を運用する藤野英人さんのプロフィール

今回紹介する「1.3兆円を運用する日本最大級ファンドの投資家」というのは、藤野英人(ふじのひでと)さんのことです。藤野さんのプロフィール紹介は、下の動画の「1:37~2:25」のところで視聴できます。(下記の文章は、下の動画の要点を抜粋して意訳したものです)。

1:37~2:25

藤野英人(レオス・キャピタルワークス代表取締役 会長 兼 社長)

運用資産残高 1.2兆円のカリスマ・ファンドマネージャー

〔※この記事の執筆時点では、1.3兆円を突破しています。〕

早稲田大学法学部卒業後、野村投資顧問や、JPモルガン、ゴールドマン・サックスにて、ファンドマネージャーを歴任。

2003年に、レオス・キャピタルワークスを創業。

投資信託「ひふみ」シリーズ最高投資責任者。

2023年4月に上場を果たす(東証グロース市場)。

自社が運営するYouTubeチャンネル「お金のまなびば!」は、金融業界ナンバーワンの登録者数22万人を突破〔現在は、登録者数 69万人を突破〕。

長期志向の投資に集中しよう(短期利益志向を捨てる)

投資家の藤野英人さんが、「ChatGPTの登場によって、短期利益志向の投資を捨てて、長期志向の投資に集中しようと考えた」という話が、下の動画の「17:41~25:50」のところで語られています。(下記の文章は、下の動画の要点を抜粋して意訳したものです)。

▼ 17:41~25:50▼藤野英人さん:レオス・キャピタルワークス会長 兼 社長、最高投資責任者

「10年後を見据える投資思考法とは?」

17:54

私がすごい衝撃を受けたのは、ChatGPTなんですよ。ChatGPTが登場したことで「資産運用業界が激変する」と確信しました。

資産運用業界は、これから3~5年間で激変して淘汰が始まります。これから大きな激変期になります。

〔中略〕

18:40

ChatGPTが登場したことによって、短期予測を中心とした資産運用が崩壊します。

たとえば、ブルームバーグや、東洋経済などの金融データを、ChatGPTのプラグイン経由で利用・加工できるようになることで、短期予測の数字をほぼ当てることができるようになる。人間よりも高い精度でできるようになる。

〔中略〕

19:43

ChatGPTが登場したことで、「短期投資を見てもしょうがない」、「短期投資から付加価値が出ない」、という状況になります。

なぜなら、短期投資の調査が、AIと自動売買の普及によって〔全員がほぼ同じ行動をとることになり、〕付加価値がゼロになるからです。

〔中略〕

20:30

ChatGPTが登場したことで、〔資産運用業界が激変すると確信したので、〕予測期間を長期に伸ばして、10年後の世界を考えよう、と思いました。

1~3年ぐらいの短期予測については、もう考えない。

「10年後はどうなるのか?」という未来予測をもとに運用を考えていく方向に、思いっきり舵を切ることにしました。

〔中略〕

23:09

ものすごく大事なことは、あるべき未来を僕らが予測して〔、その未来を実現できる会社に投資して、社会を良い方向へ導いていくことです。〕

僕らには、今、126万人のお客様がいます。〔日本の人口の〕100人に1人が僕らのお客様なんですよ。

だから、もう小さい政党みたいなものなんです。それだけのパワーがあるので、いろいろできる余地がある。

〔運用資産残高は〕1兆2000億円の残高があるんですよ。

〔※この記事の執筆時点では、1兆3000億円を突破しています。〕

1兆2000億円の残高を、どうやって世の中のために使っていくのか?

どうやって、未来を指し示すのか?

あるべき未来を想像し、そこへ誘導するのが、本来あるべきアクティブファンドの姿だと思います。

〔中略〕

24:10

アクティブファンドは能動的に社会に対して影響を与えて、社会全体を導き、動かしていく存在であるべきだと思います。

24:27

もし、ChatGPTを高速回転で動かして、株式市場で利ざやを取って儲けることができたとしても、それが社会のためになったり、社会を良い方向へ導くことになるとは思えません。

お客様のお金を、本当の意味で活用できるとは思えません。

24:45

ですので、3~4年の短期的な「業績の当てっこゲーム」は、もう終わりにする。

来るべき未来の方向性を議論し、その方向性にしたがって経営者と議論し、経営者が10年後の未来を見据える目線をもっている会社を探して、お互いに共感できる会社に集中投資をする。

そうすることで、「未来を創造する」「未来へ誘導する」というかたちのアクティブファンドになることができると思います。

25:17

企業経営者や、投資家、消費者と一緒に未来を作り、未来を創造するための議論をしていきたい。

アクティブにパフォーマンスを上げていく会社から、オープンにみんなで議論し、みんなの知恵を集めて、社会を良い方向へ導いていく存在になりたいと思っています。

できないかもしれないけど、めちゃくちゃ大きい「旗」を立てたい。

時代の転換点が来ていると思います。

これから10年で起きる資産運用業界の変化

さきほどの動画と同じように、下の動画でも、投資家の藤野英人さんが、「ChatGPTの登場によって、短期利益志向の投資を捨てて、長期志向の投資に集中しようと考えた」という話が語られています。(下記の文章は、下の動画の要点を抜粋して意訳したものです)。

▼ 0:00~10:01▼藤野英人さん:レオス・キャピタルワークス会長 兼 社長、最高投資責任者

「これから10年で起きる資産運用業界の変化」

0:36

生成AIのChatGPTを見て非常に驚きました。「劇的な変化が起きたな」と思いました。

1:27

〔ChatGPTのような、〕高速に分析や調査ができる機能が登場したことによって、短期的な予測(四半期決算の業績予測や、来年の業績予測)については、ChatGPTを使って予測して投資をするようになったために、予測数字がみんな同じになってしまっている。

そのため、付加価値がほとんど出なくなってしまう。短期的な視野だけで投資することは、価値が無くなってしまった。

2:12

そのため、運用のやり方を劇的に変えないと、長期的に成果が出せない時代になった。

2:28

AIにも予測できないような、5年・10年の未来を予測して、その未来にもとづいて投資をする、10年後の未来を考えながら投資をする、というやり方に振り切ったほうがいいと考えました。

こうして、投資のやり方を劇的に未来志向に変えました。

3:05

また、投資先の会社とも、未来について語り合います。「僕らはこういう未来になると思うけれども、どう思いますか?」と問う。「あなたの会社は、どのような未来を作りたいのですか?」と問う。そうしたことを、投資先の会社と常に議論していく。

3:25

10年後の未来に対して力強く進んでいる会社や、未来を作ろうとしている会社に投資していくことが大事。そうしたことが、未来を作ることになる。

未来を予測するのではなく、そうした会社と一緒に未来を作っていく。それが、僕らの運用のあり方の大きな変化です。あるべき未来に対して、資金を投入していく。

4:40

僕らは、今いる126万人のお客様や、これから集まってくださるお客様とともに未来を作っていく。あるべき未来に行く。そうしたところに、僕らのお金を投入していく。それが、僕らが考えている「ひふみ投信」の大幅なあり方の変化です。

〔中略〕

5:29

会社全体として、「僕らは未来を作る集団なんだ」というふうに思わなければいけない。

〔中略〕

6:02

「短期的な目線」は捨てよう。それは、もういらない。僕らは常に、10年後のことを語ります。

7:23

「〔長期的な目線をもった〕投資家と、10年後の話をしたい」という会社経営者は、けっこういると思います。そうした未来の話をした時に、目を輝かせる会社の人たちとともに歩んでいきたいなと思っています。

投資をするときに、長い目線で、会社とのパートナーシップを考えて、「未来をともに作っていく仲間なんだ」という旗を掲げて、僕らの存在感も高めたい。

〔中略〕

8:59

「長期的な目線をもった会社のほうが、短期的な収益も良い」

「短期投資で成功するためにも、長期的な目線をもっているほうが良い」

という仮説を立てています。

9:19

ChatGPTが登場したことで、短期投資は、ほぼ勝てなくなる。

ChatGPTのような AI を使って投資をする人が増えるので、短期的な目線で投資で勝つことは、非常にむずかしくなる。

9:35

もともと、「ひふみ投信」は、この10年間に圧倒的な成果を出していて、もともと長期的な目線があったんですが、これから、長期的な目線にすごくフォーカスした運用会社に変身していきます。

AGI(汎用人工知能)によって、この傾向がさらに加速する

ちなみに、さきほどの動画で、投資家の藤野英人さんは、「AIが登場したことで、短期投資で儲けることができなくなる」というような意味のことを語っていました。そのような現状に加えて、下の動画の「33:01~33:53」のところで、孫正義さんが語っているように、近い将来に、AGI(汎用人工知能)が登場したときは、今よりもさらに、短期投資に価値が無くなってしまうでしょう。

▼孫正義さん:ソフトバンクグループ 会長 兼 社長

33:01

数兆通りの投資のシミュレーションをしながら、投資をすべきかどうか〔を、AGI(汎用人工知能)が判断してくれる。〕

33:09

投資ファンドも、金融機関も、ありとあらゆる人々が、AGI〔汎用人工知能〕に投資の相談をするようになる。

AGI〔汎用人工知能〕に投資の運用をしてもらうようになる。

これが最も大きなキラーアプリの1つかもしれませんね。

33:27

人間は願望を言えばいいだけです。プログラミングの必要がない。

「私は、お金持ちになりたい」と一言言えば、AGI〔汎用人工知能〕が「かしこまりました」と言って、口座を開いて、取引をして、成果を届けてくれる。

人々の知的能力の差が無くなる

さきほどの投資家の藤野英人さんの動画で、「ChatGPTの登場によって、短期投資は誰がやっても同じになってしまって、利益が出せなくなる」という話が語られていました。そのような、「人々の知的能力の差が無くなることで、差別化ができなくなる」ということについては、下の動画の「6:41~8:06」のところでも語られています。

下の動画では、東大の松尾豊研究室所属のAI研究者である今井翔太さんと、藤野英人さんが、「投資とAI」というテーマで対談しています。(下記の文章は、下の動画の要点を抜粋して意訳したものです)。

下の動画で語られている話が示唆していることは、「知的能力を AI(ChatGPT)にサポートしてもらえるようになると、個々の人間の知的能力の差が無くなる」ということです。また、一方で、「他の人とは異なる、極端なおもしろいことをすることの価値が高まる」ということも示唆しています。このように、これからの時代は、「他の人と同じことをする」という、「横並び」意識や、パクリ志向、コピペ志向などが、ますます役に立たなくなっていきます。

▼ 5:23~8:065:21

▼藤野英人さん:レオス・キャピタルワークス会長 兼 社長、最高投資責任者

多くの証券アナリストやファンドマネージャーは、「企業業績が、予想よりも上に行くか下に行くか」という、「当てっこゲーム」をしている。

これは、ChatGPTに置き換えられてしまう可能性が高い。

〔中略〕

6:06

〔いろいろなデータを〕ChatGPTに全部読み込ませれば、3ヶ月後や半年後の企業業績が上に出るか下に出るかを、リアルタイムで確率的に予想することが瞬時にできる。

そうすると僕らがやるべきことは、5年とか10年の長期のところをどれだけ見るかではないかと考えたんです。

6:40

▼今井翔太さん:東京大学 松尾豊研究室所属のAI研究者

AIが普及すると何が起きるのかというと、個人の能力差に意味が無くなる。

なので、変な考えを持った人に全力投資・全力投球すれば、これからは、仮に、ものすごいことやってる人が失敗するようなことがあったとしても、それが物語として消費されるので、それはそれでお金になるでしょう。

極端なことをやってる人に賭けるっていうのが、投資でもありなのではないかと思っています。

7:10

▼藤野英人さん

日本人には、バランスを取ることを重要視したり、平均というものを中心にした価値観がある。

生成AIが普及していくと、「極端であることを尊ぶ文化」を持っているところと、「平均値であることを尊ぶ文化」を比べたときに、目立つことや、おもしろいことや、異なることをやってみることを尊ぶ社会のほうが、世の中の進化が高くなる。

日本とアメリカを比べると、アメリカのほうが「突出した才能を尊ぶ文化」があって、日本は平均値に寄せるところがある。

なので、僕らのあり方を変えないと、アメリカとの差はもっとついちゃうんじゃないかという危機感を持っています。

「賢いアリ」のたとえ話

上の動画に出演している、東大のAI研究者である今井翔太さんは、「個人の能力差に意味が無くなる」ということについて、「賢いアリのたとえ話」で説明しています。(下記の『生成AIで世界はこう変わる』の本からの引用文をご参照ください)。

下記の引用文で今井さんが語っていることは、かんたんに言うと、次のようなことです。「人間から見ると、個々のアリの賢さには違いが無いように見える。それと同じように、とても賢いAIから見ると、個々の人間の賢さには違いが無いように見える。(圧倒的に知能が高いAIにとっては、たとえアインシュタインの知能であっても、「アリ」ぐらいの知能しかないように見える。そのため、AIから見ると、アインシュタインと普通の人とのあいだに、知能の差が無いように見える)。」

下の引用文で今井さんが語っていることは、上の動画で語られていた、「知的能力を AI(ChatGPT)にサポートしてもらえるようになると、個々の人間の賢さの差が無くなる」という現象を、別の視点から説明しているものだと言えるでしょう。

この世界で最も賢いアリを考えてみてください。アリには失礼かもしれませんが、賢いと言っても大したことはできません。エサの発見がうまいとか、敵から逃げるのがうまいとか、アリの社会では意味を持つ差があるかもしれませんが、あくまで「人間の視点」から見れば、アリのなかで最も頭が悪いアリと最も賢いアリに大した違いはありません。それはアリが魚になっても、魚が犬になっても同じことです。

ここで言いたいのは、人以外の生物が賢くないということではなく、知能というものが相対的な概念だということです。人間からは先ほどの生物の知能には大きな違いがないように見えますが、それぞれの生物間では、その知能の差には大きな意味があります。

普通の人間とアインシュタインには、「人間の基準では」その知的能力には圧倒的な差があります。そして、アインシュタインの偉業を考えれば、その差には大きな意味があることは「人間の基準」では疑いようがありません。

それでは、先ほどのアリと同じ議論で、将来出てくるであろう人を超えた機械の知能から見て、この差に意味はあるのか。ましてや、この機械の知能はタンパク質由来でもない、生命にも意識にも縛られない。「質」からしてまったく異なるものです。

知能は相対的なものであるとすれば、機械の知能が人間を超えた場合、その知能が超えるのは人間一般であり、その「超知能の基準では」一般人とアインシュタインの間にも大した差はないはずです。

(出典:『生成AIで世界はこう変わる』、今井翔太、SBクリエイティブ、2024年。「第5章 生成AIとともに歩む人類の未来」の章内の、「「超知能」の前では、凡人とアインシュタインの差すらも無意味に?」の節より)

上記の「アリのたとえ話」については、今井さん本人が説明している様子を、下の動画の「45:26~47:55」のところで見ることができます。

▼ 45:26~47:55▼今井翔太さん:東京大学 松尾豊研究室所属のAI研究者

45:27

汎用人工知能や、スーパーインテリジェンス(超知能)というのは、人間と同程度の知能で、運動もできるし、クリエイティブなこともできる。これが、いわゆる、ドラえもんとか、アトムみたいな感じですね。それが、人工知能の研究者の1つの到達点。

45:50

これのさらに先にあるのが、超AIや、超知能(スーパーインテリジェンス)と呼ばれるもの。これは、人間よりもはるかに賢い知能。〔中略〕

46:50

「1番賢いアリ」を考えてみてください。「超賢いアリ」。多分大したことはできない。「エサを探すのがめちゃくちゃうまい」とか、「敵から逃げるのが超うまい」という程度〔人間から見たら大したことはない〕。

魚でも同じ。一番賢い魚でも、「泳ぐのがすごく速い」とか、「超すばらしいコースで泳げる」という程度〔人間から見たら大したことはない〕。

47:21

それを人間の話にもどすと、人間の中で1番賢い人として、アインシュタインがいます。ですが、機械〔すごく賢いAI〕から見ると、アインシュタインと僕は、差が無いように見える。

さっきの、「人間から見ると、最上位のアリと最下位のアリには違いが無い」という話と同じ。魚の場合も同じ。

人間の場合は、人間の知能を超えた機械〔すごく賢いAI〕から見ると、幼稚園児とアインシュタインは、差が無いように見える。

上位の人と下位の人の能力差が無くなる

さきほど、AI研究者の今井翔太さんの本のなかで語られている話として、「人間には、個々のアリの違いがわからないように、知的生産活動をAIにサポートしてもらえるようになると、個々の人間の賢さの差が無くなる」というような話を紹介しました。

それに関連する話として、AIの登場によって、「上位の人と下位の人の能力差が無くなる」という話もあります。

たとえば、梶谷健人さんは、『生成AI時代を勝ち抜く事業・組織のつくり方』という本のなかで、下記のように語っています。

最後に「これから人の在り方自体がどう変わっていくか?」という問いについて考えていこう。

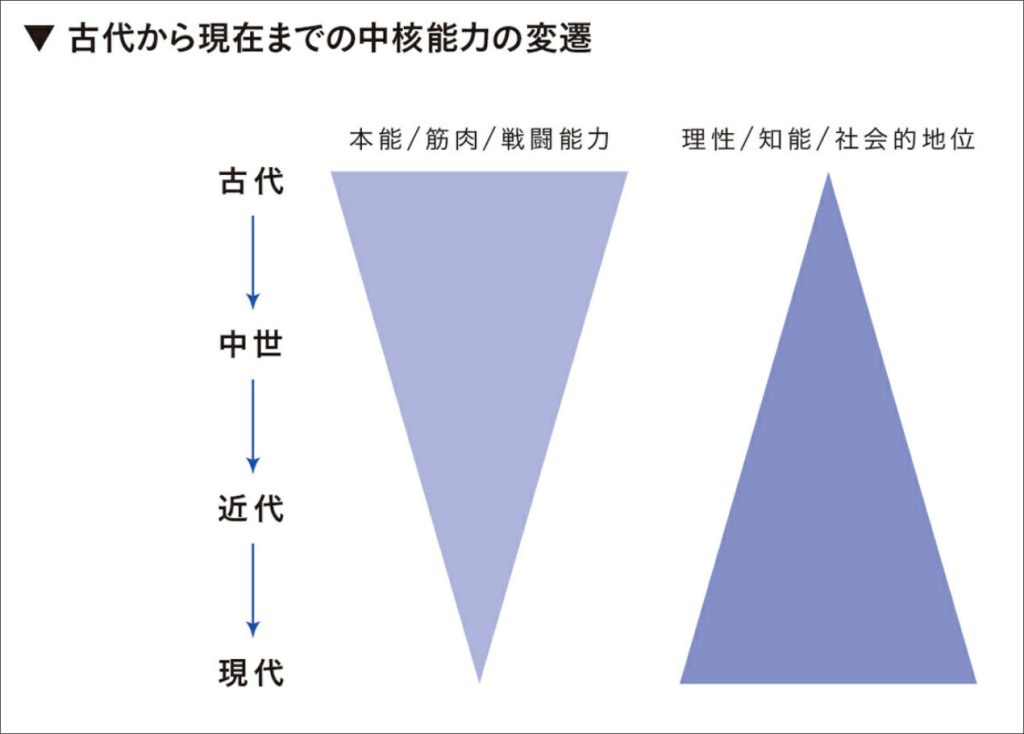

現代は「個体の能力」というものに価値がある最後の世代だと私は考えている。古代から現在に至るまで、社会が成熟するにつれて人類にとって重要な中核能力は「本能/筋肉/戦闘能力」から「理性/知能/社会的地位」へと比重がシフトしていった。

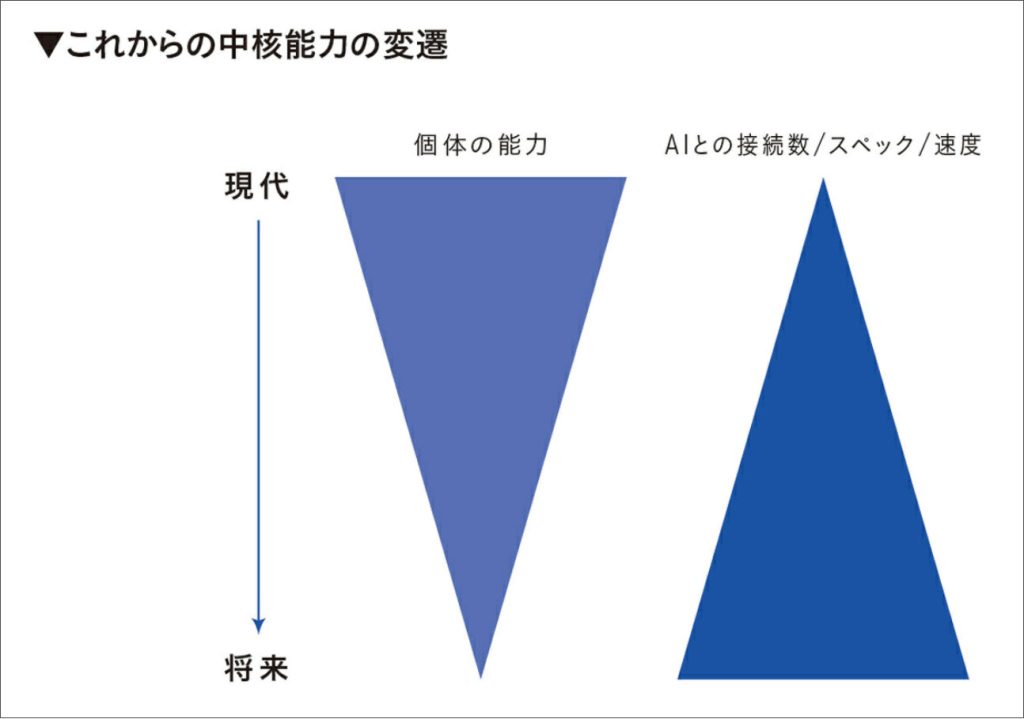

同様に、先述したように今後AIに接続した脳とそうでない脳の間に1000倍の能力差がついてくると、現代において重要な「個体の能力」は重要性が下がり、「AIとの接続数/スペック/速度」などが中核的な能力にシフトしていくだろう。

これは現代の価値観からすると一見悲観的に思えるが、それはあたかも筋肉や武力が必要とされなくなる変化に寂しさを感じるのと構造的には同じだ。我々は郷愁は感じつつも、この不可避な変化にしっかりと向き合う必要がある。

つまり、人類史的な転換点として、我々の“思想OS”をアップデートしていくことが求められているのだ。

(文書と図の出典:『生成AI時代を勝ち抜く事業・組織のつくり方 : 経営戦略をアップデートするためのフレームワークと未来予測』、梶谷健人、日経BP、2024年。第3章の第1節内の「現代は「個体の能力」というものに価値がある最後の世代」の項目より)

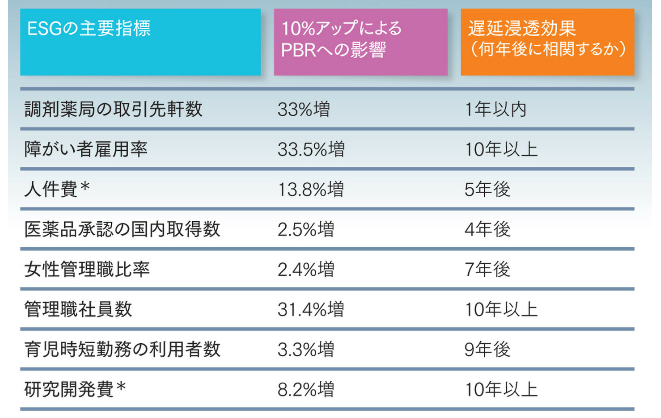

また、上記の梶谷健人さんの本のなかでは、下記のような実験結果も紹介されています。この実験結果も、AIを利用することで「上位の人と下位の人の能力差が無くなる」ということを示しています。

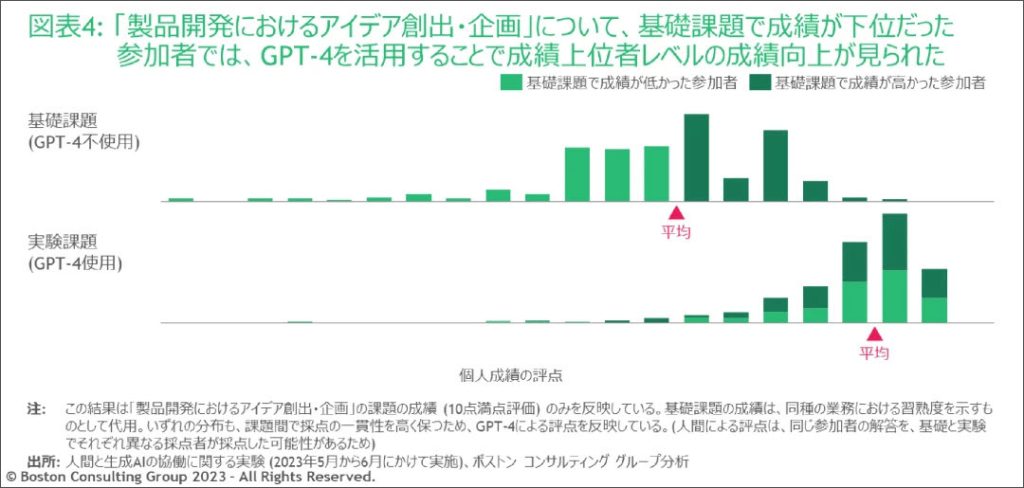

AIが頭脳労働に与える影響について調査したハーバード・ビジネス・スクールに掲載された論文(Fabrizio Dell’Acqua et al., 2023)によると、世界的コンサルティング企業の米ボストンコンサルティンググループ(BCG)のコンサルタント758人を対象に行った実験で、AI を使用したコンサルは非使用コンサルに比べて平均で12%多くのタスクを完了し、25%早くタスクを完了し、40%高い品質のアウトプットを出したという結果が出ている。

特に注目なのは「ローパフォーマー」を含め全体的に底上げがなされたことだ。下図の上側のグラフがGPT-4を用いずに業務を行った際のパフォーマンス分布。平均以上のパフォーマンスを出す従業員をハイパフォーマー、それ以下をローパフォーマーとし、GPT-4を使用した状態でのパフォーマンス分布を表したのが下側のグラフだ。これを見てもらうと、全体的なパフォーマンスが底上げされてグラフの分布全体が右側にシフトしている。組織のボトムアップは経営レイヤーにとって重要なイシューであるため、組織経営視点でこの研究が示す生成AIの可能性は大きいといえる。また、個人観点でも、たとえ特定の業務領域でパフォーマンスが平均以下であっても、適切に生成AIの手を借りればパフォーマンスを大幅に高められる可能性があることを意味する。

※参照:Fabrizio Dell’Acqua et al. (2023), 「Navigating the Jagged Technological Frontier: Field Experimental Evidence of the Effects of AI on Knowledge Worker Productivity and Quality」, Harvard Business School Technology & Operations Mgt. Unit Working Paper No. 24-013

(出典:『生成AI時代を勝ち抜く事業・組織のつくり方 : 経営戦略をアップデートするためのフレームワークと未来予測』、梶谷健人、日経BP、2024年。第1章内の「生成AIの影響範囲は高度な頭脳労働にも及ぶ」の項目より)

上記の梶谷健人さんの本のなかで紹介されている実験結果については、ボストン・コンサルティング・グループのレポートのなかで、下記のように説明されています。

人間の才能が発揮される新たな機会

これまでに述べてきた集団レベルで見られる影響は、必ずしも生成AIが個人に与える影響を示しているわけではない。平均値ではなく個々の成績を見てみると、GPT-4の使用は個人の成績分布に異なる2つの影響を与えることがわかる(図表4)。第一に、分布全体が右(より高い成績)へシフトしている。これは、前述した約40%もの成績向上が、「ポジティブな外れ値」(標準よりも大幅に高い成績を出した人)のせいではないことをはっきりと示唆している。製品開発におけるアイデア創出・企画の課題にGPT-4を使用した場合、基本的習熟度に関係なく、ほぼすべての参加者(約90%)がより質の高い解答を出した。第二に、成績のばらつきが劇的に減少した。平均的な成績を収めた参加者の割合が、GPT-4を使用した場合の方が高かった。

言い換えれば、基本的習熟度の低い参加者が生成AIを使用した場合、習熟度の高い参加者とほぼ同じ結果になったということである。製品開発におけるアイデア創出・企画の業務で誰もがGPT-4を使えば、テクノロジーの助けなしに能力の高い人であっても、それほど優位には立てない(図表5)。高学歴で成績優秀な実験参加者の間でこの影響が観察されたということは、より習熟度に幅があって不均質な状況では、この影響がさらに顕著になる可能性がある。

(文書と図の出典:ボストン コンサルティング グループ(BCG)の記事「生成AIで価値を創出するとき、破壊するとき――実験結果からの考察」のページ内の「人間の才能が発揮される新たな機会」の項目より)

また、「未熟練の人(熟練度の低い人)のほうが、AIを利用することで得られる恩恵が大きい」というような話が、下の動画の「25:25~26:27」のところで紹介されています。その話は、日本の内閣府が発表している「世界経済の潮流 : 2024年 I : AIで変わる労働市場」というレポートのデータにもとづいて語られているものです。この話も、「上位の人と下位の人の能力差が無くなる」ということの一例かと思います。

▼ 25:25~26:27医師の能力の差が無くなる

世界的なAI研究の権威で投資家の李開復(カイフー・リー)さんは、『AI世界秩序』という本のなかで、「医師の能力の差が無くなる」ということについて、下記のように語っています。下記の話も、「AIの登場によって、人々の知的能力の差が無くなることで、差別化ができなくなる」ということのあらわれのひとつだと言えるでしょう。

(※李開復(カイフー・リー)さんの略歴:コンピュータ・サイエンスの分野で世界トップクラスのカーネギー・メロン大学でコンピュータ・サイエンスの博士号を取得。Apple、Microsoftに勤務した後、Google中国法人の社長を務めました。彼が創業したベンチャーキャピタルの投資先のなかには、企業価値10億ドル以上(約1000億円以上)の評価を受けている会社が 17社あり、企業価値1億ドル以上(約100億円以上)は 70社あります。)

医師の診断の核心にあるのは、データ(症状、病歴、環境など)を集めることとそれらと関連する現象(病気)を推測することだ。相関関係を推測するという行為は、まさにディープラーニングの得意分野だ。正確なカルテという学習用データが十分にあれば、AI診断ツールは、いかなる医者も診断のスペシャリストにしてしまう。数万の症例を見てきた経験と、隠された相関関係を見抜く超人的能力と、完璧な記憶力を持つ医師に。

〔中略〕AI診断アプリで医師を補佐する。つまり、“地図アプリ”のようなものだ。持てる知識を総動員して一番よいルートを勧めるが、車の運転は人にまかせる。

アルゴリズムは入力された患者の情報から病気を絞り込んでいく。そして診断を下すために必要な情報を要求する。十分な情報を得たアルゴリズムは、可能性のある複数の病名とその確率を出す。

最終決定権はアプリでなく医師にあり、アプリが勧める選択肢をいつでも拒絶できる。だが、アプリは、4億を超えるカルテを参考にし、最新の医学論文を絶えずスキャンして選択肢を提示する。きわめて不平等な社会に、世界的医療知識が平等に普及するのだ。そして、医師と看護師は、機械にはできない人間的作業に専念できるようになる。患者に親身に接し、希望の持てない診断が下ったときは心のこもった言葉をかけるのだ。

(出典:『AI世界秩序 : 米中が支配する「雇用なき未来」』、李開復(カイフー・リー)、日経BP、2020年。「5 AIの4つの波」の章内の、「“アルゴリズムが診断します”」の節より)

マンガ編集者の能力もChatGPTで差が無くなる

マンガ編集者の佐渡島庸平さんは、「ChatGPTの登場によって、マンガ編集者としての自分のスキルが無価値になってしまった」という話を、下の動画の「27:29~30:13」のところで語っています。その話も、「ChatGPT(AI)の登場によって、人々の知的能力の差が無くなることで、差別化ができなくなる」ということの実例のひとつだと言えるでしょう。(下記の文章は、下の動画の要点を抜粋して意訳したものです)。

(※佐渡島庸平さんは、『宇宙兄弟』、『ドラゴン桜』、『働きマン』、『バガボンド』など、有名なマンガの数々を、編集者として支えてきた人です。)

27:29

▼佐渡島庸平さん:マンガ編集者、株式会社コルク社長

ChatGPTにマンガのあらすじを入力して、ChatGPTから漫画家さんにアドバイスしてもらうと、編集者よりも良いアドバイスをしてくれる。

なので、ストーリーの打ち合わせは、ChatGPTと漫画家さんだけでやってもらう。むしろ、「ChatGPTをどう使うと、ChatGPTとの良い打ち合わせができるのか」ということを漫画家さんにアドバイスしている。

つまり、僕が20年間のキャリアで蓄積してきたマンガ編集者のスキルは、ChatGPTによって無効化されてしまっている。

僕は、これまで身につけたスキルが無効化されたら、それはそれで、「他のことを学ばないと」という気持ちが湧く性格なのでいいですが、

そうは言っても、「せっかく身につけたスキルが無効化されるのは悔しい」という気持ちには、誰しもがなると思いますよ。

28:41

▼岩本Pさん:チャンネル運営プロデューサー

だからといって、AIを拒絶しても、何の意味もないということですよね?

28:45

▼佐渡島庸平さん

AIを拒絶してしまうと、AIを活用する他の人たちに負けてしまう。〔なので、AIを使わざるを得ない。〕

僕も、「マンガ編集者として、俺いらないじゃん」って思うので、むちゃくちゃモヤモヤしますよ。

この20年間、出版業界でスキルを磨いてきたのに、意味が無くなってしまった、ということについては、むちゃくちゃモヤモヤします。

そうは言っても、ChatGPTの普及は止められない。

自分がAIを拒絶したとしても、AIを活用して成功する新人クリエイターたちはどんどん出てくる。

だから、僕は、その新人クリエイターをサポートできるような、これまでとは違う能力を身に付けようとしている。

今まではストーリーについてのアドバイスをすることが、新人作家のためになると思っていたけれど、〔その役割は、ChatGPTに取って代わられてしまった。〕

なので、これまでとは別の方向に、自分の能力を磨いていくことにしました。〔具体的には、〕ビジネス面でのアドバイスをするようにしたり、クリエイターがキャリアを積んでいくなかで起こるトラブルを予防するためのアドバイスをするようにしたり。

また、マンガ編集者の佐渡島庸平さんは、「AIで置き換えられる仕事と、そうでない仕事」について、下の動画の「21:20~25:48」のところで語っています。(下記の文章は、下の動画の要点を抜粋して意訳したものです)。

21:20

▼佐渡島庸平さん:マンガ編集者、株式会社コルク社長

〔AIによって〕自分のスキルが無効化されてしまって、自分の優位性が無くなってしまうことは、クリエイターだけじゃなくて、すべての職業で起きるだろうと思う。

例えば、これまでは、感じが悪い医師であっても、みんなが「先生」として扱ってくれていた。

でも、診断をほとんどAIに任せるようになると、状況が変わる。

「患者の不安をわかってくれない人なんて、お医者さんじゃない」とか、「なんで目を見て話せないんですか?」とか、「目を見て話せない医者は、全員失職です」みたいなことだって起きる可能性がある時代が来ている。

今、ケアワーカーとして働いてる人たちがAIを使うようになると、今の医師の職業をほとんど奪っちゃう可能性だって全然ある。そういう時代が来ている。すべての産業において、そのような変化が来ている。

僕らが、より他者とか社会と向き合わないといけなくなってきている。

僕らが、他者とか社会と向き合うっていうのは、より豊かな世界になっていくことだと思うので、僕はそういうことを全部前向きに捉えてるんですよね。

〔中略〕

23:10

▼佐渡島庸平さん

ケアワーカーの人たちは、とてつもない、言語化できない、数値化できないスキルを持っている。それなのに、現状は、軽く見られていて、給与が低い。

たとえば、うちの息子は不登校気味なんですけど、うちの息子を学校の入り口まで連れていって、僕らが半日説得しても息子は学校行かないと、

そこに先生が来て息子と話すと、「えっ、そんなことが今週あるんだったら、学校行ってみようかな」みたいな感じで、息子が学校に行けたりする。

そうした、先生のしゃべり方のうまさは、簡単に数値化できないし、計測しにくい能力だったりしますよね。

多分、ほとんどの病院で、看護師の人たちによる声がけがなかったら、患者さんが不安を感じて、医師との診断時間が短すぎることに対しての不満が爆発して、入院がうまくいかなくなる可能性がある。

でも、看護師さんが、そうした患者さんの不安を鎮めていることに対しては、診療点数はつかない。そういうスキルを持ってる人たちが評価されていない。むしろ、言語化しやすかったり、確認しやすいスキルを身につけている人のほうが給与が高い。

でも、言語化しやすいものは、AIで置き換えやすい。だから、人の心をケアしてる人たちがAIをうまく使えればいいと思います。

〔中略〕

25:14

▼佐渡島庸平さん

だから、いろんな人にチャンスが開かれている。

AIはコパイロット(人間をサポートする役割)でしかないので、人間の代替物にはならない。

〔中略〕

25:33

▼梶谷健人さん:POSTS代表

そもそも、「AIと競争する」ということじゃないんですよね。

「AIと人間のどちらが勝つか」というより、AIと協力して、定式化できない部分を人間が担う。そういう時代ですよね。

AIで置き換えできる仕事と、人間向きの仕事の4分類

さきほどの佐渡島庸平さんの動画で、「AIで置き換えられる仕事と、そうでない仕事」についての話が出たので、参考までに、それについての話を、もうひとつ紹介したいと思います。

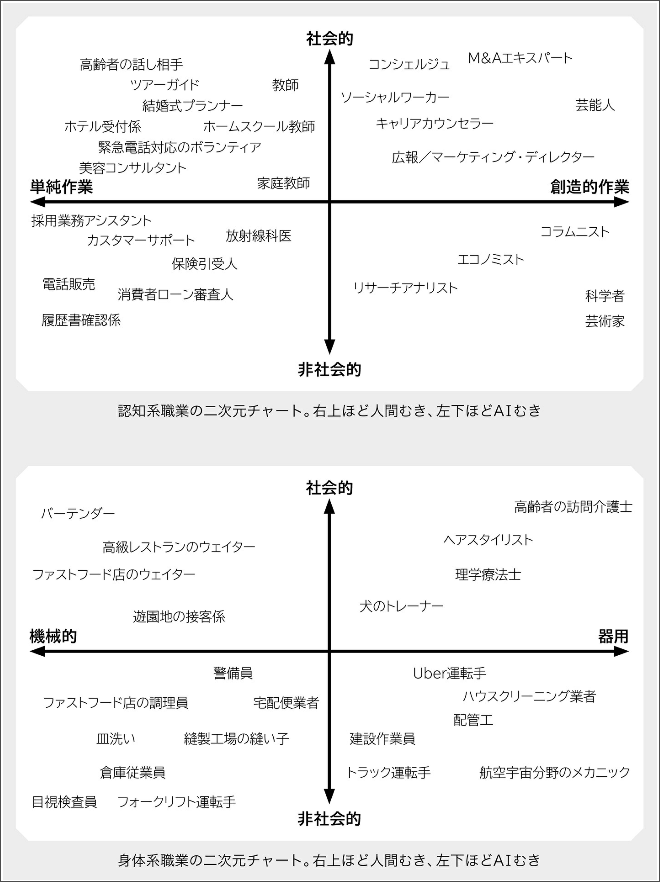

さきほど紹介した李開復(カイフー・リー)さんは、『AI 2041 : 人工知能が変える20年後の未来』という本のなかで、「AIに置き換えられやすい仕事」と、「人間向きの仕事」を分類した図を紹介しています。具体的には、「ホワイトカラーの仕事(認知系職業)」と、「ブルーカラーの仕事(身体系職業)」の、2つの職業区分のそれぞれについて、「AIに置き換えられやすい仕事」と、「人間向きの仕事」を、4つに区分して説明しています。(下の「4つに区分された図」が、それらの図です。)

下の「4つに区分された図」については、李開復(カイフー・リー)さん本人による解説を、下の動画の「9:51~20:43」のところで見ることができます。

(※李開復(カイフー・リー)さんの略歴:コンピュータ・サイエンスの分野で世界トップクラスのカーネギー・メロン大学でコンピュータ・サイエンスの博士号を取得。Apple、Microsoftに勤務した後、Google中国法人の社長を務めました。彼が創業したベンチャーキャピタルの投資先のなかには、企業価値10億ドル以上(約1000億円以上)の評価を受けている会社が 17社あり、企業価値1億ドル以上(約100億円以上)は 70社あります。)

▼ 9:51~20:43

(図の出典:『AI 2041 : 人工知能が変える20年後の未来』、李開復(カイフー・リー)、文藝春秋、2022年。「未来8」の章内の、「テクノロジー解説」の節内の、「肝心な問いとして、AIはなにが苦手なのか」の項目より)

「AIに置き換えられやすい仕事」と、「人間向きの仕事」についての話は、李開復(カイフー・リー)さんの著書『AI 2041 : 人工知能が変える20年後の未来』のなかで、下記のように語られています。(ただ、AIの分野では、「突然、それまで不可能とされていたことが可能になる」ということが起こり得ます。ですので、下記の話をすべて鵜呑みにしてしまうのは、あまりよくないかもしれません)。

AIがもたらす大転職時代に人々を路頭に迷わせないために、まず知るべきこと。それは、AIができない業務はなにかだ。それがわかれば、AIに負けない職業を創出してそなえることができる。就職案内も職業訓練もその方向をめざし、需給をバランスさせられる。

わたしが考えるAIの苦手分野は3つあり、2041年の時点でもこれらの欠点を補えていないはずだ。

1 創造性

AIは創造、概念化、戦略策定ができない。目標を絞って最適化するのは得意だが、みずから目標を選んだり、創造的に考えることはできない。領域間にまたがって考えることも、常識を適用することもできない。

2 共感

共感や同情を感じられない。その感覚をふまえてやりとりすることができない。そのため相手に、理解されている、大切にされていると感じさせることもできない。AIのこの欠点を改善できたとしても、共感や心づかいを求められる分野、いわゆる“人間的なサービス”を求められる分野で、人間が気持ちよくロボットと交流できるところまで技術を高めるのは至難の業だろう。

3 器用さ

手先の器用さや目と手の正確な連携が求められる複雑な身体作業は、AIとロボット技術では達成できない。未知の空間や構造化されていない空間、とくに過去に見たことのない空間には、AIは対応できない。

これらの条件から未来の職業を見るとどうなるだろうか。

非社会的で単純作業の仕事、たとえば電話による販売業や保険の損害査定人は、完全にとってかわられるだろう。

社会性がとても高いが単純作業の仕事は、人間とAIが協力して得意分野をおぎないあうだろう。たとえば未来の教室では、AIが宿題や試験の採点をこなし、標準的な授業や個別に練習問題を出すところまでやるだろう。一方で人間の教師は共感力のある精神的指導者になる。実習で学ばせたり、感情知能を育てるグループ作業を監督したり、個別のカウンセリングやはげましをあたえたりする。

創造的だが社会性が低い職業では、人間の創造性をAIツールで補助することになる。たとえば科学者はAIツールを使って創薬研究を加速できる。

最後に創造性も社会的スキルも求められる職業、たとえば「大転職時代」のマイケルやアリソン〔本書内の物語の登場人物〕のような戦略に知恵を絞る会社取締役の仕事は、人間にしかできないところだ。

〔中略〕

たとえば高齢者の入浴を補助する介護士は、社会的スキルも器用さのスキルも求められる。対して工場の組み立てラインでの品質検査はどちらも必要ない。ハウスクリーニングは未知の環境にはいって作業する能力を求められるが、バーテンダーはおもに社会的スキルを使っている。カクテルをつくるだけならロボットのほうが上手だろう。

AIにはなかなか習得できないと思われる職種もそれなりにあり、それを選べば労働者はキャリアを追求するのに比較的安全だろう。

とはいえAIにたちまち置き換えられてしまう職種でたくさんの労働者が悲劇を見ることは避けられない。有意義な人生を送りたいという基本的な人間の欲求を満足させるにはどうすればいいだろうか。

(出典:『AI 2041 : 人工知能が変える20年後の未来』、李開復(カイフー・リー)、文藝春秋、2022年。「未来8」の章内の、「テクノロジー解説」の節内の、「肝心な問いとして、AIはなにが苦手なのか」の項目より)

人々の身体的能力の差が無くなる

さきほどの、AI研究者の今井翔太さんと、投資家の藤野英人さんの対談動画のところで、「知的能力を AI(ChatGPT)にサポートしてもらえるようになると、個々の人間の賢さの差が無くなる」という話をしました。

それに加えて、これからは、そうした「知的能力の差が無くなる」だけでなく、個々の人間の身体的能力の差も無くなっていきます。なぜなら、AIや、ロボット技術、IoTなどを活用することで、身体的能力を補うことができるようになっていくからです。これによって、お年寄りや、体の不自由な方と、その他の人たちとの身体的能力の差が無くなっていきます。

このことも、「世の中の大きな流れの変化」を知るうえで重要なことなので、すこしお話させていただきます。(投資家、経営者、ビジネスパーソンなど、すべての人に影響を与える、重要なことだと思います)。

そうした「身体的能力の補強」のなかには、身体と機械を融合させた、一種の「サイボーグ化」のようなかたちのものも含まれます。「サイボーグ化」というと、まるでSFの「おとぎ話」のように聞こえるかもしれませんが、真面目に研究され、急速に発展しているテクノロジーのひとつになっています。

ちなみに、パラリンピックの100m走などの選手は、オリンピックの同種目の選手よりも速く走れるようになる可能性があると言われています。このことも、体の不自由な方の身体的能力が、技術によって補われることで、その他の人たちと変わらない能力になる(場合によっては、それ以上の能力になる)ということの、あらわれのひとつだと思います。(余談ですが、パラリンピックの選手のための義足を開発する会社のひとつに、Xiborg(サイボーグ)という会社があります。この会社の会社名が「サイボーグ」であることは、示唆的だなと思います)。

また、筑波大学准教授の落合陽一さんは、「多様化する能力自体を技術でインクルージョンする社会」(Inclusive Society by AI and IoT Technologies)についての図(イラスト)の紹介を、下の動画の「18:30」のところでしています。その図では、「テクノロジーを活用することで、個々の人間の身体的能力の差が無くなる」という未来像が、イラストで表現されています。(下の動画内の図は、英語表記ですが、こちらの動画の「5:57」と、こちらの動画の「9:07」のところで、同じイラストの日本語表記版を見ることができます。)

▼ 18:02~22:50ロボットはここまで進歩している

さきほど、「身体的能力の補強」の話のところで、「サイボーグ」の話をしました。それに関連して、ロボット技術が現在どのくらい進歩しているのかを、すこし紹介したいと思います。

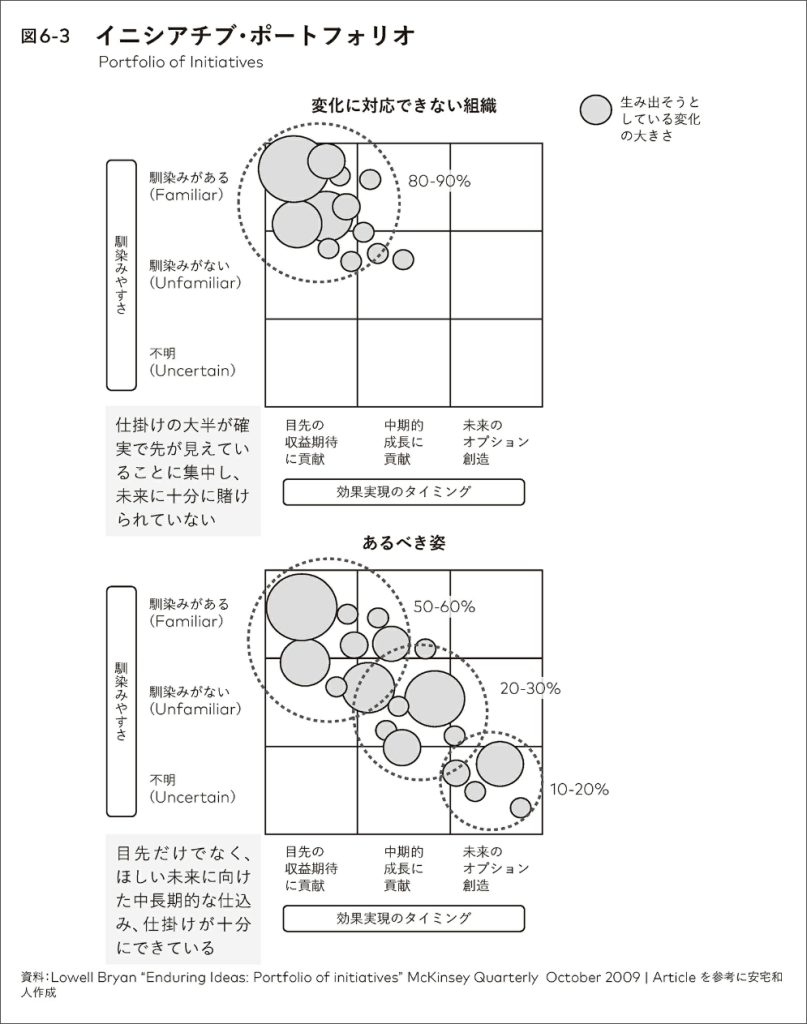

ちなみに、投資家の藤野英人さんは、「10年後を考えるための研究テーマ」として、「3つの大テーマと、10の研究テーマ」を掲げています(下記参照)。

その「10の研究テーマ」のひとつが、「省人化&ロボティクス(ロボット工学)」です。このことにもあらわれているように、ロボット技術の現状や、その先の展望を知っておくことは、「世の中の大きな流れの変化」を知るうえで重要なことだと思います。(投資家、経営者、ビジネスパーソンなど、すべての人に影響を与える、重要なことだと思います)。

ひふみ投信の「3つの大テーマと、10の研究テーマ」

(1)テクノロジー&サステナビリティ

①グリーン&エネルギー

②スマートインフラ&イノベーション

③省人化&ロボティクス

森林監視、農業効率化、労働力不足解消のためのドローンとロボティクス技術

(2) ソーシャルインパクト&ヘルスケア

④ダイバーシティ&エデュケーション

⑤フード&ウォーターセキュリティ

⑥ヘルスケアイノベーション

⑦デジタルコミュニケーション&プライバシー

(3) グローバルエコノミー&地政学

⑧エコノミー&トレーディング

⑨地政学&セキュリティ

⑩人口動態&高齢化

(出典:YouTube動画「ひふみ目論見倶楽部 スタートします」(36:46~38:09)と、藤野英人『「日経平均10万円」時代が来る!』の第5章第1節の「3つの大テーマと10の研究テーマ」の項目より)

下記の動画は、NVIDIA(エヌビディア)の2024年の新製品発表イベントにて、NVIDIAのCEO ジェンスン・フアンさんが行った基調講演の映像です。下記の動画の「1:54:40~1:56:22」のところで、有力なロボットメーカー各社のロボットたちが一斉に登場しています。

その場面で登場しているロボットたちは、左から順番に、下記のメーカーのロボットたちです。

- Figure 01:Figure(フィギュア)

- H1:Unitree(ユニツリー・ロボティクス、宇樹科技)

- Apollo(アポロ):Apptronik(アプトロニック)

- Digit(ディジット):Agility Robotics(アジリティ・ロボティクス)

- 〔NVIDIAのCEO ジェンスン・フアンさん〕

- Sanctuary AI(サンクチュアリAI)

- 1X(ワンエックス)

- GR1:Fourier Intelligence(フロンティア・インテリジェンス、傅利叶智能科技)

- Atlas(アトラス):Boston Dynamics(ボストン・ダイナミクス)

- PX5:Xpeng Motors(シャオペンモータース、小鵬汽車)

- Disney Research(ディズニーリサーチ)

ジェンスン・フアンさんが語るロボット産業の未来についての話は、下の動画の「1:55:35~2:08:26」のところでも見ることができます。(下の動画は、2025年の新製品発表イベントの映像です)。

▼ 1:55:35~2:08:26上記の動画をご覧いただくと、いずれロボットが、どんなに優秀な人間の働き手よりも、正確に、速く、安く作業をすることができるようになる将来が想像できるかと思います。そのようなロボットが実現されたあとは、「(ロボットと人間には、能力の差がありすぎるため、)ロボットと比較すると、個々の人間の労働力の高低は無意味になる(「どんぐりの背比べ」になる)」という状態になるでしょう。これも、ある意味で、さきほどの「賢いアリのたとえ話」と同じように、「個々の人間の能力の差が無くなる」ということに通じるものがあると思います。

「優秀さ」の定義が変わる

ここまで、「人々の知的能力の差が無くなる」という話を紹介してきました。それに関連する話として、「優秀さ」の定義が変わる、という話を紹介します。それについて、山口周さんは、下記のようなことを語っています。

(※山口周さんの経歴:電通や、ボストン・コンサルティング・グループなどで、コンサルタントとして従事。現在は、著作家、経営コンサルタント。『ビジネスの未来』や、『ニュータイプの時代』、『世界のエリートはなぜ「美意識」を鍛えるのか?』、『クリティカル・ビジネス・パラダイム』など、著書多数。)

▼山口周さん

これからは「人間の優秀さの定義」が変わっていくよなと思っていて。典型的に言うと、麻布や開成に入れるような子が優秀と言われていた。でも何のことはなくて、これは「正解を出せます」ということなんですよね。

(AIのように)正解を出す機械が出てきて、このコストが10年で100分の1とか恐ろしい下がり方をしてる。

(出典:「山口周氏「これからは『人間の優秀さの定義』が変わっていく」 AI研究者・松原仁氏と語る、AI時代に求められる能力とは | ログミーBusiness」より)

また、「優秀さ」の定義が変わる、という話について、山口周さんは、著書のなかで下記のようなことも語っています。

AIによって多くの人が信じて疑うことのなかった「従来の優秀さ」が大きく価値を失っていくことになると思っています。

〔中略〕

AIの価格破壊で「優秀さ」の定義は変わる

IBM社が開発したAI「ワトソン」が、2011年にアメリカの人気クイズ番組『ジョパディ!』に出場し、米国のクイズ王2人と戦ってこれを破ったことが話題になりました。クイズで勝つためには「正解を出す力」が求められます。クイズ番組で、人間のクイズ王がなす術もなくAIに敗れたということは、すでに「正解を出す」能力について、人間はAIに敵わない時代がやってきている。ということを意味します。ChatGPTなどの生成AIによってこの動きはさらに加速することになるでしょう。

このトレンドにおいて忘れられがちだけれども非常に重要なのは、それらAIのコストが非常に安くなってきている、ということです。

〔中略〕

私たちは「優秀さの定義」を書き換えなければならない時期に来ていると思います。

AIの生産性は東大生の40倍!?

AIが得意とするのはクイズやパズルのような「正解がある」問題ですが、これはまさに「受験」と同じなんですね。

日本では優秀な人の定義がものすごく偏っていて、開成や灘から東京大学や京都大学へ進学するような人が優秀とされているわけですが、それの何が優秀なのかと言えば、要するに「クイズやパズルについて速く正確な回答を出せる」ということです。そのような偏差値優等生的な優秀さが量販店で売られるコンピュータに凌駕されるようになると、「正解を出す」という能力が安価に過剰供給をされることになります。

〔中略〕

そうなると「標準的な正解を出す」という類の仕事に関しては、AIの価格が従来通り10年で100分の1という驚異的なペースで低下し続けることに伴って、労働市場における報酬水準もまた劇的に低下していくことになる可能性が高い。

〔中略〕

競争のルールが変わる

これはつまり、「従来とは競争のルールが変わる」ということですから、一部の人にとっては非常に大きなチャンスになると思います。

〔中略〕

重要なのは、AIが情報労働市場に参入することで新たに発生するボトルネックはどこか、そこでビジネスをするためには何が必要なのかをしたたかに見通し、自分のポジショニングを変えていくことが求められます。

(出典:『ChatGPTは神か悪魔か』、落合陽一、山口周、野口悠紀雄、井上智洋、深津貴之、和田秀樹、池田清彦、宝島社、2023年。「第2章 AI時代には「中央値」から外れる勇気にこそ人間本来の知性が求められる 山口周」より)

このように、AIの登場によって、「優秀さ」の定義が変わってしまった現在では、どのような能力が求められているのでしょうか? そのことについて、山口周さんは、「外れ値」が重要だと語っています(下記参照)。(※下記の話は、さきほど紹介した、AI研究者の今井翔太さんと投資家の藤野英人さんの対談動画で語られていた、「他の人とは異なる、極端なおもしろいことをすることの価値が高まる」ということにも通じる話です)。

中央値ではなく「外れ値」で戦う

生成AIのテクノロジーのベースにあるのは統計です。〔中略〕

言い換えると、ChatGPTは統計でいう正規分布グラフの山の一番高い部分、つまり両端から数えてちょうど真ん中のところ、「中央値」を答えとして出すということです。統計の中央値ですから、往々にして「それはわかるけど、まあ当たり前だよね」といった内容になりがちです。

これに対して統計的に出現率の低い、正規分布グラフの山から大きく離れた値を「外れ値」と言います。人間は「中央値」での勝負ではChatGPTに勝てるわけがありませんから、必然的に「外れ値」で勝負したほうがいいということになるわけです。

しかし、外れ値で戦うと言っても、単に奇抜なだけ、トリッキーなだけでは意味がありません。「意外だけど納得感がある」「思いもよらない答えだけど、その手があったか!と思える」、そのような「外れ値」が求められるのです。

〔中略〕

〔中略〕人間の知性というものは、標準的な正解が通用しない特殊な状況において、きわめて独創的な「外れ値」の回答を導き出し、それを実現するクリエイティビティや洞察力、閃きのようなものを持っている。これが「外れ値で戦う」ということです。

(出典:『ChatGPTは神か悪魔か』、落合陽一、山口周、野口悠紀雄、井上智洋、深津貴之、和田秀樹、池田清彦、宝島社、2023年。「第2章 AI時代には「中央値」から外れる勇気にこそ人間本来の知性が求められる 山口周」の章内の、「中央値ではなく「外れ値」で戦う」の項目より)

日本にはびこる短期利益志向

さきほどの投資家の藤野英人さんの話で、「短期投資は儲からなくなる」という話がありました。そうした「短期利益志向」は、これまでもたびたび批判されてきましたが、ChatGPTに代表される生成AIの登場によって、いよいよ「短期利益志向」は、本格的に終わりを迎えつつあります。

ここからは、そうした短期利益志向の問題点と、長期志向に転換する必要性がわかる事例を、いくつか紹介します。

マイクロソフトの元社長が語る、日本の経営者の短期利益志向

下の動画は、マイクロソフト日本法人の元社長である成毛眞さんと、投資家の藤野英人さんの対談の映像です。お二人は、「日本企業の経営がうまくいかない理由」として、短期利益志向を挙げています(17:58~19:20)。(下記の文章は、下の動画の要点を抜粋して意訳したものです)。

▼ 17:58~19:2018:01

▼藤野英人さん:レオス・キャピタルワークス会長 兼 社長、最高投資責任者

日本の大企業を中心とした経営がうまくいかない大きな理由は、時間軸が短い、もしくは、合ってない、時代にそぐわないやり方をしていることが大きな理由。

18:20

▼成毛眞さん:マイクロソフト日本法人 元社長

もうひとつは、企業の業績を四半期で見ちゃいけないってことなんです。日本の証券取引所は、「四半期でやれ」と、うるさく言ってくる。あれは、ほんとにやめさせないといけない。あれは、企業の足をひっぱる最凶の方法ですよ。

〔それがあるために、〕短期的な利益を求め続けさせられている。

エクイティファイナンス〔※〕をしているわけでもないのに、ちょっと株価が落ちると、株価を気にする経営者とか、おかしいと思う。

〔※エクイティファイナンス:株式を発行して資金調達をすること。〕

エクイティファイナンスをする予定がないのだから、株価なんてどうでもいいはず。それにもかかわらず、四半期報告書のことを気にする。それが、日本企業の力を削いだ最大の理由のひとつ。

もうひとつの理由は、大企業の「雇われ社長」の任期が、3~5年という短い期間であること。あれも最悪。

この2つの「昭和から続く悪習」を取り払わないと、会社経営は成立しない。

また、成毛眞さんと、藤野英人さんは、長期志向の重要性と、短期利益志向の問題点について、次のようなことを、下の動画の「0:40~4:14」のところで語っています。

0:45

▼藤野英人さん:レオス・キャピタルワークス会長 兼 社長、最高投資責任者

伸びている会社の3つのポイント

- 1.徹底した顧客主義(お客様第一主義)

- 2.長期主義(長期目線、未来目線)

- 3.データにもとづいて意思決定している

ダメな会社は、これらがすべてできていない。

1:40

ダメな会社は、短期主義。四半期決算ばかり気にしていて、長期的な展望をもっていない。

1:45

ダメな会社は、データを見ていない。

2:20

3年先、5年先を予測するのは難しい。でも、10年先はわかる。

3:20

多くの経営者は、3年先、5年先という、一番予測できない予測をしようとしているから、うまくいかない。

3:40

▼成毛眞さん:マイクロソフト日本法人 元社長

Amazonは、ものすごく長期目線。データを重視している。うまくいっている会社は、そうしている。

下の動画は、投資家の藤野英人さんと、ウェルビーイングの専門家である、石川善樹さんとの対談映像です。この対談のなかでも、「日本企業の経営がうまくいかない理由」として、「短期利益志向」が挙げられています(13:33~15:00)。

▼藤野英人さん:レオス・キャピタルワークス会長 兼 社長、最高投資責任者

13:33

時間軸の長さは大事。

日本の会社が競争力を失った原因は、時間軸が短くなったから。

〔中略〕

14:01

四半期決算や、コンプライアンス〔などの「細部」への「部分最適」に集中しすぎてしまった〕。

手段と目的が逆転してしまった。

14:40

時間軸が短くなってしまったことで、長期の投資ができないようになってしまった。長期的なビジョンで人を考えられないようになってしまった。

メルカリの社長が語る、日本の投資家の短期利益志向

メルカリの社長&COO(最高執行責任者)の小泉文明さんは、日本の投資家の問題点として、時間軸が短い(短期利益志向である)ということを指摘しています。その話については、下の動画の「19:41~21:41」のところで、安宅和人さんからの問題提起を受けて、小泉文明さんがそのことについての考えを語っている様子を見ることができます。

(※小泉文明さんと安宅和人さんの肩書きは、撮影当時のものです。小泉文明さんは、現在、メルカリの会長です)。(※安宅和人さんのプロフィール:Zホールディングス シニアストラテジスト。慶應義塾大学 SFC 環境情報学部 教授。元マッキンゼーの経営コンサルタント。イェール大学で脳神経科学の博士号取得。データサイエンティスト協会理事)。

18:58

▼安宅和人さん:ヤフー株式会社 CSO(最高戦略責任者)

R&D(研究開発)に対する投資についての、日本の最大の問題は、投資している金額が少なすぎることです。

アメリカや中国による投資額の20%~25%の資金しか、日本は投資していません。ほかの国々は、この数十年間で、R&D〔研究開発〕への投資額を数倍に増やしています。

むしろ、日本は、R&D〔研究開発〕への投資を減らしてしまっています。日本は豊富な資金を持っているのに、それを投資せずに、自滅しつつあります。

19:44

▼小泉文明さん:メルカリ社長&COO(最高執行責任者)

すごく短期的に企業経営をやっていることによる悪い結果が出ていると思います。時間軸が短いという問題です。

たとえば、メルカリは今、IoT〔モノのインターネット〕や、AIについてのR&D〔研究開発〕に取り組んでいます。

また、メルカリでは、ほぼ全社員を、中国への視察に数百人単位で送って、「中国で今どんなイノベーションが起きているのか」を見てもらっています。今は、シリコンバレーではなく、中国でイノベーションが起きているからです。

また、インドについては、IIT〔インド工科大学〕から、33人の新卒者を、メルカリで採用することになっています。

そういったことをすることで、自発的に「時間軸の長い勝負」に向かっていく必要があります。

メルカリがIPO〔株式上場〕をするとき、海外の機関投資家から、「メルカリの〔長期志向的な〕戦略はとても良いので、その戦略で成長していってください」と言ってもらえました。

ですが、〔短期志向的な考え方をしている〕日本の投資家からは、「利益を出してください」と言われました(※)。そのような日本の投資家は、根本的に〔間違った考え方をしています〕。

〔※この発言の意味は、おおまかには下記のような意味です。「メルカリに早く利益を出してもらうことで、私(日本の投資家)がメルカリに投資したお金を、できるだけ早く回収したい。」〕

20:41

▼安宅和人さん

時価総額が7兆円の Uber (ウーバー) なんて、赤字ですよ〔赤字であること(利益を出さないこと)は、当たり前のことですよ〕。

〔※この発言の意味は、おおまかには下記のような意味です。「Uber (ウーバー) のように、大きく成長するためには、赤字になってもいいので、初期段階で大きく投資をするべきです」(早期に利益を出そうとして、大きく投資するべきときに投資せずに、小さなビジネスのまま成長が止まってしまうようなことは避けるべきです。)〕

20:43

▼小泉文明さん

アジアの投資家たちは、「赤字には慣れているから〔、赤字であったとしても大丈夫ですよ〕」と言ってくれます。

20:48

▼安宅和人さん

「ちゃんと未来に向けて投資しているということですね」

20:53

▼小泉文明さん

〔アジアの投資家は、〕「5年以上赤字がつづくことは、ふつうのことですよ。 たとえ赤字でも、売上高が成長していれば、それで問題ないですよ」と言ってくれます。

20:58

ですが、こうした話は、〔残念ながら、〕日本の投資家にはぜんぜん通じなかった。

〔※日本の投資家は、短期志向的な考え方をしているため、長期志向的な方針を理解してもらうことができなかった。〕

21:06

そうした、〔日本の投資家の、短期志向的な〕考え方を変えないといけない。

グノシーの創業者が語る、日本の投資家の短期利益志向

下の動画は、ニュースアプリのグノシー(Gunosy)の創業者の竹谷祐哉さんと、投資家の藤野英人さんとの対談の映像です。そのなかで、竹谷さんは、日本の投資家が短期利益志向に陥ってしまっていることを指摘しています(3:41~4:35)。(下記の文章は、下の動画の要点を抜粋して意訳したものです)。

▼ 3:41~4:35「投資家の仕事とは?」

3:41

▼竹谷祐哉:グノシー(Gunosy)社長

藤野さんと初めてお会いしたとき、印象的なことがありました。

他の投資家の皆さんは、質問する内容が、「3ヶ月先どうなってるんですか?」とか、「半年先どうなんですか?」とか、「数値の進捗状況はどうなんですか?」といった、短期的な視点で質問をされる方が大半なんです。

ですが、藤野さんとお話させていただいたときは、1年後・3年後の話や、「君は、世界がどう見えているの?」といった、非常に抽象度が高い質問をされました。

それまで使っていたQ&Aリスト(投資家対策のための「模範解答」集)がまったく役に立たなくて、「すごく試されてるな」「怖いな、この時間」って思いながら緊張してました(笑)。

4:23

▼藤野英人さん:レオス・キャピタルワークス会長 兼 社長、最高投資責任者

竹谷社長の言う通りで、今の投資の現場は、3ヶ月後とか半年先の「業績当てゲーム」になってしまっています。

四半期報告書を廃止したことで、持続的に成長できた事例

ここまで、短期利益志向によって引き起こされている弊害の事例を紹介してきました。ここでは、そうした、短期利益志向による問題を解決した事例を紹介します。

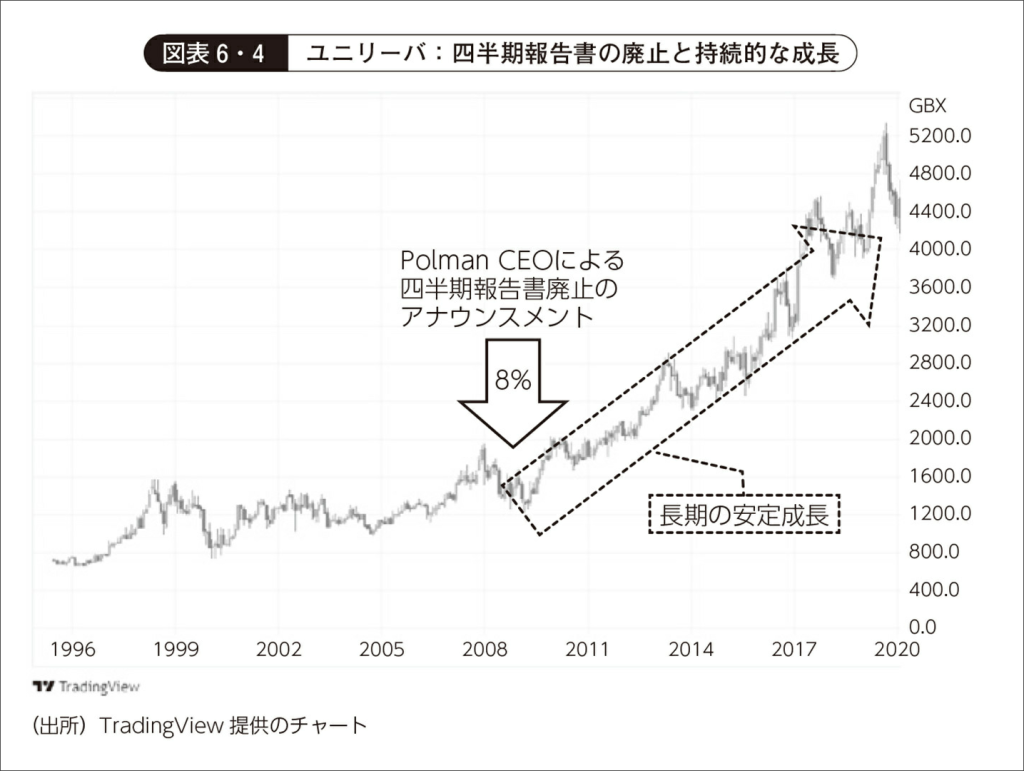

下のグラフは、ユニリーバのCEOに就任したポール・ポールマンさんが、短期利益主義と決別したあとに、ユニリーバの株価が、長期的に向上したことをあらわしているグラフです。(※ポール・ポールマンさんが行った「短期利益主義との決別」というのは、具体的には、「業績予想の公表や四半期開示の中止」などです)。この事例は、「長期志向(未来志向)な会社は、業績が向上する」ということを証明する事例のひとつです。

(グラフの出典:スズキトモ (鈴木智英) 『「新しい資本主義」のアカウンティング : 「利益」に囚われた成熟経済社会のアポリア』、中央経済社、2022年。「第6章 シミュレーション2 : 就活生-従業員・投資家・役員・事業の行動変化」の章内の、「5 ユニリーバ:1つのケースから抽象的モデルへ」の節より)

コピペ・コンサルや、コピペ・マーケター、コピペ経営者は消えていく

良い参考事例を取り入れて、自分のものにしていくことはたいせつなことです。ですが、なかには、「うまくいっているらしい」と噂になっている手法を、自分で検証したり分析したりすることなく、そのままパクったり、コピペしたりしてビジネスをしている人たちもいます。また、自分の頭で考えたうえで決断して行動するのではなく、他の会社の出方をうかがいながら、空気を読んで、まわりに同調して動く、「横並び」志向の人たちもいます。

こうした人たちは、いわば、コピペ・マーケターや、コピペ・コンサルタント、コピペ経営者です。長期的な視野をもたず、「短期的に、ラクして儲かればいいや」と考えているという点で、こうした安直なパクリ志向や、コピペ志向は、短期利益志向の一種だと言えるでしょう。

こうした志向は、これまでずっと問題視されてきました。そこへ生成AIが登場したことで、安直なパクリ志向や、コピペ志向では、存続が難しい時代になりつつあります。パクリ志向やコピペ志向な人たちは衰退していく可能性が高いので、投資家や経営者やお客さんから避けられてしまうようになるでしょう。

ここからは、「生成AIが登場したことで、安直なパクリ志向や、コピペ志向では、存続が難しい時代になった」ということについて、いろいろな人が語っている話を紹介します。

ハブスポット(HubSpot)のCMO(最高マーケティング責任者)であるキップ・ボドナーさんは、「コピペマーケターは消えていく」と言っています(下記参照)。(※HubSpot は、CRM(顧客管理システム)を提供している、世界的に有名な会社です。)

少し怠け者で、ただ基本的なことをやるだけのマーケターもいます。例えば、製品のストーリーを書くだけの人や、コピー&ペーストが得意な人もいる。

他の業界で起きていることをまねし、自分の業界でもやってみよう、というアプローチは実はこれまで結構うまくいっていたのです。

しかし、AIはそのコピペモデルをコモディティ化していきます。

これは本当にすぐに起きるはずです。そうすると、ダラダラとコピー&ペーストをするのは難しくなっていく。

そして、本当に差別化されるのは、独創的なアイデア、大規模な言語モデルがあまり見たことがなく、訓練することもできなかった新しい独創的なアイデアです。ですから、新しいこと、異なること、独創的であることは、今後10年間のマーケティングにおいてますます重要になっていくでしょう。

(出典:NewsPicks(ニューズピックス)の記事「【直撃】「マーケティング」はAIでここまで激変する」の「コピペマーケターは消えていく」の項目より)

ちなみに、安直なパクリ志向や、コピペ志向は、コンサルタント業界や、マーケティング業界だけでなく、裁判官のあいだにもはびこっています。(「コピペ裁判官」という言葉があるほどです)。このことについて、人工知能研究者で起業家でもある野村直之さんは、次のように語っています。

頭を使わずに楽に稼ぐことができればありがたい、という発想は、AI時代には捨てるべきだと思います。易(やす)きに流れる人はどの業界のどのポジションにもいます。ある週刊誌で「コピペ裁判官」が話題になりました 注7。過去の判例を支えた本質的理由との一貫性や、相違部分の評価について深く悩み、考えるよりも、無難な落としどころをつぎはぎコピーして判決文を作れるのであれば、確かに楽でしょう。

不毛な仕事をさせられているという自覚や辛さがあるために、ダークサイドに落ちる(易きに流れる)のでしょうか。

〔中略〕

注7 判例検索ソフトによる検索結果をコピーアンドペーストして、判決文を作成する裁判官が増えているというものです。http://gendai.ismedia.jp/articles/-/51901 を参照。

(出典:『実践フェーズに突入 最強のAI活用術』、野村直之、日経BP、2017年。第6章内の「ベーシックインカムでは問題は解決しない」の項目より)

他にも、下記のような危惧があります。

米コンサルティング会社ベイン・アンド・カンパニーは、英国の従業員を対象に早期退職パッケージを提示している。世界的にコンサル企業が需要減速を目の当たりにしていることがあらためて示唆された。

〔中略〕

経営コンサル企業は長い間、ホワイトカラーの景気の目安とみられてきた。マクロ経済環境が不透明な中で、長期的な投資を見送ろうと考える顧客企業が増えており、コンサル企業もコスト削減を模索している。

(出典:Bloomberg(ブルームバーグ)の記事「ベインが英従業員に早期退職案、経営コンサル需要減速の新たな兆候」より)

AIにできることが増えれば増えるほど、平凡なコンサルはいらなくなる。

「新卒採用もなくなるかもしれない」(コンサル専門の人材エージェント)という声すらある。

(出典:NewsPicks(ニューズピックス)の記事「【初公開】アクセンチュアのAIが「SaaS」を飲み込む」より)

塩野誠さん(経営共創基盤(IGPI)の共同経営者)は、「ChatGPTの登場によって、大多数のコンサルタントは不要になる」という話を、下の動画の「9:54~12:04」のところでしています。

▼コンサルバブルがはじけた後はどうなる?

〔中略〕

9:54

これからすぐに起こること。

コンサルタントはお客さんに「他社事例ないかな?」と言われたときに、他社事例を10個、20個紹介していました。

ですが、お客さんが〔ChatGPTを使って〕手元で調べるようになると、「そんなの知ってるよ」と言われてしまうようになる。

〔中略〕

10:32

人数が膨れあがったコンサルバブルの中で相当絞っていいってことですね?何分の1ぐらいになるんでしょうか?

10:44

ChatGPTの導入が終わった後は、〔コンサルタントは〕要らなくなっちゃいますよね。

人間に残ったのはビジョンですよね。

〔中略〕

11:17

「人間に残されているものはなにかな?」と考えるべき。

トッププレイヤーだと、ビジョンと、現場。

「中」〔中間層の仕事〕は無くなる。「中」は、マシン〔AI〕がやってくれる。

だから、想いと意志のある人にはいい時代ですよね。AIの肩に乗ることができるので。

シリコンバレーと日本に拠点を置くベンチャーキャピタルのWiL(ウィル)の元共同経営者である久保田雅也さんは、「〔AIは、〕マッキンゼーのコンサルを置き換えるかもしれない」と語っています(出典:NewsPicks(ニューズピックス)の記事「【証言】グーグルが悩む「イノベーションのジレンマ」」より)。

マッキンゼーは、世界的に有名なコンサルティング会社であり、大企業とともに世界中の経済を動かしてきた、飛び抜けて優秀なコンサルタントさんたちの集団です。久保田さんがおっしゃっていることは、そのような、抜群に優秀なコンサルタントでさえ、ChatGPTなどのAIに置き換えられてしまう可能性がある、ということです。もしそうだとすれば、マッキンゼーのコンサルタントほど優秀ではないコンサルタントは、当然、AIに置き換えられる可能性がある、ということになるでしょう。

落合陽一さんは、下の動画の「19:04~20:18」のところで、「コンサルタントは、いらなくなる」という話をしています。

19:04

▼佐々木紀彦さん

日本でも「コンサルがいらなくなるんじゃないか?」みたいな話がありますよね。

19:07

▼落合陽一さん

確実にいらなくなりますね。

このように、「うまくいっているらしい」と噂になっている手法を、自分で検証したり分析したりすることなく、そのままパクったり、コピペしたりしてビジネスをすることは、どんどん危険な行為になっています。

そのような時代に重要な姿勢として、ケヴィン・ケリーさんは、ものごとを鵜呑みにせずに、みんなが当たり前だと思っている「常識」を疑ってみる、ということを提案しています。そのことについて、ケヴィン・ケリーさんは、『5000日後の世界 : すべてがAIと接続された「ミラーワールド」が訪れる』 という本のなかで、下記のように語っています。

(※ケヴィン・ケリーさんのプロフィール:テクノロジーと文化についての雑誌『WIRED』(ワイアード)の共同創業者であり、創刊編集長。)

今後は、「常に問い続ける」という一種の練習や習慣が、人間にとって最も基本的であり最も価値のある活動になっていくだろうと思います。すでに答えがわかっていることは機械〔AI〕に聞けばいい。人の価値があるとすれば、答えのわからない問いに対して、「こうだったらどうなのか」とか、「これはどうなんだろうか」と考え続けていくことです。

正しいことを問うていく、ということに価値が生まれます。それがイノベーションと呼ばれるものだし、探索やサイエンス、創造性だったりするわけです。人の仕事は問いを投げかける、そして不確実性を扱うというものになっていくと思います。

「問い」を考えるための私の思考法について簡単に説明しましょう。〔中略〕

一つのやり方としてヒントになるものは、常識とされている、皆が当たり前だと思っていることに疑問を抱く、そしてそれを覆して考えてみるということです。ほとんどの場合、常識と呼ばれているものは正しいのですが、中にはやはり間違っているものも混ざっています。それを発見できれば、新たな洞察になります。ですから、常識に対して疑問を抱くという習慣を持つことが大事です。それが新たなストーリーや仮説を作っていくということにつながります。

〔中略〕常識を覆して考えてみるということが、今後の未来を考えるときの非常に強力なヒントになると思います。

〔中略〕

未来を構想するプロセスの半分はその着想(アイデア)であり、その残りの半分というのはそれを実現していくためのエビデンス、やり方を探すということなのです。

(出典:『5000日後の世界 : すべてがAIと接続された「ミラーワールド」が訪れる (PHP新書 ; 世界の知性シリーズ)』、ケヴィン・ケリー [著者 (口述)]、大野和基 [インタビュー & 編集]、服部桂 [翻訳]、PHP研究所、2021年。「第6章 イノベーションと成功のジレンマ」の章内の、「AI時代には「問いを考える」ことが人の仕事になる」の項目より)

知識を教える仕事は無くなり、ファシリテーターに変わる

(コンサルタントの話が出たので、ついでにお話させていただくと、)教師や、セミナー講師、コンサルタントなど、「知識を教える仕事」をしている人は、生成AIの登場によって、役割や仕事の内容が大きく変わります。

前述の、投資家の藤野英人さんが掲げている「3つの大テーマと、10の研究テーマ」のなかに、「ダイバーシティ&エデュケーション」(多様性と教育)が入っています(下記参照)。このことにもあらわれているように、「教育の変化」について知っておくことは、投資家にとっても、経営者にとっても、「世の中の大きな流れの変化」を知るうえで重要なことだと思います。

ひふみ投信の「3つの大テーマと、10の研究テーマ」

(1) テクノロジー&サステナビリティ

①グリーン&エネルギー

②スマートインフラ&イノベーション

③省人化&ロボティクス

(2) ソーシャルインパクト&ヘルスケア

④ダイバーシティ&エデュケーション

多様な背景の人々の受け入れ、教育アクセス、ライフロングラーニング、オンライン学習

⑤フード&ウォーターセキュリティ

⑥ヘルスケアイノベーション

⑦デジタルコミュニケーション&プライバシー

(3) グローバルエコノミー&地政学

⑧エコノミー&トレーディング

⑨地政学&セキュリティ

⑩人口動態&高齢化

(出典:YouTube動画「ひふみ目論見倶楽部 スタートします」(36:46~38:09)と、藤野英人『「日経平均10万円」時代が来る!』の第5章第1節の「3つの大テーマと10の研究テーマ」の項目より)

下の動画では、投資家の藤野英人さんが、安宅和人さんをゲストとして招いて、未来について質問しています。藤野さんは安宅さんに対して、「ふつうの人が AI時代に対応するためには、なにをすればいいのでしょうか?」と質問しています。この質問に対して、安宅さんは、「AI時代には、教育のあり方を変える必要がある」という話をされています。(20:42~26:00)

(※安宅和人さんのプロフィール:Zホールディングス シニアストラテジスト。慶應義塾大学 SFC 環境情報学部 教授。元マッキンゼーの経営コンサルタント。イェール大学で脳神経科学の博士号取得。データサイエンティスト協会理事。)

▼ 20:42~26:00また、「AI時代の教育の変化」について、李開復(カイフー・リー)さんは、『AI 2041 : 人工知能が変える20年後の未来』 という本のなかの、「教育におけるAI」という項目で、次のようなことを語っています。下記の話では、学びの方法や、教師の役割が、どのように変化するのか、ということの具体例が紹介されています。

学校の教室は100年前からほとんど変わっていない。現代の教育の問題点はあきらかだ。生徒は一人一人ちがうのに教え方は画一的なままだ。教育は多額のコストがかかる。教師一人あたりの生徒数を適切な範囲にとどめながら貧しい国や地域に拡大するのは難しい。このような問題を解決し、教育を改革するのにAIは大きな役割をはたせる。

学校の授業は、講義、練習、試験、個人指導からなる。いずれも教師は多くの時間をとられる。しかし充分に進歩したAIがあれば、教師の仕事の大部分は自動化できる。生徒の誤りを正し、一般的な質問に答え、宿題やテストを課し、採点するのはAIがやれる。歴史的人物を登場させて生徒と交流させることもできる。〔中略〕

AIに大きな機会があるのは個別教育だろう。「金雀と銀雀」〔引用者注:本書内の物語の題名〕で描かれたように、生徒一人一人に専任のAI教師をつけられる。キムザクは大好きなアニメのキャラクター、アートマンの指導を受けて楽しく学習する。アートマンはたんなる愉快な友だちではない。勉強不充分なところを努力するようにキムザクを説得し、人間にかわってデータを蓄積する。二四時間待機して好きなときに呼び出せるところなど、人間の教師には不可能だ。

人間の教師はクラス全体を見なくてはいけないが、バーチャルの教師は生徒一人一人を個別に指導できる。特定の発音を訂正したり、かけ算を練習させたり、小論文を書かせたりできる。どんな場合に生徒の目が大きく開くか、あるいはまぶたが垂れてくるかを観察して、千人の生徒にはうまくいかなくても特定の一人の生徒には効果が上がる指導法をみつけられる。たとえばバスケットボールが大好きな生徒にとって退屈な数学の問題は、バスケットボールの競技場を舞台にした問題にNLP機能で書きかえられる。生徒のペースにあわせて宿題の量を調節し、ある項目を完全に習得してから次の項目に移るようにできる。

オンライン教室ではカスタマイズされたバーチャルの教師とバーチャルの生徒を登場させ、的確な問いかけによって授業への関心を高め、生徒の成績を伸ばすことができる。中国で人気の教育アプリでは魅力的なバーチャル生徒(現在は録画されたものだが、将来はAIで生成できる)を登場させることで、人間の生徒の興味と関心を引き出し、学習意欲を高めている。授業だけでなく、カリキュラムの作成、採点などの単純作業はAIにまかせられる。教育場面でのデータが増えるほどAIは子どもたちの学習を容易に、効率的に、楽しくする。

このようにAIが浸透した学校でも、人間の教師がやるべきことはたくさんある。教師の重要な役割は二つだ。第一の役割は、生徒を人間的に指導すること。批判的思考、創造力、共感、チームワークの成長をうながすのは人間の教師だ。生徒が迷っているときに道をしめし、なまけているときに叱り、落胆しているときになぐさめる。知識を教えるという単純作業の負担を減らし、感情知能、創造力、性格、価値観、柔軟性の育成に集中できる。

人間の教師の第二の役割は、AI教師やAIコンパニオンを制御、管理することだ。目標設定を修正し、生徒の必要性にあわせてやる。これには経験と、人間的な知恵と、生徒の能力や夢への深い理解が必要だ。〔中略〕

AIが教育現場の多くの場面を肩代わりすることで、教育コストは下がり、より多くの子どもたちが平等に学ぶ機会を得られるようになるだろう。エリート教育機関に囲いこまれていたトップクラスの教師や教育コンテンツが開放され、コストがゼロに近いAI教師によって広く普及するだろう。一方で経済的に豊かな国や地域では人間の教師を多く育成し(あるいは家庭教師を雇って)、少人数教室を実現したり、専任のメンターやコーチにするだろう。人間とAIの教師は共生可能であり、柔軟な新しい教育モデルをつくれる。AI時代は教育機会を大きく広げ、生徒一人一人の能力を引き出すはずだ。

(出典:『AI 2041 : 人工知能が変える20年後の未来』、李開復(カイフー・リー)、文藝春秋、2022年。「未来3 テクノロジー解説」の節内の、「教育におけるAI」の項目より)

上記の文章で、李開復(カイフー・リー)さんが言っている「教育の変化」については、大前研一さんも、同じようなことを言っています。具体的には、大前研一さんは、教師の役割は、「ティーチャー」(知識を教える役割)から、「ファシリテーター」(一緒に答えを見つけていく役割)へと変わっていく、と言っています。

(※大前研一さんの経歴:ビジネス・ブレークスルー大学学長。マッキンゼー日本支社の元社長。MIT(マサチューセッツ工科大学)大学院原子力工学科で博士号を取得。)

大前研一さんは、現在のような「答えの無い時代」における、教育のあるべき姿について、下の動画で語っています。具体的には、「ティーチャー(教師)が、答えを教える教育」から、「学生とファシリテーターが、みんなで一緒に答えを見つけていく学び」へと、学びのかたちを変化させる必要がある、と語っています。(下記の文章は、下の動画の要点を抜粋して意訳したものです)。

(※ファシリテーターとは、「会議やミーティングを円滑に進める」人のことです。具体的には、「参加メンバーの発言を促しながら、多様な意見を瞬時に理解・整理していき、重要なポイントを引き出しつつ、議論を広げ、最後には議論を収束させ合意形成をサポートする」という役割をします。(出典:グロービスキャリアノートの記事「ファシリテーションとは?役割と必要なスキル、具体的なやり方」より)。)

▼大前研一さん:ビジネス・ブレークスルー大学学長。マッキンゼー日本支社 元社長

0:04

デンマークの例を紹介します。〔中略〕

0:16

デンマークは「労働市場を改革しなきゃいけない」と考えました。「でも、21世紀は答えが無いんだよね」と。

決まった答えが無い時代なのだから、「答えを教える」という教育から「考える教育」にシフトしようと、教師協会が言い始めました。

そして、学校から「ティーチャー」(教師)という言葉を追放する、ということを最初に言い始めました。

なぜかというと「ティーチ」(教える)という言葉は、「答えがある」ことを前提としているからです。〔中略〕

0:52

「答えの無い時代に教師ができることは、生徒と一緒に答えを見つけに行くことだ」と。

学校というのは、(「ティーチャー(教師)が答えを教える場」ではなく、)「生徒が学ぶ(ラーンする)場だ」ということですね。

「じゃあ、教師はなにをやるの?」と質問すると、デンマークの教師たちは、「教師の役割は、ファシリテーターに変わるんです」と言っていました。

「26人の教室なら、26通りの答えがあっていいんだ。それをみんなで議論しながら、1つにまとめていく。そして、みんなが『これだ』と思ったことを実行する」

このプロセスを、つまずくことなく前に進めていく役割をするのが、「ファシリテーター」。デンマークの教師たちは、「これが教師の役割である」と言っていました。

1:37

そのように教育のあり方を変えた効果は、とても大きいものでした。デンマークの1人当たりGDPは、当時に比べて2.5倍になりました。

日本は、その当時のままです。

デンマークのノーベル賞受賞者は、13人。デンマークは、人口600万人ですから、もし、デンマークの人口が、日本と同じだったと仮定すると、ノーベル賞受賞者は、262人になります。

デンマークのユニコーン企業は、8社あります。グローバル企業としては、

- A.P.モラー・マースク(コンテイナー世界一)

- ヴェスタス(風力発電機)

- カールスバーグ(ビール)

- レゴ(玩具)

このレゴが最高なんです。子どもがレゴで遊ぶことで、なにを作るかを頭のなかに描いて、それを組み立てていく。「ゼロからイチ」の一番良い教育道具はレゴです。だから、レゴは教育玩具に分類されています。世界一のおもちゃ会社はレゴなんです。

デンマークは、こういう会社を世界に向けて生み出している。

2:53

デンマークの新興企業としては、ユニティー・テクノロジーズ(Unity Technologies)があります。(デンマークの首都である)コペンハーゲンで生まれた、ゲームの制作に欠かせないミドルウェアを提供する会社です。「ポケモン GO」の制作にも使われています。自動運転技術の開発にも、Unity(ユニティー)が使われています。

それから、Zendesk(ゼンデスク)。これは、クラウド型カスタマーサービスプラットフォームです。世界140カ国の4万社に利用されています。3億人以上が利用するカスタマーサポートを担うプラットフォームです。

Unity(ユニティー)も、Zendesk(ゼンデスク)も、デンマークで生まれましたが、デンマークの資本市場では十分な資金調達がむずかしかったため、シリコンバレーに引っ越して、アメリカの株式市場であるNASDAQ(ナスダック)に上場しました。

大前研一さんは、「答えを教える教育」(ティーチャー)から、「みんなで一緒に答えを見つけていく学び」(ファシリテーター)へと、学びのかたちが変化している、ということを下の動画でも語っています(3:40~5:48)。

また、会社におけるリーダーシップも、かつての「答えがあった時代」の「部下を命令どおりに動かす」というリーダーシップから、「答えの無い時代」に対応するための「ファシリテーター」型のリーダーシップに変わっていく必要がある、ということを語っています。(下記の文章は、下の動画の要点を抜粋して意訳したものです)。

▼大前研一さん:ビジネス・ブレークスルー大学学長。マッキンゼー日本支社 元社長

3:40

自分の頭の中にある構想、思い描いた世界を「見える化」し、AIやロボットにはできない新しい付加価値を創出する。

日本人の知的能力が劣っているわけではなくて、これまでは、「欧米に答えがある」という前提でやってきた。〔現在のような「答えの無い時代」は、その前提ではうまくいかなくなっている。〕

「21世紀は答えの無い世界だ」と、北欧が一番最初に気がつきました。

1994年ぐらいに、デンマークで「学校教師は、教えるのをやめよう」と言われるようになりました。「ティーチャー(教師)という言葉を、教室から追放しよう」という運動が起こり、デンマークやフィンランドに波及していきました。

その理由は、「答えが無いことを教えることはできないから」です。

〔中略〕

4:42

「26人生徒がいれば、26通りの考えがあっていいんだ」と。

4:49

そこから、人間の集団におけるリーダーシップという問題が出てきます。(いろいろな人のいろいろな意見)を聞いて、「誰のアイディアが一番いいのか」を議論していく。そして、それを集約していく。

従来の「先生」の役割は、「ファシリテーター」という役割に変わり、前述のような、「生徒たちの学びの過程」を手伝ってあげる(ファシリテートする)という役割に変わりました。

5:15

ですから、みなさんも会社のなかで、みんなの違うアイディアをいっぱい出してもらったうえで、「うちの会社にとって、どれが一番いいのか?」ということを次第に収斂させて、1つの行動にまとめていく、というプロセスが必要になります。

答えをパッと言っちゃうよりも、会社のなかのいろいろな意見から、みんなが「なるほど、これだ」と思えて、「自分たちもやろう」と思えるものをひっぱり出していくのが、21世紀のリーダーシップの典型的なスタイルになると思います。

「人間の役割が、ファシリテーターとしての役割に変わっていく」ということについて、マンガ編集者の佐渡島庸平さんは、「これまでの編集者の仕事の技術が、AIによって置き換えられていくなかで、これからの編集者には、コーチングや、ファシリテーターとしての役割が求められている」という話を、下の動画の「41:24~42:40」のところで語っています。(※佐渡島庸平さんは、『宇宙兄弟』、『ドラゴン桜』、『働きマン』、『バガボンド』など、有名なマンガの数々を、編集者として支えてきた人です。)

▼ 41:24~42:40また、「教育における、AIと人間の役割分担」については、人工知能の研究者であり経営者でもある野村直之さんが、下記のように述べています。(下記の引用文は、野村直之さんの『実践フェーズに突入 最強のAI活用術』という本で語られている話です。)

(※野村直之さんのプロフィール:人工知能の研究者、経営者。MIT(マサチューセッツ工科大学)では、「人工知能の父」マービン・ミンスキーと一時期同室。メタデータ株式会社 社長。法政大学大学院イノベーション・マネジメント研究科兼担教員。)

中学の数学の勉強に1対1でとことん付き合うAIを使って大半の生徒が3年分の数学を20日で学習できたとする、AI活用塾の成功ストーリーがあります。つまずき方に関する膨大なバリエーションと照合して、目の前の生徒一人ひとりの状況を診断し、処方箋に基づいて辛抱強く課題とヒントを出し続けるというのは、AIの得意技です。人間の教師は、全人格的な教養や人間性、コミュニケーションの機微などの教育にシフトすることになりそうです。

(出典:『実践フェーズに突入 最強のAI活用術』、野村直之、日経BP、2017年。第6章内の「ベーシックインカムでは問題は解決しない」の項目より)

▼ 第2部

新しい経営指標

いい会社のものさしが変わる。

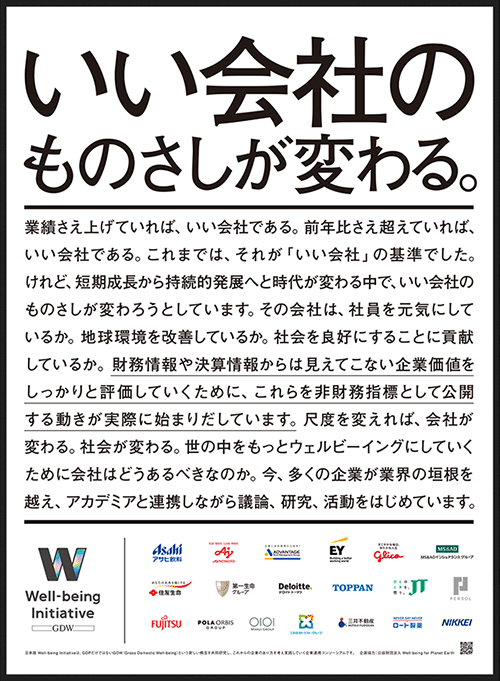

業績さえ上げていれば、いい会社である。前年比さえ超えていれば、いい会社である。これまでは、それが「いい会社」の基準でした。けれど、短期成長から持続的発展へと時代が変わる中で、いい会社のものさしが変わろうとしています。その会社は、社員を元気にしているか。地球環境を改善しているか。社会を良好にすることに貢献しているか。財務情報や決算情報からは見えてこない企業価値をしっかりと評価していくために、これらを非財務指標として公開する動きが実際に始まりだしています。尺度を変えれば、会社が変わる。社会が変わる。世の中をもっとウェルビーイングにしていくために会社はどうあるべきなのか。今、多くの企業が業界の垣根を越え、アカデミアと連携しながら議論、研究、活動をはじめています。

(※上の画像の広告は、日本経済新聞に掲載された、日本版ウェルビーイングイニシアチブによる広告です。画像と文章の出典:「Well-being Initiative 2022年活動報告」のページより)

ここまで、「AIの登場による長期志向への転換」をテーマにしてお話してきました。

ここからは、その「転換」に関連する、「世の中の大きな流れの変化」として、「経営指標の変化」をテーマにしてお話していきます。具体的には、世界中の投資家や経営者が注目している「新しい経営指標」や、それにまつわるキーワード(用語)を紹介していきます。それらの指標やキーワードを知ることで、世の中の流れの変化をとらえて、投資判断や経営判断に活かすことができるでしょう。

これから紹介していく指標や、それに関連するキーワードは、下記のとおりです。これらの新しい指標やキーワードの根底にある考え方の共通点は、「長期間にわたって継続的に良い業績を出し続けることを目指すためのものである」ということです。

- ウェルビーイング

- GDW(国内総ウェルビーイング、国内総充実)

- CWO(最高ウェルビーイング責任者)

- 人的資本経営

- ESG(環境、社会、企業統治)

- インパクト加重会計

- サステナビリティ(持続可能性)

- ステークホルダー資本主義

- ダイベストメント(投資資金の引き揚げ)

- ソーシャルネイティブ

(※ここで紹介する指標やキーワード(用語)は、良くも悪くも「マーケティング用語」であるという側面があります(これらの言葉自体が、一種の「商品」になっています)。ですので、これらの用語を金科玉条のように、無批判に良いものだと信じ込むことには危険がともなうのでご注意ください。)

ものさしを変えれば、社会が変わる

上で紹介した画像のなかに、「いい会社のものさしが変わる」という言葉がありました。ここで言う「ものさし」とは、「企業価値を測る指標」のことです。

「ものさし」(企業価値を測る指標)として、とくに重要なのは、財務諸表にまつわる指標です。なぜなら、財務諸表にまつわる指標は、「会社が目指すべき目標」に大きな影響を与えているからです。会社は、その「目標」にしたがって経済活動をおこなっています。そして、会社がおこなう経済活動は、社会に対して大きな影響を与えます。つまり、ある意味で、財務諸表にまつわる指標を変えることは、「社会全体として目指すべき目標」を変えることでもあります。そのため、財務諸表にまつわる指標を変えることは、社会を変えることでもあります。

ウェルビーイングや、人的資本、ESG(環境、社会、企業統治)に対する取り組みについてのデータなどの、いわゆる、「非財務情報」を測る「ものさし」は、ひと昔前まで存在しませんでした。そのため、たとえ会社がどれだけ、ウェルビーイングや、人的資本、ESG に対する取り組みをしていたとしても、「経済的には価値が無い」と判断されてしまっていました。

ですが、現在では、そうした「非財務情報」を測るための「ものさし」が生まれつつあります。

ウェルビーイングや、人的資本、ESG(環境、社会、企業統治)などの「非財務情報」を測る「ものさし」(指標)があれば、それらの指標を向上させることが、「会社が目指すべき目標」になります。そうなれば、会社は、その「目標」にしたがって経済活動をおこなうようになります。それによって、ウェルビーイングが広まり、ESGに対する取り組みが増え、人がたいせつにされる社会になっていくでしょう。

このように、「ものさし」(企業価値を測る指標)を変えることは、社会を変えることなのです。

ESGの世界的権威であるジョージ・セラフェイムさんは、「非財務情報」を測る「ものさし」について、次のように語っています。(※「インパクト加重会計」については、後述します。ここで言う「インパクト」というのは、「環境や、顧客や、従業員などに与える影響」というような意味です)。

評価のモノサシがあれば、大きなことも考えられる。例えば、政府がインパクト加重会計というモノサシを使い、企業のなした害悪に課税したり、逆にプラスのインパクトに対して直接的な経済的インセンティブを与えたりすることも想像できる。またインパクト加重会計は投資家・消費者・就業者としての我々に、究極の比較ポイントを与えてくれる。投資先・購入先・就職先の企業を選ぶ際、それらの数値から総合的に判断すればいい。

〔中略〕

私は、上記のすべてが大きな変化を起こすことにつながると心から信じている。インパクト透明性は、まさに資本主義をつくり直す可能性を秘めている。利潤追求が問題を生むのではなく、それが世界に問題解決をもたらすように変えていけば、我々は成功の意味を再定義し、おカネだけではなく、人が一生の間に生み出したプラスのインパクトを成功のモノサシにすることができる。

(出典:『PURPOSE+PROFIT パーパス+利益のマネジメント』、ジョージ・セラフェイム、ダイヤモンド社、2023年。「第3章 透明性と結果責任 : もはや隠し事は不可能」の章内の、「インパクト加重会計がゲームチェンジャーとなる」の項目と、「次のステップは何か」の項目より)

「伊藤レポート」の作成者として有名な、伊藤邦雄さん(一橋大学CFO教育研究センター長)という方がおられます。(※「伊藤レポート」の詳細については、後述します)。その伊藤邦雄さんも、上記のような新しい「ものさし」(非財務情報を測る指標)の重要性について、下記のようなことを語っています。

- 企業価値を高めたり、企業価値の大きさを投資家に伝えたりするための、非財務情報(ESGや、人的資本、持続可能性(サステナビリティ)に対する取り組みについての情報)の重要性が高まっている。

- 非財務情報を評価するための新しい指標(評価手法)の必要性が高まっている。

上記の件について、伊藤邦雄さんは、『企業価値経営 第2版』という本のなかで、下記のようなことを述べておられます。

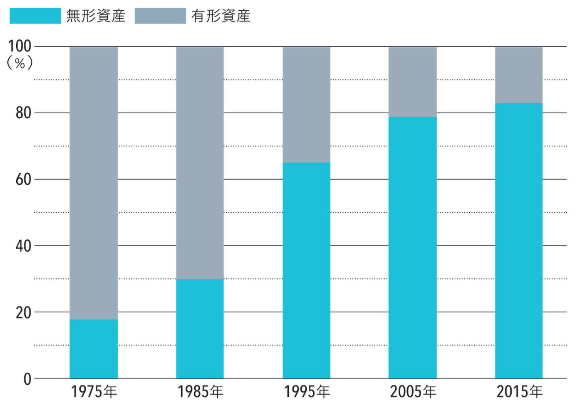

非財務・ESG情報に目配りした企業評価

経営の大原則である企業価値創造という点で,地殻変動が起こっていることに留意すべきである。それは,企業価値の決定因子が有形資産から無形資産へと転換していることだ。無形資産はそのほとんどが非財務情報であり,厄介なことに財務情報を主として開示してきた伝統的なバランスシートには,無形資産のほとんどが表示されず,オフバランスとなっていることである。

このため,企業価値を評価し,分析し,創造していくためには,無形資産や非財務情報にも目配りする必要が生じている。会計学やファイナンスのテキストは,伝統的にこうした大変化に十分に対応することが困難だった。

〔中略〕

非財務情報にも目配りする理由は他にもある。

企業価値を評価する側である機関投資家の間で,「持続可能性」(サステナビリティ)という観点から,近年,ESG(環境:Environment,社会:Society,ガバナンス:Governance)に着目した新たな投資スタイルが台頭してきている。中長期の投資家は保有期間が長いだけにリスクが顕在化する確率も高い。投資期間中に,社会環境や自然環境が変化する可能性が高いため,そうした環境変化に投資先企業が対応し,持続可能かいなか,ビジネスリスクが仮に顕在化しても再生できるだけのレジリエンス〔復元力〕を持っているのかに鋭い関心をもつ。

こうしたESGをめぐる動きは近年,企業経営にも世界的に広がってきている。ESGに真剣に向き合わなければ,投資家のみならず様々なステークホルダー〔利害関係〕からの信認を失い,企業の持続可能性が危うくなってしまう時代に入っているからだ。

このため企業側もESGに関する有用な非財務情報をいかに開示するかが問われている。〔中略〕そうしたレーティングを投資意思決定に組み込む機関投資家も増えつつあるため,ESGに関する情報をいかに開示するかは企業経営上,非常に重要なテーマとなっている。

〔中略〕

気候変動問題と資本主義の見直し: サステナビリティと向き合う

こうしたESGやサステナビリティをめぐる動きを加速する,さらに深部での変化があることを忘れてはならない。それは,資本主義を見直す動きである。ミルトン・フリードマンがかつて唱え,そして資本主義のエンジンとなった,利益を最大化することが社会的責任であるとの見方の妥当性が問われ始めているのである。日本は伊藤レポートでの分析や提言にあるようにそうではなかったが,欧米は株主第一主義に走りすぎたとの反省から,この2~3年で「ステークホルダー資本主義」が叫ばれ,台頭してきている。

こうした動きを加速しているのが,ESGのEの中でも最も深刻なテーマである気候変動問題である。〔中略〕

気候変動問題に向き合い,外部不経済を緩和するには,企業側も投資家・金融機関も「共通言語」をもつ必要がある。つまり,「共通言語」となる情報開示を活用して双方が,企業が排出する二酸化炭素の実態を把握し,投資・融資行動や企業活動の是正につなげることが求められている。〔中略〕

普遍的テーマとしての企業価値

〔中略〕経営の普遍的テーマである「企業価値」に向き合い,企業価値をどういう情報を用いてどのように評価するのか,そしてそうした評価を経営戦略の策定にどのように反映し,企業価値をどのように創造していくのか〔中略〕

〔中略〕いかに有用な情報を活用し,適切なプロセスを駆使して企業価値を評価するかが重要である。その点で,企業価値評価(バリュエーション)という領域での必要な知識を欠くと,企業の競争力にはかり知れない格差を生じかねない。まさに「デジタル・デバイド」ならぬ,「バリュエーション・デバイド」である。〔中略〕

〔中略〕無形資産やESGや非財務情報の重要性がかつてないほどに高まっていることから,そうしたテーマにも射程を広げて企業価値と向き合うことが重要となっている。

〔中略〕

これまで述べてきたように,財務・会計情報だけでは企業価値評価は十分ではない時代に入った。投資家は,いまや無形資産・非財務情報・ESG情報を企業評価に取り入れつつある。こうした新たな企業評価手法は現在も進化しつつある。

〔中略〕

企業価値経営をめぐるテーマは〔中略〕財務に加えて,「非財務」に関する情報分野がさらに拡大した。「非財務」を「将来財務」と読み替えるべきだとの論調も高まっている。それに関連して,サステナビリティ(持続可能性)をめぐるテーマが深化し,企業経営におけるそのトランスフォーメーション(SX)〔サステナビリティ・トランスフォーメーション〕の重要性が格段に上昇した。

さらに今日,企業価値の主要な決定因子となった無形資産の中核に位置する「人的資本」の重要性が世界的に認識されるようになり,かつその情報開示に投資家をはじめとするステークホルダーが並々ならぬ関心を持つに至っている。

(出典:『企業価値経営 第2版』、伊藤邦雄、日経BP、2023年。巻頭の「はしがき」より)

ちなみに、上記の文章のなかに出てきた「ステークホルダー資本主義」というのは、「会社が、株主だけでなく、従業員、顧客、取引先、地域社会、環境など、幅広い利害関係者(ステークホルダー)の利益を重視し、長期的な価値創造を目指すという資本主義のあり方」のことです。『ステークホルダー資本主義』という本では、次のように説明されています。

このシステム〔ステークホルダー資本主義〕では、経済、社会におけるすべてのステークホルダー〔利害関係者〕の利害が考慮され、企業は短期的な利益だけでなく、中長期的な成長を最大にしようとする。政府は機会の均等と公平な競争条件を約束する。さらに、システムがサステナブル(持続可能)であり続けること、そしてあらゆる人を包摂することについて、すべてのステークホルダーが等しく貢献し、同時にシステムの恩恵を平等に受けられるよう、管理する役割をも果たす。

(出典:『ステークホルダー資本主義 : 世界経済フォーラムが説く、80億人の希望の未来』、クラウス・シュワブ、ピーター・バナム、日経ナショナルジオグラフィック、2022年。「第8章 コンセプト」の冒頭より)

伊藤穰一さんも、新しい「ものさし」(非財務情報を測る指標)の重要性について、同様のことを言っています。伊藤穰一さんは、「お金で測れない価値」(非財務情報)を測ることができるような「会計の未来」(非財務情報を測ることができる会計指標)について、下の動画の「13:17~14:43」のところで、下記のようなことを語っています。(※伊藤穰一さんのプロフィール:元MITメディアラボ所長。千葉工業大学 学長)。

(※下の動画の当該部分は、伊藤穰一さんの発言の要点だけを編集して手短にまとめた映像になっています。その影響で、ところどころ、すこし意味がわかりにくいところがあります。そのため、その動画を書き起こした下記の文章では、わかりやすさを優先して、言葉を補ったり、意訳したりしている部分が多くなっています。)

13:17

▼伏見京子さんからの質問

「お金で測れない価値」が顕在化されてくると、経済システムを大きく変える必要が〔あるのではないでしょうか?〕

13:25

▼伊藤穰一さん:元MITメディアラボ所長、千葉工業大学 学長

〔ESG(環境、社会、企業統治)や、人的資本などの、「お金で測れない価値」も包含した新しい経済システムのことを、〕「会計の未来」と、僕は呼んでいます。

〔中略〕

13:54

〔「お金で測れる価値」を測定するための指標については、〕会社を運営するための会計システム〔指標〕があって、最終的に、その会計データを財務諸表(BS(貸借対照表)と、PL(損益計算書))としてまとめて、誰でも読めるものにします。

〔それと同じように、ESGや、人的資本などの、「お金で測れない価値」を測定するための指標についても、〕会計システム〔経営指標〕が標準化されて、〔その指標のデータが〕オープンになると〔誰でもかんたんに、その指標のデータを取得できるようになると〕、〔ESGや、人的資本などの、「お金で測れない価値」についてのデータを〕解析しやすくなります。

〔その結果、たとえば、〕、「この会社とこの会社が合併した場合のデータ」や、「ESGの観点から見た場合のデータ〔ESG情報開示〕」や、「社員の目線から見た場合のデータ〔人的資本の情報開示〕」〔などの、「お金で測れない価値」についてのデータを分析しやすくなります。〕

〔そういった、「お金で測れない価値」についてのデータを含む、〕いろんな情報を、本来、会社は持っているはずです〔会社は、そうした「お金で測れない価値」についてのデータを保有しているはずです〕。〔中略〕

ですが、社会的には〔その会社のステークホルダーの人たち(利害関係者の人たち)が、〕会社に対して、そうした〔「お金で測れない価値」についての〕質問をしたくても、〔ESGや、人的資本などの、「お金で測れない価値」を測定するための指標が無いために、〕会社側は、そういったデータを出すことができない状態になってしまっています。

そうした、〔「お金で測れない価値」を測定するための〕会計基準など〔の経営指標〕が変わることで、もっと複雑な情報〔「お金で測れない価値」を含んだ企業価値のデータ〕を、オープンに〔誰でもかんたんに〕知ることができるようになるといいなと思います。

ちなみに、上の動画での、伊藤穰一さんの言葉の背景には、「会社を運営するシステム(会計基準)を変えることで、「お金で測れない価値」を測定したり伝達したりすることができる「会計の未来」を実現したい」という考えがあるように思えます。そのような考えの背景には、伊藤穰一さんのエッセー「還元に抗うマニフェスト : 機械と共に歩む複雑な未来を設計する」のなかで語られている、「社会全体として目指す目標を変えることで、社会システムに変化を起こすことができる」という考え方があるのではないかと思います。

(※会計基準は、「会社が目指すべき目標」に大きな影響を与えています。会社は、その「目標」にしたがって経済活動をおこなっています。そして、会社がおこなう経済活動は、社会に対して大きな影響を与えます。つまり、ある意味で、会計基準を変えることは、「社会全体として目指すべき目標」を変えることでもあります。そのため、会計基準を変えることは、社会を変えることでもあります。)

そのエッセーのなかで、伊藤穰一さんは、『世界はシステムで動く』という本で示されているアイディアを借りて、「あるシステムの構造(仕組み)に変化を起こしたいときは、目標を変えることが効果的だ」というような意味のことを言っています。

そのような、「社会全体として目指す目標を変えることで、社会に変化を起こす」という考え方は、この記事のテーマである、「社会全体として目指す新しい目標(長期志向の「新しい経営指標」)を設定することで、社会を良い方向へ変えていくことができる」という考え方と通じるところがあります。

(※伊藤穰一さんのエッセーで語られている「目標を変える」というアイディアは、ドネラ・H・メドウズさんの著書『世界はシステムで動く : いま起きていることの本質をつかむ考え方』の、第7章で語られているアイディアです。その第7章では、あるシステムの構造(仕組み)に変化を起こしたいときに、「どういったものごとを変えると、より効果的に変化を起こすことができるのか」、ということについて、12個の項目を挙げて説明されています。その12個のうちのひとつに「目標(ゴール)」という項目があります。)

ここからは、新しい「ものさし」として、ウェルビーイングや、人的資本、ESG(環境、社会、企業統治)などの「非財務情報」や、それらを測る指標について、お話していきます。

ただ、その話をする前に、どうしても触れておかなければいけないことがあります。それは、GDP(国内総生産)の負の側面についてです。「これまでの古い指標」であるGDPが生まれた背景や、その問題点を知ることで、「これからの新しい指標」がなぜ必要とされているのかという背景や、その重要性が、より理解しやすくなるかと思います。

GDPは人を幸せにしない「戦時の指標」

現在、GDP(国内総生産)は、重要な経済指標としてあつかわれています。ですが、GDPには、致命的な問題点があります。そのため、「GDPは、社会の向かう先を判断するための指標としては、ふさわしくない」という批判もあります。そもそも、GDPの考案者の一人であるサイモン・クズネッツさん自身が、「GDPは人々を幸せにするための指標ではない」というような意味のことを言っています。そうしたことから、今の世界的な潮流として、「GDPを超えて」(ビヨンドGDP、脱GDP)という言葉が、重要なキーワードのひとつになっています。

経済学者のダイアン・コイルさんは、『GDP : 〈小さくて大きな数字〉の歴史』という本のなかで、「GDPは人々の豊かさを測る指標ではない」ということについて、次のように語っています。

(※ダイアン・コイルさんの経歴:経済学者。ケンブリッジ大学教授。ハーバード大学で経済学の修士号と博士号を取得。イギリス財務省のアドバイザー、BBCの監督機関の会長代理などを歴任。経済学への貢献によって大英帝国勲位を受勲。)

しっかりと認識しておいてほしいのは、GDPが生活の豊かさを測る指標ではないという事実だ。よく指摘されるように、GDPの値は訴訟などの「ネガティブな」活動によっても増加する。ハリケーンや洪水の被害で橋や家の修繕が必要になれば、その費用もGDPに加算される。GDPは単に産出額を測るものであり、人々の豊かさは考慮の外なのだ。

(出典:『GDP : 〈小さくて大きな数字〉の歴史』、ダイアン・コイル、みすず書房、2015年、47ページより)

世界経済フォーラム(通称、ダボス会議)のウェブサイト内のいくつかのページには、下のような画像が掲載されています。下の画像には、ノーベル経済学賞の受賞者であるジョセフ・スティグリッツさんの写真とともに、「GDPでは、経済活動を正確に計測することはできず、幸福度(ウェルビーイング)を正確に計測することもできない」という言葉が書かれています(意訳です)。(原文:「GDP is not a good measure of economic performance, it’s not a good measure of well-being」)。

(※下の画像が掲載されている世界経済フォーラムのウェブページの一例としては、たとえば、「『GDPでは進歩を正確に計測できない』と語る、ダボス会議の経済学者たち」のページがあります(この「日本語のページ名」は意訳です。原題:「GDP a poor measure of progress, say Davos economists」)。)

OECD(経済協力開発機構)の「GDPを超えて : 幸福度を測るOECDの取り組み」という文章では、GDPが考案された目的や、当時の時代背景が、次のように紹介されています。

GDP が考案されたのは,1930 年代の大恐慌から第二次世界大戦に至る時期で,大恐慌の間に失われた経済規模や戦争を遂行する上で必要な軍事調達をどの程度できるかを把握する目的で作成された.

(出典:村上由美子、高橋しのぶ「GDPを超えて : 幸福度を測るOECDの取り組み」、『サービソロジー』6巻4号、サービス学会、2020年1月、8ページより)

下の動画は、ロンドン・スクール・オブ・エコノミクスが制作した、「GDPってなに?(GDPが悪いものである理由)」というような意味の題名が付いている、GDPについての解説動画です。

(※ロンドン・スクール・オブ・エコノミクスは、経済学をはじめとする社会科学に特化した世界最高峰の大学のひとつです。)

1930年代の大恐慌の時代にGDPが生まれた背景や、GDPの考案者の一人であるサイモン・クズネッツさんや、ロバート・ケネディさんが、「GDPやGNPは、人間性が欠けている指標である」と批判していたことについて紹介している映像が、下の動画の「1:16~1:43」のところで視聴できます。(※GNP(国民総生産)は、GDP(国内総生産)と同じように、国の経済活動の規模を測る指標です)。(下記の文章は、下の動画の要点を抜粋して意訳したものです)。

1:16

なぜGDPが生み出されたのでしょうか?

GDPは、1930年代に起こった世界恐慌に対処するために、アメリカとイギリスが、国の生産力を把握するための指標として開発したものです。

その主要な生みの親の一人であるサイモン・クズネッツは、当初から、「GDPは、社会的進歩や、経済的福祉を測る尺度として、適切な指標ではない」と主張していました。

また、アメリカの司法長官であったロバート・ケネディは、「GNPでは、人生を価値あるものにするものを計測することはできない〔GNPは、価値の無いものを計測する指標だ〕」と主張していました。

(※下の動画は、英語の動画ですが、日本語字幕を表示させることができます。

※スマホのYouTubeアプリの場合は、映像の上をタップして、右上の歯車のアイコンを押してから、「字幕」→「自動翻訳」→「日本語」を選択すると、日本語字幕が表示されます。

※パソコンの場合は、映像の右下にある「字幕」アイコンを押してから、歯車のアイコン(「設定」)を押して、「字幕」→「自動翻訳」→「日本語」を選択すると、日本語字幕が表示されます。)

さきほどの、ロンドン・スクール・オブ・エコノミクスの動画のなかで紹介されていた、アメリカの司法長官であったロバート・ケネディさんの演説は、1968年3月18日にカンザス大学で行われた演説です。さきほど紹介したように、その演説のなかで、ロバート・ケネディさんは、GNPを批判しました。(彼が指摘したGNPの欠点は、同様の指標であるGDPが抱えている欠点でもあります。)

(※こちらのリンクで、その演説の原文(英語)を見ることができます。リンク先の文章のなかの、22番目の段落(パラグラフ)が、「GNP批判」の部分です。このリンク先のウェブサイトは、ロバート・ケネディさんの兄であり、第35代アメリカ大統領である、ジョン・F・ケネディさんについてのウェブサイトです。)

下記の引用文は、その演説で、ロバート・ケネディさんがGNPを批判している部分を意訳したものです。(ちなみに、ロバート・ケネディさんは、この演説の2日前に大統領選挙への出馬を決めたばかりでした。ですが、この演説の約3ヶ月後に、彼は暗殺されてしまいました。)

(※下記の文章は、実際のロバート・ケネディさんの演説での発言を、ところどころ意訳した文章になっています。そのため、大意は同じであるものの、原文の意味と完全に同じではありません。下記の文章は、調査会社ギャラップのトム・ラスさんの本からの引用です。)

「私たちは、すばらしい地域社会に守られて生活しています。その地域社会は物質的な財の蓄積によって構築されています。

財の蓄積は、国民総生産で表されますが、国民総生産を増やすために、大気汚染やタバコの広告、交通事故に向かう救急車が増えています。

国民総生産が増えるに従い、ドアにもう1つ複雑な鍵が必要になり、そんな鍵までこじ開けてしまう犯罪者を収容する刑務所も増え続けています。

国民総生産が増えるに従い、無秩序に拡大する郊外の住宅で森が破壊され、すばらしい自然が失われてきています。

同時に、国民総生産の増加は、ナパーム弾や核弾頭による犠牲、市街地で暴徒と化した人々と戦うための装甲車まで必要とする状況を招いています。

国民総生産の増加は、ライフル魔ホイットマンが所持していたライフル銃、殺人鬼スペックが所持していたナイフ、子どもにおもちゃを売るためのバイオレンス映像を流し続けるテレビ番組も増やしています。

これほど大きな犠牲を払っているにもかかわらず、わが国の国民総生産によって、子どもの健康、教育、遊びの楽しみなどが保証されるにはいたっていません。

国民総生産には、詩の美しさや結婚生活の絆は含まれないのです。私たちの国政を論じる議論の知性や公僕の誠実さも含まれないのです。

国民総生産には、ユーモアや勇気も含まれません。私たちの智恵や学び、国に対する献身的な思いやりや愛情も含まれないのです。

国民総生産は、あらゆるものを測る指標となっているにもかかわらず、その中に、私たちの人生を価値あるものにしているものは1つも含まれていないのです」

(出典:『幸福の習慣 : 世界150カ国調査でわかった人生を価値あるものにする5つの要素』、トム・ラス、ジム・ハーター、ディスカヴァー・トゥエンティワン、2011年、154~155ページより)

下の動画は、1968年3月18日にカンザス大学で開催された、ロバート・ケネディさんの演説の短いダイジェスト映像です。演説の雰囲気がどんなものだったのかを感じることができると思います。

▼ 0:00~1:34上の動画の演説の全体を録音した音声は、下の動画で聞くことができます。

さきほど、この演説のなかで、ロバート・ケネディさんがGNPを批判している部分の文章を、トム・ラスさんの本から引用して紹介しました。その「GNP批判」の部分の音声は、下の動画の「16:19~18:09」のところで聞くことができます。(ただ、さきほど紹介した引用文は意訳なので、大意は同じであるものの、実際の演説内で語られている内容(原文)の意味と完全に同じではありません)。

また、さきほどの、ロンドン・スクール・オブ・エコノミクスの動画のなかで紹介されていた演説の部分は、下の動画の「17:54~17:59」のところで聞くことができます。

▼ 16:19~18:09世界経済フォーラム(通称、ダボス会議)の創始者であるクラウス・シュワブさんは、『ステークホルダー資本主義』という本で、サイモン・クズネッツさんが、GDPを考案することになった歴史的背景や、クズネッツさんが当時からGDPの問題点について警告していたことについて、次のように語っています。

今日の世界経済というパズルを一緒に解く相手として、恐らくサイモン・クズネッツほどふさわしい人物はいないだろう。クズネッツは旧ロシア生まれの米国人経済学者で、1985年に死去している。

〔中略〕ノーベル賞を受賞したこの学者の教えをもっとよく聞き入れていたら、私たちが現在直面している諸課題がこれほど困難な問題になっていなかったであろうと強く思う。

実際のところ、クズネッツは80年以上前、GDPは経済政策を立案するには欠陥のあるツールだと警鐘を鳴らしている。ただ皮肉にもその数年前、まさにそのGDPという概念を初めて作り出し、それが神聖な目標となるのに一役買ったのは彼自身であった。

〔中略〕

今日、私たちは、もっと厳密な分析を行ってこなかったこと、あるいは、考え方があまりにも独断的であったことの報いを受けている。私たちがGDPの成長こそ最優先の目標だと考えるようになったのと同時に、成長は失速してしまったのだ。経済がこれほど発展したことはなかったが、同時に不平等がこれほど悪化したこともない。環境汚染の減少を期待するどころか、私たちは今やグローバルな環境危機の真っただ中にいる。

〔中略〕

自由貿易の精神と資本主義の原則にも助けられて、投資、イノベーション、生産、貿易の好循環が起こり、それによって米国は、一人当たりのGDPで、世界で最も豊かな国になったのだ。

しかし「狂騒の20年代」のめくるめく経験は、やがて悲惨な大恐慌に取って代わられる。1929年には、好景気に沸く米経済は制御できない状況に陥っていた。〔中略〕その結果、1929年10月下旬に株式市場が暴落し、世界中で連鎖反応を引き起こした。

〔中略〕

米国の政策立案者たちは、どうすればこの危機を食い止め、終わらせることができるかについて懸命に取り組んではいたが、実のところ経済状況がどのくらい悪いのか、という根本的な問題に対する答えを持っていなかった。経済指標は十分でなく、今日私たちが経済を評価する尺度となっているGDPは、まだ発明されていなかった。

ここで登場したのがサイモン・クズネッツだ。〔中略〕クズネッツはGNI/GNPと密接に関連するGDPの基となる概念を生み出した〔中略〕

それは天才のひらめきだった。他のエコノミストたちは、1930年代のその残りをかけて、この経済生産の尺度を標準化することに力を注いだので、1944年に第二次世界大戦後の国際金融体制を作り上げたブレトンウッズ会議が開催される頃までには、GDPが経済の規模を測る主要なツールとして認められるようになった。

〔中略〕

これ以降、GDPは、世界銀行やIMF(国際通貨基金)の国別報告書に見られる指標となっていった。GDPが成長しているときは国民や企業に希望を与えるし、GDPが減少傾向にあるときは、政府はそれを上昇に転じさせるべくあらゆる手段を講じる。それまで、様々な危機や挫折があったものの、世界経済は全体として成長の物語だった。だから、成長は善いことだという考えが常に幅を利かせてきたのである。

しかし、この物語には、つらい結末がある。私たちがサイモン・クズネッツの警告にもっと耳を傾けていたら、そのことを予見できたかもしれない。1934年、ブレトンウッズ合意が成立するはるか前に、クズネッツは米議会に対して、GNP/GDPにあまりとらわれすぎないようにと警告していた。彼は「国の幸福(ゆたかさ)というのは国民所得の尺度では推測できない」と言った。この点において彼は正しかった。GDPは消費については教えてくれるが、幸福については教えてくれない。生産については教えてくれるが、環境汚染や資源の利用については教えてくれない。政府の支出や民間投資については教えてくれるが、生活の質(クオリティ・オブ・ライフ)については教えてくれないからだ。オックスフォード大学の経済学者ダイアン・コイルは、2019年8月に行ったインタビューで、実のところGDPは戦時の指標だと語っている。戦時中に持てる経済力で何をどれだけ生産できるかについては知ることができるが、平時に国民を幸せにする方法を教えてはくれない。

クズネッツが警告したにもかかわらず、誰もそれに耳を傾けなかった。政策立案者たちや中央銀行は、GDPの成長を支えるためにできる限りのことをすべてやり、そして力尽きた。GDPはかつてのようには成長しないし、人々の幸福度は、ずっと前に増えなくなっていた。恒久的な危機感が社会を支配しているが、それにはもっともな理由がある。クズネッツは気付いていたが、私たちはGDPの成長だけに着目して政策を立案すべきではなかったのだ。残念ながら、それが現状である。GDPの成長率は今も主要な指標だが、それはずっと減速し続けている。

(出典:『ステークホルダー資本主義 : 世界経済フォーラムが説く、80億人の希望の未来』、クラウス・シュワブ、ピーター・バナム、日経ナショナルジオグラフィック、2022年。「第2章 クズネッツの呪い : 今日の世界経済の諸問題」の冒頭より)

経済学者のダイアン・コイルさんは、GDPを考案することになった歴史的背景や、クズネッツさんが当時からGDPの問題点について警告していたことについて、次のように語っています。

(※ダイアン・コイルさんの経歴:経済学者。ケンブリッジ大学教授。ハーバード大学で経済学の修士号と博士号を取得。イギリス財務省のアドバイザー、BBCの監督機関の会長代理などを歴任。経済学への貢献によって大英帝国勲位を受勲。)

現在私たちが使っているようなGDPができたのは、世界を揺るがした二つの歴史的事件がきっかけだった。1930年代の大恐慌と、それにつづく第二次世界大戦(1939–1945年)である。

〔中略〕

アメリカでは、サイモン・クズネッツが〔中略〕アメリカ版の国民所得計算を作成することになった(クズネッツはこの業績によって、のちにノーベル経済学賞を受賞している)。〔中略〕彼が1934年1月に連邦議会に提出した最初のレポートは、アメリカの国民所得が1929年から1932年のあいだに半減していることを明らかにするものだった。〔中略〕国民所得推計の包括的なデータは政策を推し進めるうえで大きな力となった。〔中略〕国内生産がたった数年で半減しているという正式なデータを見せられれば、対策が必要なことは誰の目にも明らかだった。

しかしクズネッツが本当にめざしていたのは、単なる生産量ではなく、国民の経済的な豊かさを測定することだった。彼は次のように述べている。

本当に価値のある国民所得計算とは、強欲な社会よりも先進的な社会の見地から見て益よりも害であるような要素を、合計の金額から差し引いたものであると思われる。軍事費や大部分の広告費、それに金融や投機に関する出費の大半は現在の金額から差し引かれるべきであり、また何よりも、我々の高度な経済に内在するというべき不便を解消するためのコストが差し引かれなくてはならない。都市文明特有の巨額の費用、たとえば地下鉄や高価な住宅などの価格は、通常は市場で生みだされた価値として扱われる。しかしそれらは実のところ、国を構成する人々の役に立つサービスではなく、都市生活を成り立たせるための必要悪としての出費でしかない。

クズネッツの見解は、GDPに対する現代の批判を先取りしているといえるだろう。GDPはけっして、福祉や豊かさのレベルを計測するものではないのだ〔中略〕。だがクズネッツの主張は、時代にそぐわなかった。戦時には人々の暮らしなど後回しだ。この文章が書かれたのは1937年、完成した経済統計データを彼が最初に議会に提出した年だった。まもなく大統領はクズネッツの主張とは逆に、軍事支出もすべて含めた統計情報を希望した。政府の軍事支出が国の経済を縮小させてしまっては都合が悪いからだ。この点はまさに戦前の国民所得計算における悩みの種だった。たとえ軍事費が経済の一部をうるおしていたとしても、民間の消費に利用できる財が減少すれば、経済は縮小したことになってしまう。〔中略〕政府支出の拡大を人々に納得させるためには、国民所得の定義を書き換えなくてはならない。クズネッツの考えるようなものではなく、現在のGDPのような形にする必要があったのだ。

〔中略〕

アメリカ初のGNP統計は1942年に発表された。政府支出を含めた支出のタイプがいくつかに分かれており、戦争のための生産力を分析しやすい形になっている。「事業税および減価償却費を(市場価格で計算されたGNPに)含めたことによって、戦争の経済に対する影響をより正確に予測できるようになった」。

クズネッツはこのやり方にかなり懐疑的だった。「商務省のやり方は、政府支出が経済成長の数字を増大させることを同語反復的に認めているにすぎず、人々の豊かさが向上するかどうかは考慮されていない」と彼は論じている。だが結局、クズネッツは政治的争いに敗北し、戦争を見据えた現実路線の政策が勝ちを収めた。

この決着が、国民所得計算のターニングポイントとなった。GNP(そしてのちのGDP)が映しだす経済の姿は、それ以前に考えられていた経済の姿とはまったく異なるものだった。

〔中略〕

福祉を重視するクズネッツのやり方が廃れ、政府支出を組み込んだGDPが開発された〔中略〕

(出典:『GDP : 〈小さくて大きな数字〉の歴史』、ダイアン・コイル、みすず書房、2015年、18~26ページより)

ダイアン・コイルさんは、著書で、GDPの定義や計算方法などを、8ページにわたって長々と説明したあとで、次のように言っています。この言葉には、「GDPの数値は、恣意的に操作される可能性がある」ということが示されています。

そこそこシンプルに説明したつもりだが、現実にはこのほかにも計算方法が何十通りもあり、しかもそれぞれに異なる結果が出てくる。インフレの影響を差し引いた本当の経済成長率を計算したいのに、計算方法のちがいで「実質の」結果がいかようにも変わってしまうのだ。

(出典:『GDP : 〈小さくて大きな数字〉の歴史』、ダイアン・コイル、みすず書房、2015年、38ページより)

ダイアン・コイルさんは、GDPが恣意的な指標であることについて、次のように語っています。

先進国では実質GDPの計算に「連鎖方式」の物価指数を使うことが多くなっている。さまざまな品物の物価をひとつにまとめるためのウェイトを、毎年更新していくやり方だ。これによって、基準年のウェイトが現実の経済からどんどん乖離するという問題は避けられる。〔中略〕

連鎖方式を使うと、ちょうどウェイトの基準改定をしたときのように、経済の大局的な見え方が変わってくる。たとえば、先述のアンガス・マディソンが経済協力開発機構(OECD)のために作成したもののようなGDPの歴史統計は、連鎖方式を使わずに計算されたものだった。もしも連鎖方式を使ったら、世界の経済成長の様子はかなりちがったものに見えてくるはずだ。マディソン自身も「この時代(1950年以前)に新たな統計手法をあてはめたなら、アメリカの歴史は大きく再解釈されることになるだろう」と述べている。1914年のアメリカの生産性はイギリスよりも低くなり、1929年までの成長率とGDP水準もアメリカがイギリスに大きく劣ることになるのだ。これを受け入れるなら、経済史の一般的な見方が書き換えられることになるし、何が経済成長を促すのかという説明――現実の政策に深く関わる問題だ――にも再考の必要が出てくる。19世紀および20世紀の経済の姿を、これまで誤って捉えていたことになるからだ。最近の途上国の例が示すように、物価指数の計算方法変更は経済成長の見え方をがらりと変えてしまう。物価指数をいかに正確に算出するかという問題は、単なる技術的な議論にとどまらない。手法の選択ひとつで、経済成長というものの大まかなイメージまでもが完全に書き換えられてしまうのだ。

(出典:『GDP : 〈小さくて大きな数字〉の歴史』、ダイアン・コイル、みすず書房、2015年、40~41ページより)

また、ダイアン・コイルさんは、GDPが恣意的な指標であることについて、ガーナ共和国の例を挙げて、次のように語っています。

ガーナを例に挙げよう。支援団体がある国への支援を検討するときには、実質GDPが鍵になる。1人あたり実質GDPが世界銀行の決めた基準値に達しているかどうかで「低所得国」や「中所得国」のように判定されるのだ。この判定次第で、金銭的支援や低金利の融資など、受けられる支援の種類が決まる。さて、ガーナは2010年11月まで、低所得国に分類されていた。つまり貧しいということだ。ところが2010年11月5日から6日のあいだに、ガーナのGDPは一夜にして60パーセントも上昇し、「低位中所得国」へとランクアップした。実際の経済が変わったのではなく、GDPの計算方法が変わったためだ。ガーナの統計機関はこのとき、物価指数の計算に使うウェイトの基準を1993年以来初めて更新した。その結果、実質GDPが大きく書き換えられたのだ。

(出典:『GDP : 〈小さくて大きな数字〉の歴史』、ダイアン・コイル、みすず書房、2015年、39ページより)

山口周さんは、『ビジネスの未来』という本で、GDPは「都合よく操作することができる数値」であることを指摘して、下記のように批判しています。

(※山口周さんの経歴:電通や、ボストン・コンサルティング・グループなどで、コンサルタントとして従事。現在は、著作家、経営コンサルタント。『ビジネスの未来』や、『ニュータイプの時代』、『世界のエリートはなぜ「美意識」を鍛えるのか?』、『クリティカル・ビジネス・パラダイム』など、著書多数。)

どのような補正をしても、結局のところGDPが「恣意性の含まれた数値」であることには変わりがない、ということです。GDPの算出にあたっては、目が眩むほど多くのデータポイントを拾いながら、どれを算入し、どれを算入しないかについての主観的な判断が、つねに介在します。たとえばガーナのGDPは2010年11月5日から翌日の6日にかけて、一夜にして60%も成長し、「低所得国」から「低位中所得国」へとランクアップしました。

なぜこんなことが起きるかというと、GDPの計量には必ず政治的配慮が絡むからです。「低所得国」と「低位中所得国」では国際機関や金融機関から受けられる経済支援や金利優遇などのレベルが変わってくるので、「どの程度の数値に落とし込むのがもっとも得か?」という問いに対する施政者の判断によって「政治的調整」が謀られるわけです。

さらに指摘すれば、計算上のさまざまな約束事の適用の仕方によっても数値は大きく変わってくることになります。たとえばすべての国のGDPは最終的にドルベースで算出されますが、この時、各国の通貨をドルに換算するにあたって、為替レートでドル換算するか、物価水準(購買力平価)でドル換算するかで容易に10%以上の差が生まれます。今日の日本ではGDP成長率の「0.5%の上下」に大騒ぎしていますが、そもそもGDPというのはそのような微差の議論に耐えられるようなハードデータではなく、ある「基本的に合意された方針」に基づいて各国の統計担当者が恣意的に拾い上げた数値、言うならば「一つの意見」でしかない、ということです。〔中略〕そもそもGDPには「実態」などありません。

〔中略〕

GDPという指標はもともとアメリカによって考案されたわけですが、この指標で国威を測るからこそアメリカがつねに優位な立場にある(ように見える)という点を忘れてはなりません。〔中略〕この指標で測るからこそ「アメリカは世界一の覇権国」であり続けられるのです。そしていま、製造産業から情報産業へのシフトが大きく進むアメリカによって「非物質的な財=無形資産をGDPに算入しよう」という議論が主導されている。

この議論の裏側に横たわるホンネを「いままでは自分がよく見えるモノサシだったけど、このモノサシだといまひとつ成長率が鈍くなってきた上に、猛烈な勢いで追い上げてくる国も出てきたので自分たちが優位に見えるようなルール改変を導入したい」と解釈すれば、この提案に対して眉に唾したくなるのが当然の反応ではないでしょうか。

(出典:『ビジネスの未来 : エコノミーにヒューマニティを取り戻す』、山口周、プレジデント社、2020年。第1章内の、「GDPは「恣意性の含まれた数値」」の項目と、「新しい価値観、新しい社会ビジョンを再設計する」の項目より)

(※上記の文章で指摘されているような、「自分にとって都合のいい指標を作って、都合よく利用したい」という「下心」をもって動いているのは、なにもアメリカだけではなく、ヨーロッパ(EU)などの、ほかの国も同じです。ですので、上記で指摘されている「アメリカの問題点」は、アメリカだけに特有の問題では無いということに、注意が必要だろうと思います。)

また、これまでに、「恣意的にGDPを改ざんする」という事件はいくつもありました。

ギリシャで、恣意的にGDPが改ざんされた事件は、下記のようなものでした。

ギリシャの統計機関は長年のあいだ、政治家の指示で数字を操作しつづけてきた。そこには大きな利害が絡んでいた。政府支出および債務残高に関する厳しい基準をクリアできなければ、救済措置が受けられずに経済が崩壊するかもしれない。この基準値は財政赤字の対GDP比という形で突きつけられていた。

〔中略〕

欧州委員会がおこなった調査によると、ギリシャは何年間も統計データを改ざんしつづけていた。

〔中略〕

あやしい徴候のひとつは、2006年にGDPをそれまでの計算より2パーセントも多い数字に修正したことだった。ギリシャ国家統計局はこの年、無申告の経済活動を推計値に含めることにしたのだ。そうしたいわゆるインフォーマル経済〔中略〕の推定額を公式なGDPに含めている国はほかにもあるが、ギリシャの場合はタイミングが絶妙すぎた。より多くの借り入れを必要としていたときに、返済能力の目安となるGDPが大きく増えたのだ。

〔中略〕

欧州委員会の調査報告書は、〔中略〕ギリシャの不正を指摘した。ギリシャ財務省が、融資を受ける目的で、財政赤字とGDPの数値を統計局に改ざんさせたというのである。

(出典:『GDP : 〈小さくて大きな数字〉の歴史』、ダイアン・コイル、みすず書房、2015年、7~9ページより)

イタリアで起こったGDPの改ざん事件は、下記のようなものでした。

1987年、イタリアはGDPが一夜のうちに急上昇したことを発表した。無届けの経済活動の推計をGDP統計に含めることにしたからだ。この変更でイタリアの経済規模は約20パーセントも拡大し、一気にイギリスを抜いて、4位のフランスに僅差で迫る世界第5位に躍り出た。イル・ソルパッソ(追い越し)と呼ばれるできごとである。

〔中略〕

非公認の経済活動をGDPに含めるというイタリアの決定は少々議論を呼んだが、すぐに騒ぎはおさまった。今ではほかにもいくつかの国が同様の修正をおこなっている。

(出典:『GDP : 〈小さくて大きな数字〉の歴史』、ダイアン・コイル、みすず書房、2015年、112~113ページより)

下記の話を見ても、これまで、いかにGDPが恣意的に改ざんされてきたか、ということがわかるかと思います。

人々が労働に費やす合計時間の半分以上は無償労働なのだ。2001年のイギリスを例に挙げれば、こうした無償労働を同種の仕事の賃金をもとにお金に換算した場合、国民生産の値が従来の1.85倍にまでふくらむ計算になる。国によって数字に差はあるけれど、その重要度は変わらない。これほど大きな活動が、慣習的にそして恣意的に、正式なGDPデータから除外されているのである。

(出典:『GDP : 〈小さくて大きな数字〉の歴史』、ダイアン・コイル、みすず書房、2015年、114~115ページより)

経済学者のダイアン・コイルさんは、GDPではない新しい経済指標が必要になっていることについて、次のように語っています。

こうした議論から導かれる教訓は、GDPは生活の豊かさを測る尺度ではないし、そのように意図されてもいないという事実だ。GDPは生産量を測る尺度である。〔中略〕もともと国民経済計算の先駆者サイモン・クズネッツは豊かさを測る指標をつくりたがっていた。だが戦争を前にして彼の理想は破れ、限られた資源と労働力を有効利用するための生産物および生産力を測るという切迫した問題にその座をゆずったのだ。もしも国民の生活の豊かさを測りたいなら、GDPはあまりいい出発点ではない。つまり、GDPをそのように修正しようとすれば〔中略〕それは必然的に、GDPを本来の目的とはまったく別のものにつくり変える試みとなってしまうのだ。

(出典:『GDP : 〈小さくて大きな数字〉の歴史』、ダイアン・コイル、みすず書房、2015年、96~97ページより)

もっぱらGDPだけで経済を測ることについては疑問の声も出てきている〔中略〕

そうした批判のなかにはGDPやそれを偏重した経済政策に対する的を射た意見もあるし、複雑すぎる手順でつくられた数字が本当に正しいのかというもっともな疑問もある。その一方でGDPは、のちに論じるように、資本主義市場経済が生みだした自由や可能性を映しだす重要な指標でもある。

〔中略〕

ただし、GDPだけで景気が測れるかというと、そうではないと私は考えている。GDPは20世紀の大量生産経済を前提とした指標であり、21世紀の経済における急速なイノベーションやデジタル化された無形サービスには対応しきれていない。

いつの世も、経済の動きは日々の政治に大きく影響してくる。だからこそ、現在のGDPよりもうまく「経済」を反映するような、新たな指標が必要となってくるはずだ。

(出典:『GDP : 〈小さくて大きな数字〉の歴史』、ダイアン・コイル、みすず書房、2015年、11~12ページより)

私は、GDPを今すぐ投げだすべきではないという結論を示そうと思う。ただし、GDPという指標が時代に合わなくなっているのも事実だ。ダラス連銀のレポートにもこう述べられている。「GDPは大量生産に合わせてつくられた統計である。そのやり方は単純に、数を数えるというもの。何個つくられたかがすべてであり、形のない価値は測れないのだ。……変化は人生のスパイスというように、何ごとも量がすべてではない」。経済のあり方が変化している以上、それを測るやり方も変わらざるをえない。

(出典:『GDP : 〈小さくて大きな数字〉の歴史』、ダイアン・コイル、みすず書房、2015年、127ページより)

(※余談ですが、ダイアン・コイルさんの著書『GDP : 〈小さくて大きな数字〉の歴史』の原書(英語版)の英文のなかでは、「well-being」(ウェルビーイング)という英単語がたくさん使われています。それらの「well-being」という英単語は、日本語翻訳版の本のなかでは、ほとんどの場合、「(暮らしの)豊かさ」や、「幸福」というような意味の日本語に翻訳されています。)

『ハーバード・ビジネス・レビュー』の「幸福の戦略」と題した記事では、GDPの問題点と、それに代わる新しい指標として、「幸福度」(ウェルビーイング)が世界的に注目されていることを、次のように伝えています。

現在、GDPは攻撃の的になっている。経済学者と国家のリーダーたちは、国の状態を別の基準で、しかも「幸福」のような曖昧とも思える概念で測定しようと発言することが増えている。

2009年に行われたGDPに代わる尺度の研究は、フランスのニコラ・サルコジ大統領がその前年に委託し、経済学者のアマルティア・セン〔ノーベル経済学賞受賞者〕、ジョセフ・スティグリッツ〔ノーベル経済学賞受賞者〕、ジャン=ポール・フィトゥシ〔フランスを代表する経済学者〕がその指揮を執ったもので、世界じゅうで専門家を騒がせている。それに続いて2011年10月、世界の富める国の連合体であるOECD(経済協力開発機構)は、加盟国の「幸福度」(well-being)〔ウェルビーイング〕に関する報告書 How’s Life?(幸福度の測定)を発行した。

〔中略〕

ロバート・ケネディは68年の大統領選挙戦の際の遊説で、こう述べている。「わが国のGNPは(中略)大気汚染やタバコの広告、幹線道路から死体を取り除くための救急車を計算に入れています。自宅の扉や監獄を破られないための特殊な鍵を計算に入れています。伐採された杉林や、都市が無秩序に拡大することで失われた貴重な自然を計算に入れています。(中略)しかし、我々の子どもたちの健康や教育の質、遊びの楽しさは含まれません」

当時、ケネディの批判はほとんど注目されなかった。その後になって有名になったが、それは当然そうなるべきものであった。GDPに対する主要な批判のほぼすべてを簡潔に言い表しているからである。

その批判は、以下の3つの大きな要点から成る。

- 1 GDPはそれ自体欠陥のある指標である。

- 2 持続可能性や持続性を考慮に入れていない。

- 3 進歩と発展の測定には別の指標のほうが優れている場合がある。

〔中略〕

1 指標の誤り

GDPを算出するには数多くの選択を行う必要があり、合理的な選択でさえ偏った結果につながる可能性がある。統計学者たちは当然ながら、売買により市場価格で簡単に価値を測定できる財とサービスのほうを好み、価値を推定しなければならない経済活動はあまり好まない。

無償の家事労働などは経済的にきわめて重要なのは明らかだが、計算から除外されている。さらに、医療の提供などの政府プログラムの価値は、余暇の価値と同様、基本的に実際より過小評価される。

〔中略〕

2 持続可能性

ケネディの発言が明らかにしているように、GDPは、天然資源をむしばむ経済活動(杉林の伐採など)、将来の浄化コストや病気の原因となる経済活動(汚染など)、あるいは、コスト計上されない災害の単なる復旧(救急車など)と、国富を増大させる経済活動とを区別できない。経済成長の持続可能性(環境面であれ何であれ)を測定するには、もちろん推定が必要となる。

〔中略〕

3 その他の指標

生活のなかにある、価値ある事物の多くは、GDPによって完全にとらえることはできない。しかし、健康、教育、政治的自由などの指標によってこれらを測定することが可能となる。インド人経済学者アマルティア・セン〔ノーベル経済学賞受賞者〕は80年代に、GDPに算入される「財」(commodities)〔コモディティーズ〕と算入されない「潜在能力」(capability)〔ケイパビリティ〕とを区別するというアイデアを提唱した。〔中略〕その成果は、GDPを代替する試みとしては現在までで最も成功したものとなっている。

〔中略〕

年1回〔UNDP(国連開発計画)から〕発行される『人間開発報告書』では、主要な指数はあまり変わっていないものの、持続可能性や所得分布など他のさまざまな指標も取り扱っている。最新の報告書では、アメリカは HDI〔人間開発指数〕で4位だが、不平等調整済み HDI(国内の不平等の程度を加味した指数)では23位に留まっている。

(出典:ジャスティン・フォックス「幸福の戦略」、『DIAMONDハーバード・ビジネス・レビュー 2012年05月号』、ダイヤモンド社、2012年、25~30ページより)

ウェルビーイング

ここまでお伝えしてきた、GDPのような古い指標の問題点を解決するための、新しい指標のひとつとして注目されているのが、ウェルビーイングです。

(※下の画像の「GDW」というのは、「国内総ウェルビーイング(国内総充実)」のことです。「GDW」は、従来の「GDP」とは違う、新しい指標として注目されています。)

GDW

それは、GDPとは違う新しい世界の尺度。

はじまる。

なぜ世界は分断されてしまうのか。なぜ格差は生まれてしまうのか。なぜ環境破壊は止められないのか。なぜ経済成長は一人ひとりの暮らしの豊かさにつながらないのか。これまでと同じ尺度からは、これまでと同じ社会しか生まれない。新しい社会をつくるためには、新しい考え方が必要なのかも知れません。

私たちは、これからの世界に必要なGDW(Gross Domestic Well-being〔グロス・ドメスティック・ウェルビーイング〕)という概念を共同研究し、経営に活かしていきます。

(※上の画像は、GDW(国内総ウェルビーイング、国内総充実)の広告です。この広告は、日本経済新聞に掲載された、日本版ウェルビーイングイニシアチブによる広告です。画像と文章の出典:「Well-being Initiative 2022年活動報告」のページより)

ウェルビーイングってなに?

ウェルビーイングというのは、かんたんに言うと、「心身ともに健康な生き方」のことです。他にも、「生活に満足を感じている状態」や、「幸せ(幸福感を感じる生き方)」と表現されることもあります。

投資家の藤野英人さんは、「ウェルビーイングとは何なのか?」ということについて、『プロ投資家の先の先を読む思考法』という本のなかで、次のように語っています。

ウェルビーイングとは being well、つまり「well」な状態であることを言い、心身共によい状態を目指すという考え方です。

「お金持ちであること」や「長生きすること」や「やりがいのある仕事を持っていること」などは、それ自体が直接的に人を幸せにするとは限らず、そういったものを目指すことで不幸になるケースもあります。

それよりももっと本質的な「よい状態」を目指すことこそ、大きな目標であるべきだということです。

(出典:『プロ投資家の先の先を読む思考法』、藤野英人、クロスメディア・パブリッシング、2022年。「第3章 先の先を読むための「材料」の集め方 : 「情報」を集め「体験」を積むことで、未来につながる「快」を読み取る」の章内の、「快・不快への想像力が高いほど「先の先」が見える」の項目より)

(※この記事で言う「ウェルビーイング」は、おもに「主観的ウェルビーイング」(その人自身が実感しているウェルビーイング)のことです。)

ウェルビーイングな状態であるための5つの要素をあらわす言葉として、PERMA(パーマ)という言葉があります。その5つの要素は、下記のとおりです。

- ポジティブな感情

- 没頭(エンゲージメント、フロー体験)

- 意味(意義)

- 達成感

- 良い人間関係

藤野英人さんは、PERMA(パーマ)について、次のように語っています。

ウェルビーイングの定義はさまざまありますが、要素を分解して研究を深めていくほど、「wealth(富)」と「health(健康)」はウェルビーイングの中心的な要素ではないこともわかります。

富と健康というのは、いかにもウェルビーイングのど真ん中というイメージがありそうですが、じつはいずれも副次的なものとされているのです。

最新の分析の一つに、「PERMA(パーマ)」が揃っていることがウェルビーイングであるというものがあります。

PERMAの「P」は Positive emotion〔ポジティブな感情(ポジティブエモーション)〕、「E」は Engagement〔没頭(エンゲージメント)〕。「R」は Relationship〔良好な人間関係(リレーションシップ)〕、「M」は Meaning〔意味、意義(ミーニング)〕、「A」は Achievement〔達成感(アチーブメント)〕の頭文字であり、ポジティブ心理学で著名な心理学者のマーティン・セリグマンが提唱したものです。

つまり、ワクワクしたり楽しかったりするようなポジティブな感情があること(Positive emotion)、没頭したりよい意味でのめり込むことができるものがあるなど、物事に積極的に関わっていること(Engagement)、他者とよい関係性を築いていること(Relationship)、自分の人生に意味を感じられること(Meaning)、達成感を持てること(Achievement)という5つの要素がそろっているとき、人は「ウェルビーイングだ」と感じるということです。

(出典:『プロ投資家の先の先を読む思考法』、藤野英人、クロスメディア・パブリッシング、2022年。「第5章 先の先に見えてきた「未来のかたち」 : これからはウェルビーイングが投資の成否のカギを握る」の章内の、「「富」や「健康」より「PERMA」」の項目より)

下の動画は、投資家の藤野英人さんと、ウェルビーイングの専門家である、石川善樹さんとの対談映像です。藤野英人さんが、PERMA(パーマ)とウェルビーイングについて語っている様子は、下の動画の「0:05~1:19」のところで見ることができます。

▼ 0:05~1:19島田由香さんが、「ウェルビーイングを向上させる要素としてのPERMA(パーマ)」について語っている様子は、下の動画の「36:37~38:18」のところで見ることができます。

(※島田由香さんの経歴:ユニリーバ・ジャパン 取締役人事総務本部長 や、ゼネラル・エレクトリック(GE) 日本法人 人事マネジャーを経て、現在、YeeY 代表。)

▼ 36:37~38:18上記の、藤野英人さんや、島田由香さんのお話のなかに出てきた、ウェルビーイングやPERMA(パーマ)の科学的根拠となっているのは、ポジティブ心理学という、新しい心理学の分野の知見です。そのポジティブ心理学の創始者で、アメリカ心理学会の元会長でもある、マーティン・セリグマンさんは、『ポジティブ心理学の挑戦 : “幸福”から”持続的幸福”へ』という本のなかで、次のように語っています。

私は現在、ポジティブ心理学という、心理学の大きな地殻変動に関わっている。1998年、私はアメリカ心理学会(APA)の会長として、心理学の従来の目標に新しい目標をつけ加えるよう呼びかけた。「何が人生を生きるに値するものにするのかを探究する。そして、生きるに値する人生を可能とする状態を築き上げていく」という目標だ。

人間のウェルビーイング(よいあり方)について理解し、よい生き方を可能とする状態を築くという目標は、人間の苦悩について理解し、人生を台なしにする状態を解消するという目標と同じではない。この瞬間にも、世界中の数千の人がこの新しい心理学分野に携わっており、こうした目標に向かって努力している。

〔中略〕

私は今や、ポジティブ心理学のテーマは「ウェルビーイング」だと考えている。ウェルビーイングを測定する判断基準は「持続的幸福度(フラーリッシング)」で、ポジティブ心理学の目標は持続的幸福度を増大することだと考えている。

(出典:『ポジティブ心理学の挑戦 : “幸福”から”持続的幸福”へ』、マーティン・セリグマン、ディスカヴァー・トゥエンティワン、2014年、4ページ、27ページ)

(※マーティン・セリグマンさんによる、PERMA(パーマ)についてのくわしい説明は、『ポジティブ心理学の挑戦 : “幸福”から”持続的幸福”へ』の本のなかの、33~44ページで語られています。)

「ウェルビーイングってなに?」ということについて、経営学者の岩本隆さんは、『経営戦略としての人的資本開示』という本のなかで、「人的資本経営における主要KPI」のひとつとして、ウェルビーイングを次のように説明しています。(※岩本隆さんは、慶應大学大学院経営管理研究科特任教授や、慶應大学大学院政策・メディア研究科特任教授、山形大学学術研究院産学連携教授などを歴任されています。)

にわかに重要なKPIとなっているのはウェルビーイングである。ウェルビーイングはフィジカルとメンタルの健康に加え、幸福感も含む概念であるが、特に、幸福感を高めるために、個々の従業員のキャリア充足度を高めることが重要になっている。

(出典:『経営戦略としての人的資本開示 : HRテクノロジーの活用とデータドリブンHCMの実践』、HRテクノロジーコンソーシアム [編集]、日本能率協会マネジメントセンター、2022年。第1章の第2節内の「人的資本経営における主要KPIの例」の項目より)

また、経営学者の入山章栄さんは、『世界標準の経営理論』という本のなかで、「ビジネスが追い求めるべき目標として、ウェルビーイングが重要視されている」ということについて、次のように語っています。(※入山章栄さんは、早稲田大学大学院経営管理研究科の教授です。)

ビジネスにおいて我々が追求すべき「価値」とは、そもそも何だろうか。言い換えれば、そもそもビジネスの目的とは何なのだろうか。

〔中略〕

この問いに正面から向き合い、様々な論考を提示しているのが、ミシガン大学のジェームズ・ウォルシュである。

〔中略〕

論考の結果、ウォルシュはコレクティブ・バリュー(collective value)という概念を提示し、「それを最適化することこそがビジネスの目指すべきものではないか」という問題提起をしている〔中略〕。さらに同論文の結論部でウォルシュは、このコレクティブ・バリューに近い概念がウェル・ビーイング(well-being)であると認めている。

ウェル・ビーイングは最近聞かれることも多くなってきた。一義には「精神的・身体的・社会的に良好な状態」のことであり、そしてもっと直感的に言えば、それは、「我々一人ひとりがよりよく生きる」ことであり、そして「幸せである」ことだ。実は、世界最大の経営学会であるアカデミー・オブ・マネジメントの2016年世界大会のテーマが、まさにウェル・ビーイングだった。ビジネスと幸せを同期させることに、世界の経営学者が注目を持ち始めたのである。

一方、現実は先を行きつつあるかもしれない。第35章で触れたように、近年は多くの経営者が、「ビジネスの目的は社会の様々な人々や従業員、ステークホルダーの幸せを追求すること」だと主張し始めている。ユニリーバCEOを務めたポール・ポールマン氏やセールスフォース・ドットコムのマーク・ベニオフ氏がそうだし、日本ではヤフー前CEOの宮坂学氏や、丸井の青井浩氏などがその筆頭だろうか。ウェルビーイングの重要性を訴える予防医学研究者・石川善樹氏の言動も、メディアで広く注目されている。

(出典:『世界標準の経営理論』、入山章栄、ダイヤモンド社、2019年。第39章内の「我々がビジネスで生み出すべき「価値」は何か」の節などより)

ちなみに、上記で名前が挙がっている、丸井グループ社長の青井浩さんは、ウェルビーイングについて、下の動画の「46:34~48:35」のところで、次のように語っています。

46:52

▼青井浩さん:丸井グループ社長

SDGs〔サステナビリティを実現するための目標〕には、2030年という期限があります。

では、2030年以降の社会は、何を目指していくことになるのか?

そのとき、一番大事になるのが、ウェルビーイング〔幸せ〕です。

ウェルビーイングの対になっている考え方が、GDPです。

将来世代の若者のなかには、「GDPの成長〔経済成長〕が永遠に続く」という「神話」を信じている人はいません。

そこで、〔GDPに代わって〕目指すべき目標となるのが、ウェルビーイングです。

なので、「ウェルビーイングは、サステナビリティとともに、今から取り組んでいくべき課題だ」というのが、将来世代の若者の感覚です。

「ウェルビーイング〔幸せ〕とは何か?」ということを、ダイバーシティ〔多様性〕の観点から考えると、「一人ひとりが、自分の人生を生きられる」ということだと思います。

そのことが、ダイバーシティであり、インクルージョンだとすると、それらは、ウェルビーイングとひとつのものであるととらえるべきものです。

「これもあれもやらなきゃいけない」という「負担」としてとらえるのではなく、これまでの目標に代わる「未来に向けた新しい目標」だととらえることで、楽しくなっていくんじゃないかなと思います。

国会では、総理大臣が、ウェルビーイングについて言及しています。下記の動画は、2023年10月23日の、第212回国会における、内閣総理大臣の所信表明演説の映像です。岸田文雄総理は、ウェルビーイングについて、下記の動画の「33:46~34:18」のところで、次のように述べています。

このことからも、社会的に、ウェルビーイングが重要視されていることが感じとれるかと思います。

持続的な賃上げに加えて、人々のやる気、希望、社会の豊かさといったいわゆる「ウェルビーイング」を拡(ひろ)げれば、この令和の時代において再び、日本国民が「明日は今日より良くなる」と信じることができるようになる。日本国民が「明日は今日より良くなる」と信じられる時代を実現します。

ウェルビーイングの第一人者である石川善樹さんは、ウェルビーイングを測る指標を「生活満足度」と定義して、その指標の測定方法や、その指標を向上させる方法などについて、下の動画の「20:31~57:25」のところで語っています。

▼ 20:31~57:25(※上の動画の32:12のあたりで、「主観的ウェルビーイング」という言葉が使われています。この言葉については、石川善樹さんご自身がこの言葉について解説しているPDFファイルがあり、ウェルビーイング学会のウェブサイトから閲覧できます。)

上の動画で話をしている石川善樹さんは、予防医学研究者であり、ウェルビーイングの研究を支援する公益財団法人ウェルビーイング・フォー・プラネット・アースの代表理事でもあります。また、ウェルビーイング学会の理事でもあります。

(※石川善樹さんが代表理事をつとめるその財団の、役員や評議員のなかには、下記のように、各分野の第一級の方々が参画されています。)

▼公益財団法人ウェルビーイング・フォー・プラネット・アースの役員・評議員の方々(一部)

- 石川善樹:ウェルビーイングの専門家。ウェルビーイング・フォー・プラネット・アース 代表理事。ウェルビーイング学会 理事。東京大学医学部健康科学科卒業、ハーバード大学公衆衛生大学院修了後、自治医科大学で医学の博士号を取得。専門分野は、予防医学、行動科学、計算創造学など。

- 北川拓也:元 楽天常務執行役員 CDO(最高データ責任者)(楽天史上最年少の常務執行役員)、元 楽天技術研究所グローバル所長。量子コンピューター企業 QuEraの社長。理論物理学者。ハーバード大学数学・物理学専攻、同大学院物理学科博士課程修了。

- 矢野和男:データサイエンスを活用してウェルビーイングを向上させる手法の第一人者。日立製作所 特別研究員(フェロー)、株式会社ハピネスプラネット 代表取締役 CEO。

- 小林正忠:楽天株式会社 常務執行役員 CWO(最高ウェルビーイング責任者)。

- エド・ディーナー:イリノイ大学名誉教授、ウェルビーイング研究の権威。

- 前野隆司:ウェルビーイングの専門家。慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科(SDM) 教授。

- 孫泰蔵:起業家、投資家。

- ドミニク・チェン:早稲田大学文学学術院准教授、NPOコモンスフィア理事。

ポストSDGsの本命は、ウェルビーイング

ウェルビーイングは、「ポストSDGs」と呼ばれることもあります。この「ポストSDGs」という言葉には、「今後、ウェルビーイングは、SDGsと同じように、社会全体で目指すべき大きな指針となる」というような意味が込められています。

下の動画は、投資家の藤野英人さんと、ウェルビーイングの専門家である、石川善樹さんとの対談映像です。この対談のなかで、石川さんは、「ポストSDGs」(SDGsの次に、人類が目指すべき社会課題)として、ウェルビーイングを挙げています(4:54~7:32)。

4:54

▼石川善樹さん:ウェルビーイング・フォー・プラネット・アース 代表理事

SDGs(持続可能な開発目標)は、2030年で終了します。

その次の、2031年~2045年の期間に、人類全体で取り組むことになる社会課題は、「ポストSDGs」と呼ばれています。その「ポストSDGs」の社会課題についての活動を、国内や海外でやっています。

5:26

▼藤野英人さん:レオス・キャピタルワークス会長 兼 社長、最高投資責任者

よく、メディアや本でお話をされていますが、「SDGsは、ネガティブをゼロにするためのもの」なんですよね。SDGsは、「社会課題に対して、マイナスがたくさんあるので、そのマイナスを無くす」ためのもの。SDGsは、ネガティブな現状を、「ネガティブではない状態にする」ためのもの。

〔中略〕

6:46

▼石川善樹さん

SDGs(持続可能な開発目標)の「開発」〔ディベロップメント〕という言葉にあらわれているように、SDGsは、おもに経済的な社会課題に対処するためのものです。そのため、SDGsには、平和や、文化的、社会的な側面があまり含まれていません。

そういったことまで含めた、次の時代の社会課題が、永続的なウェルビーイング〔サスティナブル・ウェルビーイング〕です。

ウェルビーイングの専門家である石川善樹さんは、ポストSDGs(SDGsの次に、人類が目指すべき社会課題)としてのウェルビーイングの重要性について、下の動画の「1:23:24~1:24:53」のところで語っています。

▼石川善樹さん:ウェルビーイング・フォー・プラネット・アース 代表理事

1:23:24

ウェルビーイングは、経営だけでなく、今後の時代のキーワードです。

ウェルビーイングは、2030年以降の「ポストSDGs」の重要なキーワードになってくるので、ぜひご注目ください。

〔※ここで言う「ポストSDGs」というのは、2030年にSDGsの終了期限が来たあとに、人類全体で取り組むべき重要課題として設定されることになるテーマのことです。その「ポストSDGs」の有力候補として、ウェルビーイングが注目されています。〕

1:24:00

寿命は、かなり長くなりました。

では、人生の質(ウェルビーイング)はどう変わったのか?

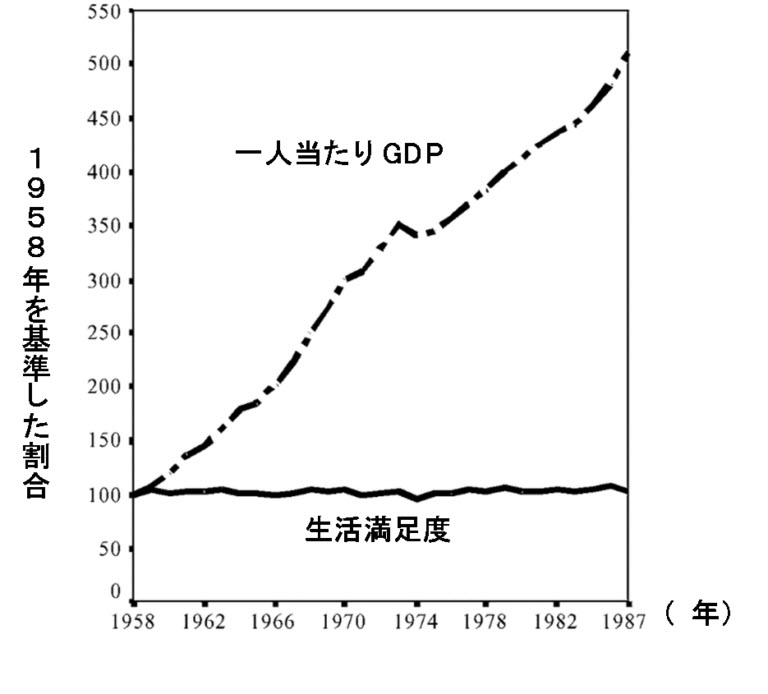

「日本人のウェルビーイングの推移(1958~1987年)」のグラフ

戦後、GDPは、右肩上がりに伸びたのに、ウェルビーイングがまったく変わってない。

1:24:30

社会の進歩を表す指標のほぼ全てが改善したのに、実感としての豊かさ(ウェルビーイング)を感じられていない。

1:24:43

ここが予防医学の一番のフロンティア。ここが、今、予防医学の最前線のテーマ。このテーマに取り組んでいます。

上の動画のなかで示されている「日本人のウェルビーイングの推移(1958~1987年)」のグラフ(下のグラフ)は、石川善樹さんが代表理事を務める、「公益財団法人 Well-being for Planet Earth : WPE Foundation」の公式サイト内のページで閲覧できます。

(※下のグラフのような、「経済状況(一人当たりGDPや、所得)が向上しても、ウェルビーイング(生活満足度、幸福感)が向上しない」という逆説的な現象は、「幸福のパラドックス」と呼ばれています。(また、この現象の発見者の名前を採って、「イースタリン・パラドックス」と呼ばれることもあります)。ただ、ノーベル経済学賞受賞者のダニエル・カーネマンなど、イースタリン・パラドックスに疑問を呈している人もいます(Google翻訳を使用)(原文)。)

ウェルビーイングの専門家である石川善樹さんは、ウェルビーイングをめぐる、近年の世の中の大きな流れの変化や、ポストSDGs(SDGsの次に、人類が目指すべき社会課題)について、下の動画の「1:38~5:30」のところで語っています。

▼石川善樹さん:ウェルビーイング・フォー・プラネット・アース 代表理事

1:38

この2年〔2020年~2021年〕で起こったこと。この2年でウェルビーイングはいろんな出来事がありました。端的に、3点ほどお話させていただきます。

▼1点目

今年〔2021年〕に、日本政府は、ウェルビーイングを、骨太方針と、成長戦略に、明確に位置づけました。

具体的には、「各省庁における基本計画等においてウェルビーイングのKPIを定めること」ということが定められました。日本のすべての省庁の、すべての基本計画には、ウェルビーイングという横串が入って、ウェルビーイングのKPIを設定しなければならなくなりました。

また、概算要求が提出されて、予算も付きました。いろいろな省庁を合わせると、現時点で、32の基本計画に、ウェルビーイングのKPIが入りました。

例えば、科学技術基本計画のなかの、ウェルビーイング技術がそのひとつです。この分野は、〔ここにいらっしゃる〕矢野和男さんをはじめとして、日本には、世界を取れる要素技術があります。そのウェルビーイング技術の開発に、予算が大きく付きました。

また、象徴的なのは、「ムーンショット目標」です

「ムーンショット目標」のすべての目標は「人々の幸福(Human Well-being)」の実現を目指し、掲げられています(ムーンショット・フォー・ヒューマン・ウェルビーイング)。つまり、「ムーンショット目標」全体も、ウェルビーイング研究だということです

このように、「国をあげて、ウェルビーイングをやるんだ」という宣言が、今年出されたということが大きなトピックです

〔※「ムーンショット目標」とは、「ムーンショット型研究開発制度」のプロジェクトが目指す目標のことです。これは、内閣府が主導する国家プロジェクトであり、「未来社会を展望し、困難だが実現すれば大きなインパクトが期待される社会課題等を対象として、人々を魅了する野心的な目標(ムーンショット目標)及び構想を国が策定」する、というものです。〕

3:12

これは、経営においても同様です。これから、ウェルビーイングについての様々なガイドラインが出てきます。

3:24

▼2点目

この2年〔2020年~2021年〕で、企業経営について、大きく変わったのが、「従業員のウェルビーイング」を考える時代から、「経営にまつわるステークホルダーのウェルビーイングを考える時代」へと変わりました。

人事部門が取り組むべきテーマから、経営者が取り組むべきテーマへと変わりました

3:48

その動きに合わせて、今年〔2021年〕、日本経済新聞社が、「ウェルビーイング・イニシアチブ」を立ち上げました。

〔※この「ウェルビーイング・イニシアチブ」というのは、日経ウェルビーイングイニシアチブ(日本版ウェルビーイングイニシアチブ)のことです。〕

ロート製薬や、丸井グループ、第一生命などの先進的な企業が参加して、ウェルビーイングと企業価値を高めていこうという動きが始まっています。

4:17

▼3点目がグローバルの視点

SDGsは、2030年まで。ポストSDGsが2031年から2045年までの期間でおそらく設定されます。2045年は国連の生誕100周年ということもあって、2031年からの15年間になる。

ポストSDGsでは、何がアジェンダ〔目指すべき目標〕になるのか?

ウェルビーイングが最有力。

日本国政府としても、ポストSDGsのアジェンダ設定に参画できるように、積極的に動いています。国連や、OECDなどの、いろいろな国際機関も動き始めている。その動きを主導しているのは、日本です。

ヨーロッパは、サステナビリティというアジェンダを設定しました。日本から発信するグローバルアジェンダ〔人類全体で取り組む社会課題〕として、ウェルビーイングが注目されています。

ウェルビーイングは、事業成長のグランドデザイン

ウェルビーイングを向上させる取り組みは、事業の成長につながります。

投資家の藤野英人さんは、「ウェルビーイングは、成長戦略である」ということを、『プロ投資家の先の先を読む思考法』という本のなかで、次のように語っています。

これからはウェルビーイングを追求する企業が成長する

第3章で触れた「ウェルビーイング」について、私はこれからの成長戦略の基本になると考えています。

テクノロジーの世界であれ、投資の世界であれ、ウェルビーイングの重要性は今後ますます高まっていくことになるでしょう。

先にも触れたように、ウェルビーイングは英語で言えば being well、つまり“How are you?”です。言語を問わず、つねに相手の状態を尋ね合うことは、人間のコミュニケーションの柱です。

相手の状態が心身共によいかどうかを大切にすることが、企業とお客さまとの関係、企業と従業員の関係などあらゆる場面で大切なのは言うまでもないことです。

しかし、企業の経営や行政など、本来はウェルビーイングな状態を追求すべき場面において、これまでウェルビーイングという視点はあまり語られてきませんでした。

「儲かるのか」「効率がいいのか」といったことが重視され、「それは、人が『よい状態』でいることにつながるのか」「人の主観的な幸福感とはどのようにすれば得られるのか」と考える視点がすっぽり抜け落ちていたのです。

近年、ウェルビーイングという言葉はさまざまな場面で使われるようになっていますが、この言葉の意味を曖昧に捉え、「従業員の健康やメンタルにも配慮しろということだろう」「またよくわからないバズワードが出てきたのか」などと軽く考えている人がいるとすれば、見方を変える必要があるでしょう。

これから企業は、お客さまをはじめとしたステークホルダーにとってのウェルビーイングを深く考えることが要求されるようになります。

そしてウェルビーイングについて深く考え、自分たちが考えるウェルビーイングとはなにかを提示できた会社は、高く評価されて大きく成長するでしょう。ウェルビーイングは、力強い成長戦略なのです。

(出典:『プロ投資家の先の先を読む思考法』、藤野英人、クロスメディア・パブリッシング、2022年。「第5章 先の先に見えてきた「未来のかたち」 : これからはウェルビーイングが投資の成否のカギを握る」の章内の、「これからはウェルビーイングを追求する企業が成長する」の節より)

また、藤野英人さんは、「世の中の流れの「先の先」を読むうえでも、ウェルビーイングが重要である」ということを、次のように語っています。

快・不快への想像力が高いほど「先の先」が見える

さまざまな学びや体験から私がなにを得ているかというと、ひと言で言えば「人間にとってなにが快で、なにが不快か」ということです。

「先の先」を読んで未来を予測していくとき、大前提となるのは「人間とはなにか」についての洞察です。

未来というのは、人間の行動の積み重ねによってつくられるものですから、人間とはなんなのか、人間はどんな理由でどんな方向に向かっていくのかを考える必要があります。

そこで重要なのが、近年注目を集めている「ウェルビーイング」です。

ウェルビーイングとは being well、つまり「well」な状態であることを言い、心身共によい状態を目指すという考え方です。

「お金持ちであること」や「長生きすること」や「やりがいのある仕事を持っていること」などは、それ自体が直接的に人を幸せにするとは限らず、そういったものを目指すことで不幸になるケースもあります。

それよりももっと本質的な「よい状態」を目指すことこそ、大きな目標であるべきだということです。

〔中略〕

ウェルビーイングの重要性を考えると、これまで以上に価値が高まるのは「体験」です。